风险评估与管理,信息化平台建设

在企业项目管理中,风险评估与管理和信息化平台建设常常被忽视,却恰恰是决定项目成败的核心。许多企业用户初次接触项目管理软件时,更关注功能列表或价格,但真正的价值却隐藏在这些底层支撑能力中。为什么有些项目总能平稳推进而另一些却总陷入混乱?答案往往不在于工具本身多先进,而在于是否将风险控制和信息化融合到了流程的每一个环节。

1、理解项目中的风险,不仅是技术问题更是管理问题

项目风险并非只是预算超支或工期延误那么简单,它渗透在从立项到收尾的每一个环节。传统的管理方式中,风险响应多为事后处理,但现代项目管理强调“前瞻性风险评估”。这意味着企业需要在启动阶段就识别潜在威胁:比如资源分配是否合理、技术方案是否可靠、市场环境是否变动甚至团队协作是否顺畅。

风险评估的难点在于它无法完全量化,许多企业依赖项目经理的个人经验,但这容易形成漏洞。高效的方式是建立结构化评估框架,将风险按类型分类(如技术风险、管理风险、外部环境风险),并为每类设置预警指标。例如,关键人员连续加班可能预示团队负荷过重,进度反复延迟可能意味着任务分解不合理。这些问题单靠人工追踪很难全面覆盖,而信息化系统的价值在此凸显——它通过数据整合自动捕捉异常,提前触发预警。

2、信息化平台如何成为风险管理的“眼睛”

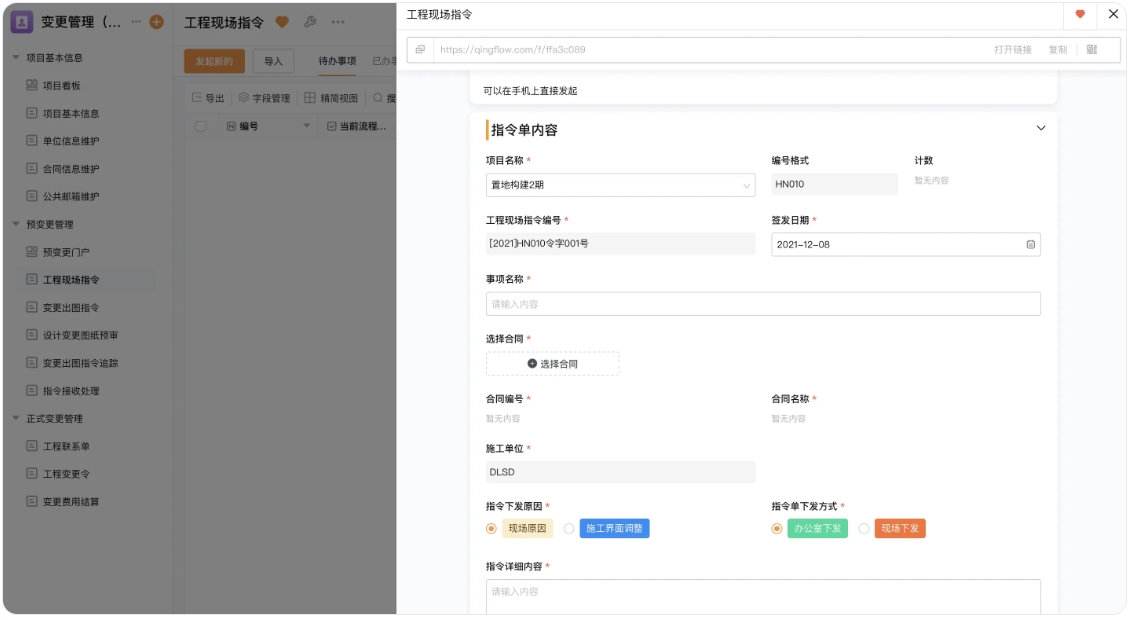

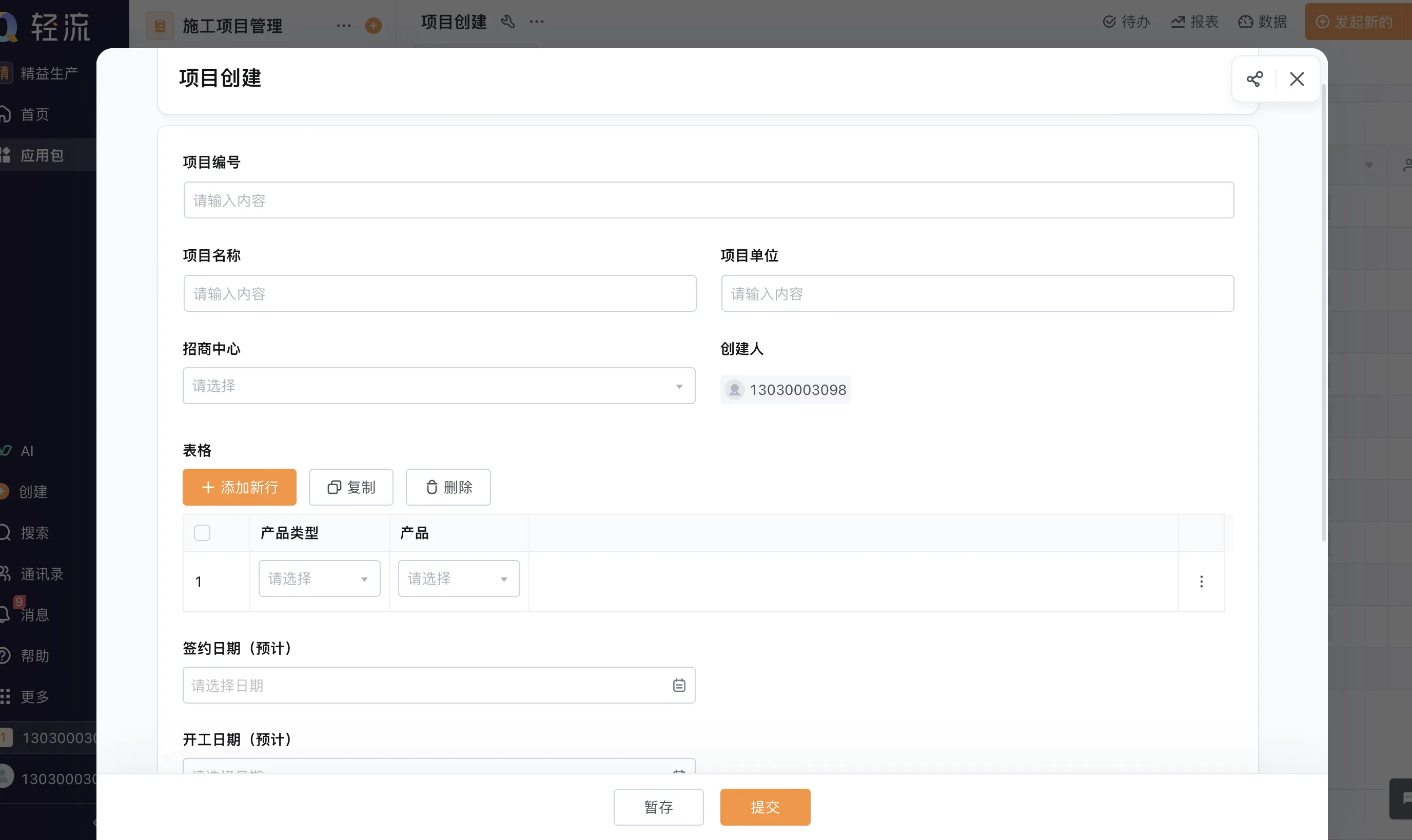

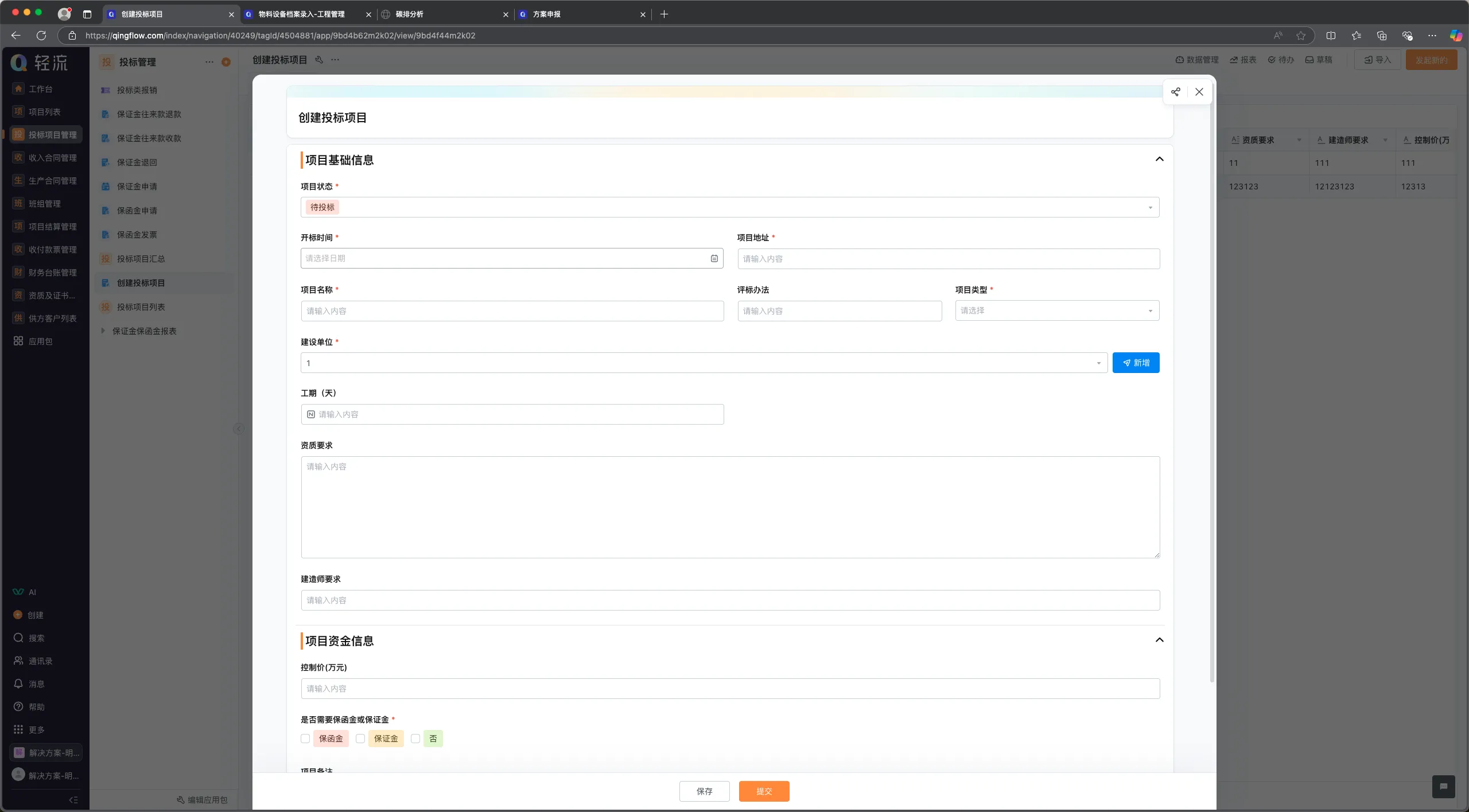

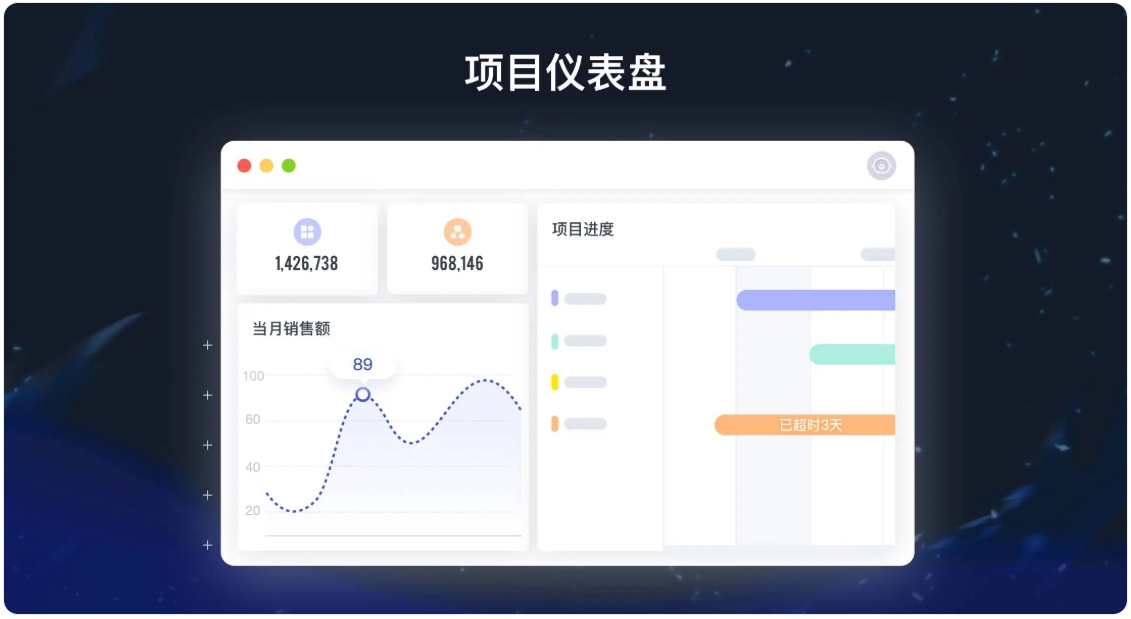

如果说风险评估是大脑,信息化平台则是感知风险的神经系统。许多用户误以为“信息化”只是将纸质流程电子化,但其实它重构了项目管理的逻辑。一款好的项目管理软件,能够整合进度、资源、成本数据,并实现动态监控。例如,当某一任务节点延期时,系统自动关联后续依赖任务并计算整体工期影响;当采购成本超出预算时,它可追溯超支源头并提示是否调整方案。

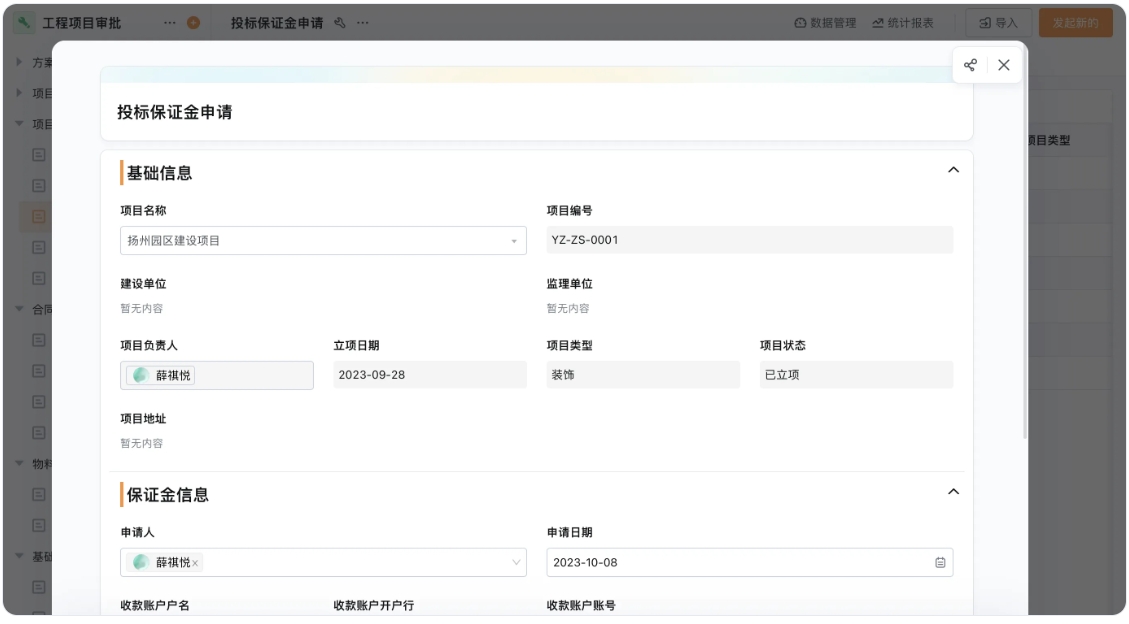

更关键的是,信息化平台解决了信息不对称问题。传统审批流程中,决策者往往依赖层层上报的数据,这些数据可能已被过滤或延迟。而实时共享的平台让所有干系人(从执行者到管理层)同步获取信息,减少了沟通成本与误判概率。此外,平台沉淀的历史数据可为未来项目提供参考,比如哪些环节易出问题、哪些风险类型频发,从而形成持续优化的管理闭环。

3、风险与信息化融合:从被动响应到主动驾驭

风险管理和信息化建设并非独立运作,二者结合才能释放最大价值。举个例子,当系统识别到某一任务风险系数升高(如供应商交货延迟),它可自动触发备选方案(如启动备用供应商协议),同时通知负责人调整资源分配。这种“自动响应”机制将风险控制从人工决策转为部分智能处理,大幅提升效率。

但对于企业用户而言,选择平台时需避免“功能陷阱”——并非模块越多越好,而是看系统是否适配自身业务场景。例如,建筑行业需强化现场数据采集与合规性监控,而研发团队可能更关注技术迭代风险与知识产权保护。真正的竞争力不在于购买了多昂贵的系统,而在于能否通过技术手段将风险管控融入企业文化,让每个成员意识到风险是共同责任而非单独部门的工作。

4、未来展望:智能化与人性化的平衡

随着AI技术发展,风险管理正走向预测化。例如,系统可通过历史数据训练模型,预测项目延期概率或成本偏差趋势,甚至给出优化建议。但技术再先进,也无法替代人的判断。许多隐性风险(如团队协作氛围、客户关系变化)仍需人工洞察。因此,企业应注重“人机协同”——系统处理数据,人类专注决策。

最后提醒用户:项目管理软件的本质是工具,它的效果取决于你是否厘清了自身管理逻辑。先优化流程,再信息化固化,否则只会将旧问题带入新系统。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理