工程项目管理软件选型方法,长尾词成本核算应用

对于许多刚接触数字化管理的建筑企业来说,选择一套合适的工程项目管理软件往往像在迷宫里找出口,方向不明又怕踩坑。尤其当听到“长尾词成本核算”这类专业术语时,更觉得系统部署遥不可及。但恰恰是这些看似边缘的细节,决定了项目成本控制的成败。企业常误以为软件选型只需对比功能列表,却忽略了系统如何与自身业务流融合;而成本核算也总盯着钢筋水泥等大项开支,那些零碎却持续消耗资源的“长尾成本”——比如特殊工具损耗、边角料处理等——反而在预算中被长期忽视。其实,一套优秀的系统应像项目的神经网络,既能宏观调度资源,又能微观捕捉潜藏的成本漏洞。

1、工程项目管理软件选型到底该怎么入手?

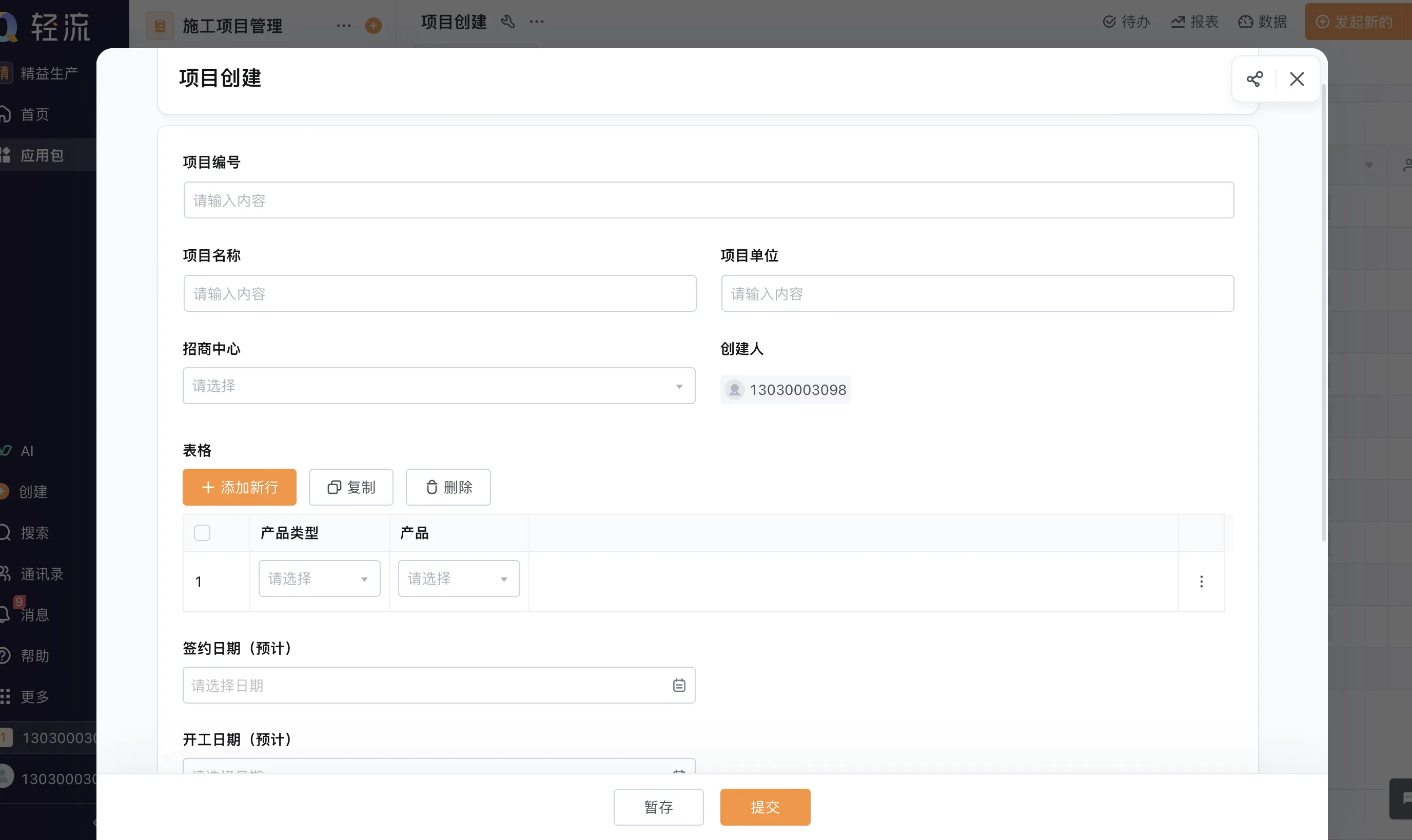

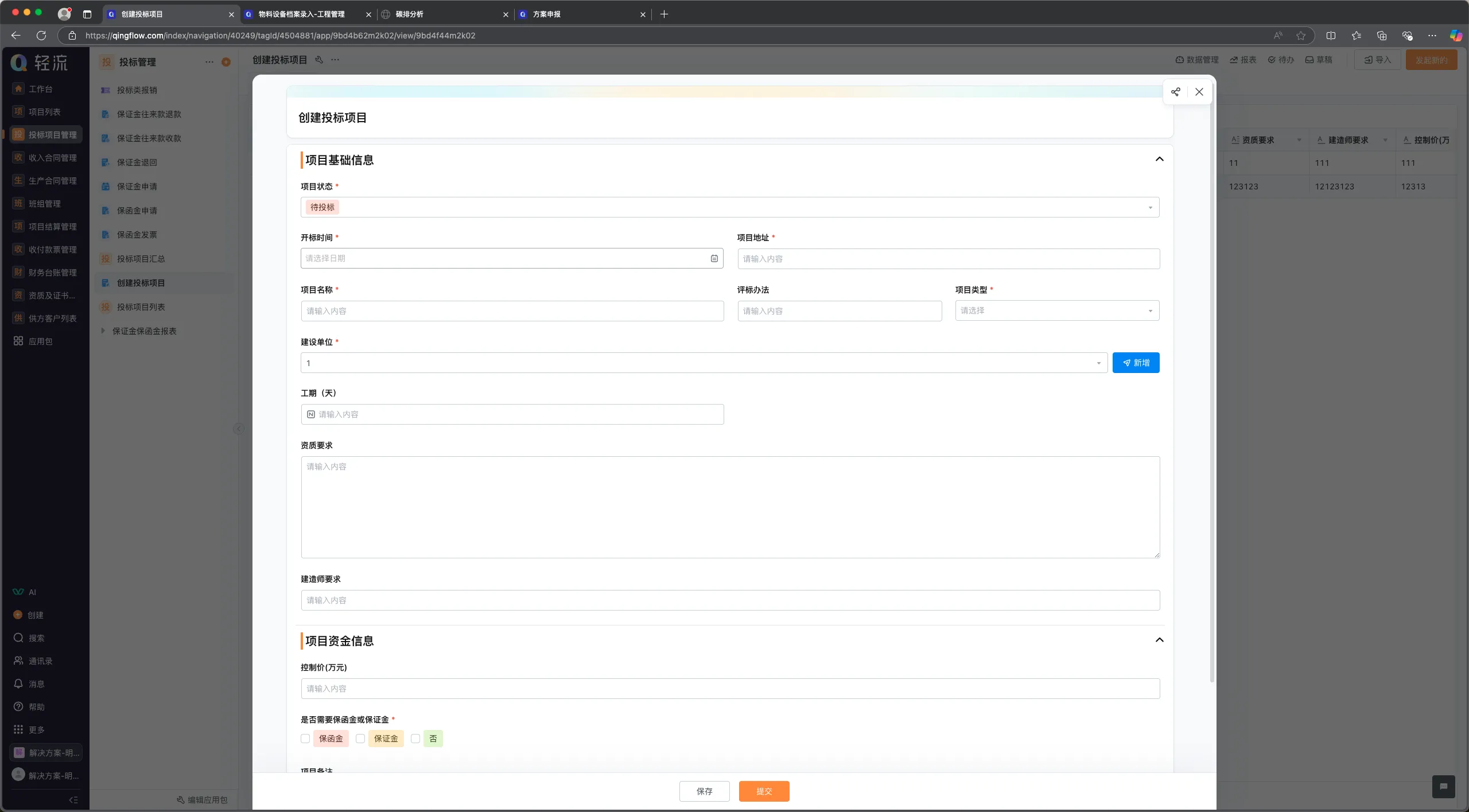

选型不是简单比价格或功能数量,而是先厘清自身需求。许多企业跟风采购大型系统,结果发现半数功能用不上,反而增加了操作复杂度。核心要抓住三个维度:企业规模决定系统复杂度,小型施工队更适合模块化轻量平台,而大型EPC项目需匹配能处理多级分包关系的系统;业务特性关注进度与成本的联动需求,例如是否需要实时关联设计变更与预算预警;最后是团队适应能力,一套系统若需大量培训才能上手,实施成本可能远超软件本身。选型时不妨让各部门负责人列出日常痛点,比如项目经理最需要甘特图自动更新进度,财务人员则强调发票与合同匹配效率,将这些需求转化为筛选指标。

2、为什么长尾词成本核算容易被忽视却关键?

传统成本控制聚焦在材料、人工等显性大额支出,但项目执行中那些零散、低频的成本项——如安全防护用品更换、临时设施折旧等——累积起来可能吞噬总利润的5%-10%。长尾词成本核算的意义在于通过系统化追踪这些“次要开支”,让成本管理更立体。例如某项目发现焊接辅材每月浪费超预期,追溯才发现领用登记流程松散;另一企业则通过监控小型机械油耗,发现闲置率过高而调整调度方案。这些成本单看微不足道,但系统化梳理后却能成为优化运营的杠杆点。

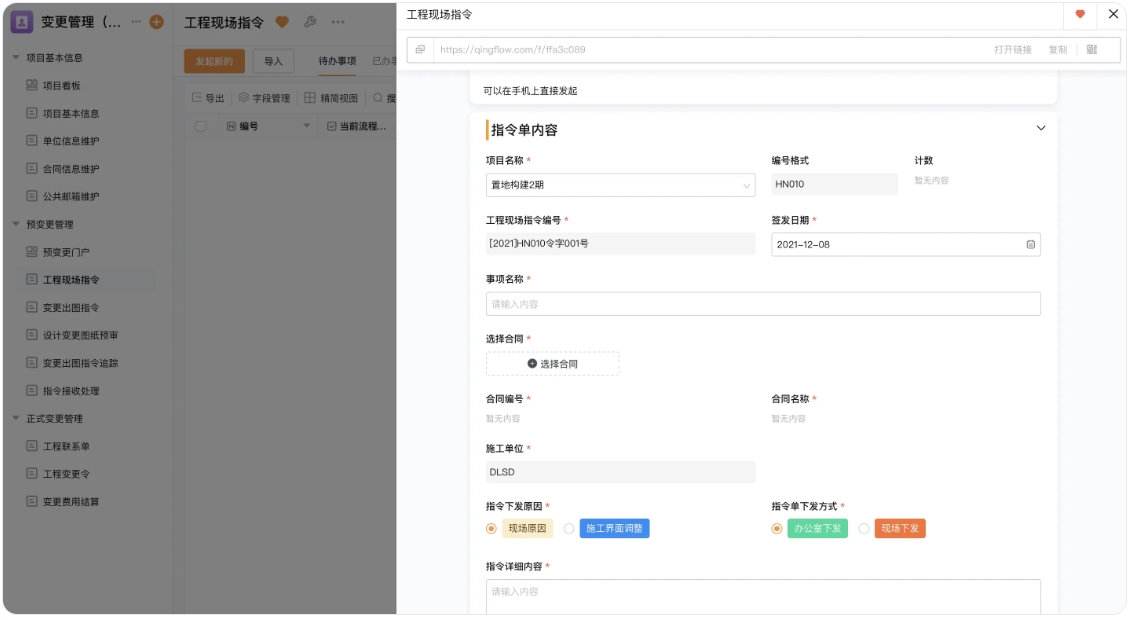

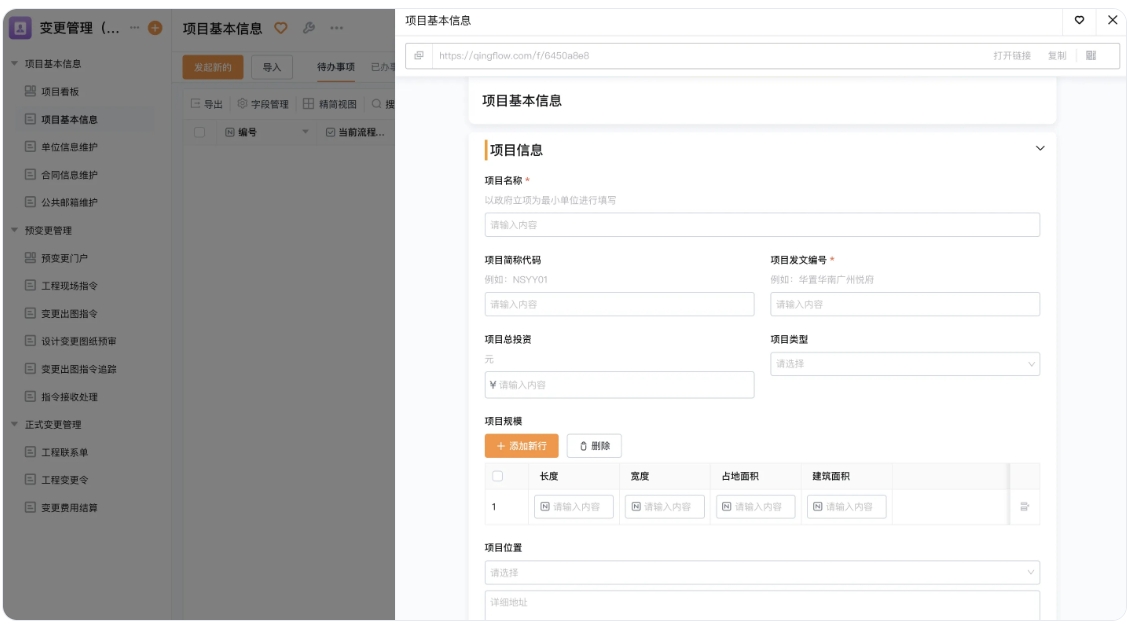

3、软件功能如何与长尾成本管理结合?

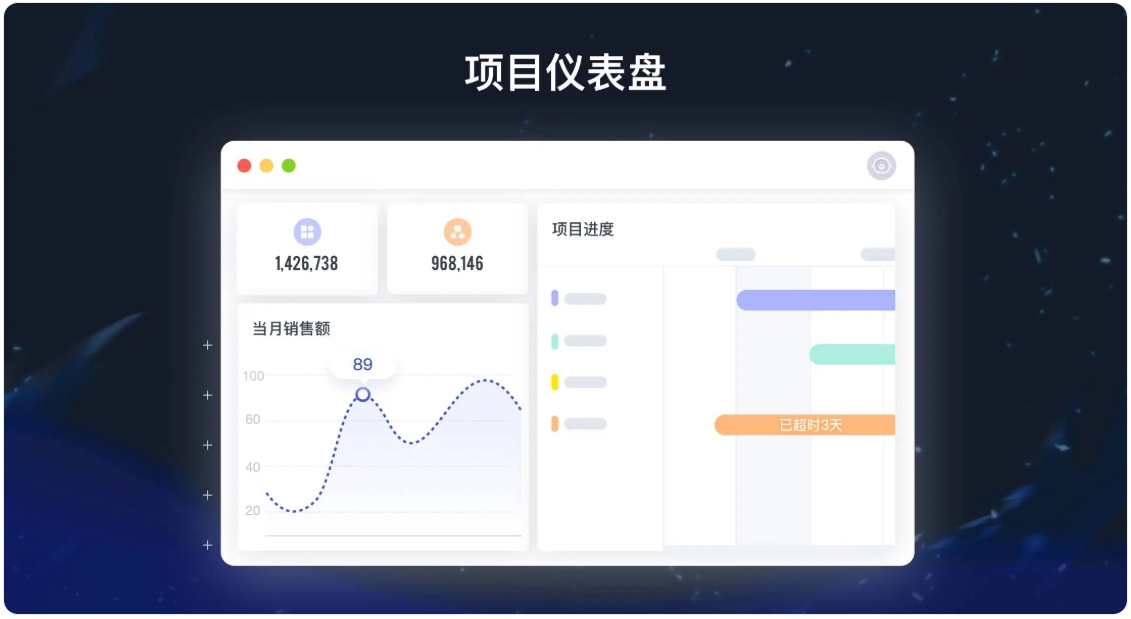

好的系统应具备成本分解能力,将预算细化到可监控的单元。例如在物料模块中,不仅记录钢筋吨数,还可关联切割损耗率;工时管理不仅统计总工日,更可分析加班频次与效率关系。同时,系统需支持自定义预警规则,当某项长尾成本连续超支时自动标红提示。更重要的是,数据聚合后能生成多维报表,对比历史项目数据,帮助管理者识别异常模式。比如发现某个班组工具损耗率常年偏高,可能指向操作规范问题,而非单纯物资管理漏洞。

4、实施过程中如何避免典型误区?

企业常犯的错误是将系统部署等同于软件安装,实则需同步调整管理流程。例如推行长尾成本核算时,若未重新定义部门职责,可能出现数据录入推诿。另一误区是过度追求自动化,试图用系统取代所有人工判断。其实系统应作为决策辅助工具,比如成本预警需结合现场实际情况解读——某次机械油耗飙升可能是由于地质条件突变,而非操作失误。此外,新系统上线初期需设置过渡期,允许纸质表单与数字化并行,逐步培养团队信任感。

5、未来系统演进方向对企业的启示

随着物联网与AI技术渗透,项目管理软件正从记录工具向预测平台演变。例如通过传感器采集设备振动数据,系统可提前预警维修需求,避免突发停机造成的长尾成本激增。同时,轻量化、移动优先的设计让现场人员能实时录入数据,减少事后补录的误差。企业选型时需关注系统的可扩展性,是否支持API对接未来可能引入的无人机巡检或BIM模型集成。毕竟,投资一套系统不仅是解决当下问题,更是为未来数字化升级铺路。

项目管理软件的价值终究要体现在成本控制精度与决策效率上。而真正成熟的企业,会开始关注那些散落在细节里的长尾成本,它们像沙漏中的细沙,悄无声息却持续流动。系统选型与成本核算的融合,本质上是对管理颗粒度的重塑——从粗放式预算到精益化追踪,每一步都指向更可持续的盈利模式。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理