SMED快速换模行动指南,5S管理法实施要点

当企业初次接触精益改善项目时 最常遇到的困惑不是“要不要做”而是“从哪里入手”——市面上工具繁多 理论复杂 但能直接解决生产现场痛点的方案往往藏在细节里 比如一台设备换模时间过长导致生产线频繁停滞 或者车间物料堆放混乱使得员工每天多花半小时寻找工具 这些问题看似琐碎 却实实在在拖累着整体效率 而SMED(快速换模)和5S管理法正是针对这类现场难题的利器 它们不需要企业投入巨额资金或彻底改造流程 而是通过标准化、可视化的小步改进 逐步消除隐藏的浪费 尤其对于资源有限的中小企业 这种“低投入高回报”的特性让它们成为精益入门的最佳选择

1、SMED快速换模的核心逻辑与实施误区

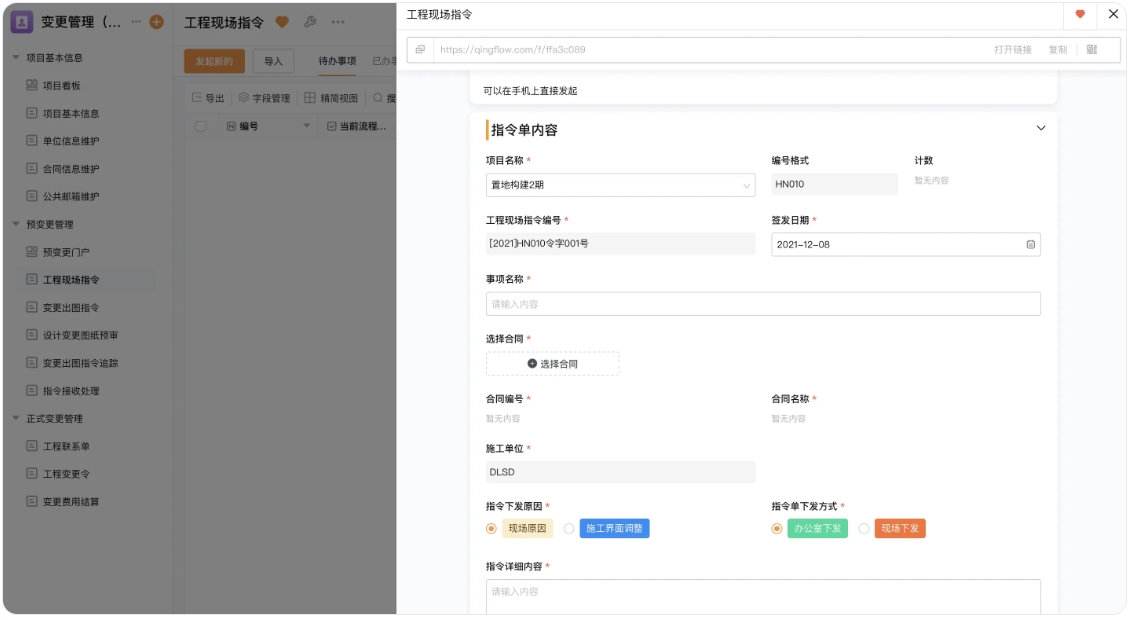

为什么设备换模时间能成为精益改善的突破口 因为它在传统管理中常被忽视 却直接关联设备利用率和交付周期 SMED的核心思想是将换模活动分为“内部作业”和“外部作业” 内部作业指必须停机才能完成的操作 如拆卸模具 而外部作业包括模具预热、工具准备等可在设备运行时进行的准备 企业实施时最大的误区是盲目追求一步到位 试图将所有步骤都压缩到极致 其实成功的关键在于先分类再优化 比如通过视频分析现有换模流程 记录每个动作的时间与必要性 将能提前的准备活动全部转为外部作业 这样即使内部作业时间未减少 整体换模时间也能显著下降

另一个常见问题是员工抵触 认为频繁换模会增加工作量 这时需要通过数据说话 比如展示换模时间缩短如何让生产线更灵活响应小批量订单 或者用省下的时间安排设备维护 减少突发故障 事实上 沈阳某企业曾通过SMED将换模时间从50分钟压缩到15分钟 使得日产能提升20% 员工从重复性加班中解放出来 这种直观收益比任何理论说教都更有说服力

2、5S管理法的落地步骤与可持续性挑战

5S常被误解为“大扫除” 其实它是通过环境秩序影响行为习惯 最终提升工作效率的系统方法 整理(Seiri)阶段需坚决清除现场非必需品 比如积压的旧零件或过期文件 整顿(Seiton)则要设计目视化存储方案 例如用影子板标注工具位置 减少寻找时间 但5S最难的不是启动而是维持 许多企业活动期间车间焕然一新 两周后却恢复原状 问题的根源在于将5S视为项目而非习惯 解决之道是把清洁(Seiso)和素养(Shitsuke)融入日常考核 比如每日班前5分钟巡查 每月评选优秀区域 让员工从“被动遵守”变为“主动维护”

尤其对于办公室或仓库等非生产区域 5S同样能发挥巨大作用 例如通过文件分类归档减少审批耗时 或者用颜色标签区分物料优先级 但实施时需避免形式主义 有的企业追求标签统一却忽略实用性 反而增加操作复杂度 个人经验是 让一线员工参与标准制定 因为他们最清楚怎样摆放最高效 这种参与感能有效打破“管理孤岛”

3、工具协同:SMED与5S如何互相赋能

SMED和5S看似独立 实则存在共生关系 一个有序的现场(5S成果)能为快速换模提供基础条件 比如工具定置管理后 操作员无需在换模时四处寻找扳手 而SMED对流程的精细化分析又能反哺5S 比如发现某模具总是因摆放不当需要调整 就可将其纳入整顿重点 这种互动体现了精益工具的系统性——单独使用或许有效 但组合拳才能解决深层问题

实践中可建立联动机制 例如在SMED项目中加入5S检查点 确认换模路径是否畅通、工具是否归位 或者将SMED节约的时间用于5S改善活动 形成正循环 需要警惕的是 工具协同不是简单叠加 比如有的企业同时推行多个项目 却缺乏统一规划 导致员工疲于应付 理想节奏是选定一个瓶颈区域试点 成熟后再推广 毕竟精益改善的本质是“积小胜为大胜” 而非运动式革命

4、从工具到文化:让改善成为组织本能

为什么有的企业引入SMED和5S后效果显著 而有的却昙花一现 区别在于是否将工具转化为持续改善的文化 文化不是口号 而是体现在员工遇到问题时的第一反应——是掩盖还是主动解决 例如长春一东通过积分制激励员工提案 让“改善”成为晋升参考指标 这种机制使基层智慧被系统性挖掘 相反 若仅靠行政命令推行 改善很快会流于形式

可持续的精益必须回答“员工为什么要参与” 除了物质激励 更重要的是让员工感受到尊重与成长 比如将优秀改善案例冠名推广 或组织跨部门交流 让提出者获得认同感 同时领导者需容忍试错 如果每次失败都追责 没人愿意冒险创新 正如丰田所言“没有问题才是最大的问题” 这种心态转变比任何工具都更难 也更重要

5、避开陷阱:新手企业常见实施误区

入门企业最易踩的坑是贪多求全 试图一次性导入所有精益工具 结果资源分散 哪个都没深入 其实根据企业类型不同 优先级应有差异 离散制造业可能优先SMED解决换线效率 而流程行业或许先推5S改善现场安全 另一个误区是过度依赖外部顾问 忽视内部人才培养 咨询团队可以带来方法 但落地必须靠自有团队 否则人走茶凉 建议每推行一个工具就培养几名内部讲师 通过“传帮带”确保知识沉淀

数据收集也是常见痛点 有的企业迷恋复杂指标 反而增加管理成本 其实初期只需跟踪核心数据 如换模时间变化、现场整理周期等 关键是要真实可追溯 而非美化报表 另外 避免为了精益而精益 比如盲目追求“零库存”却影响交付 始终要记得精益的最终目的是提升客户价值 而非创造内部KPI

精益改善不是一场闪电战 而是渗透在日常中的持久实践 它的最高境界是让优秀成为习惯 当员工自觉调整工具摆放 当工程师主动分析换模动作 改善便从“项目”变成了“本能” 对于管理者而言 比选择工具更重要的 是营造一个允许试错、鼓励创新的场域 毕竟 所有流程优化最终都依赖人的能动性 而人的改变 需要时间更需要信任

轻客CRM

轻银费控

生产管理

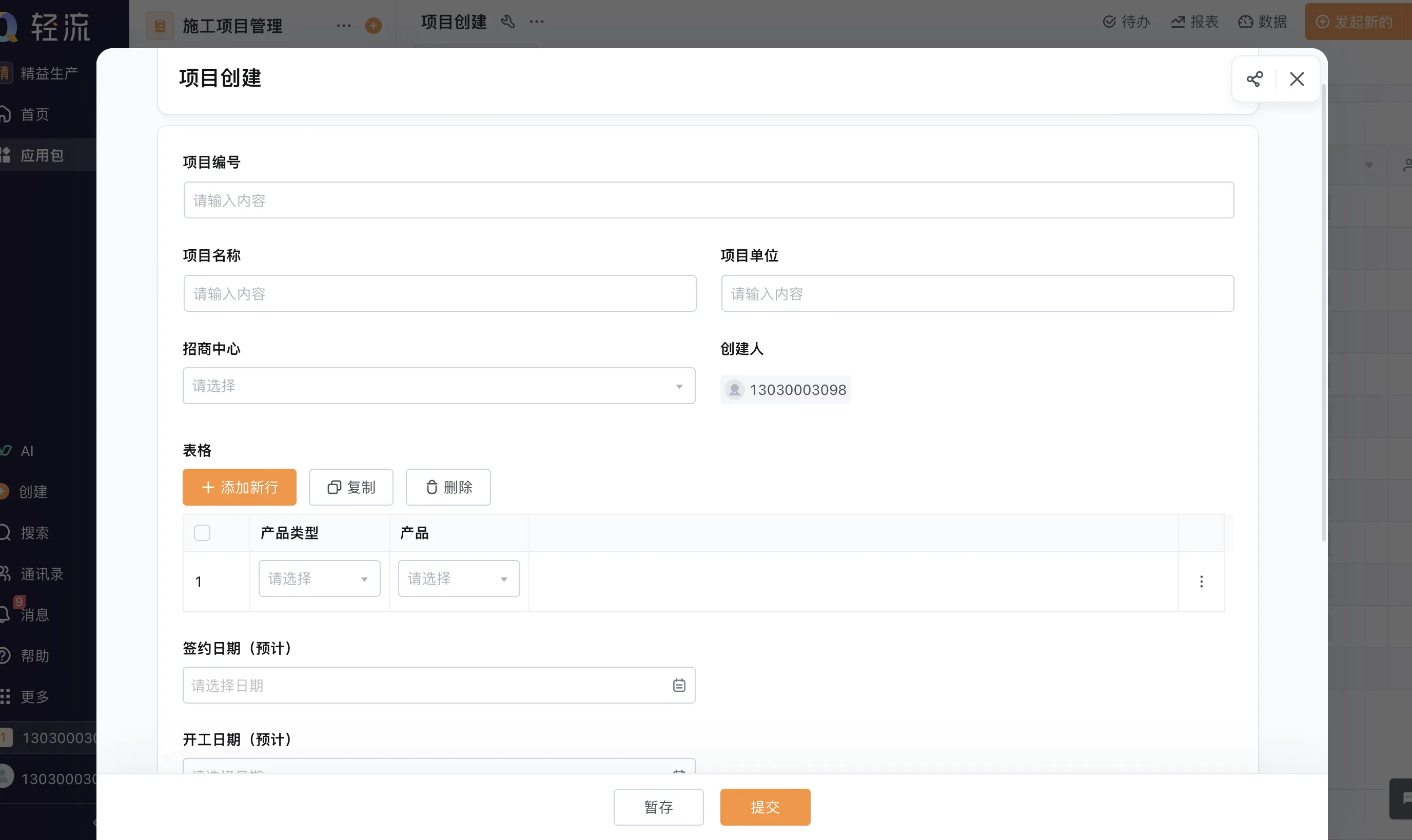

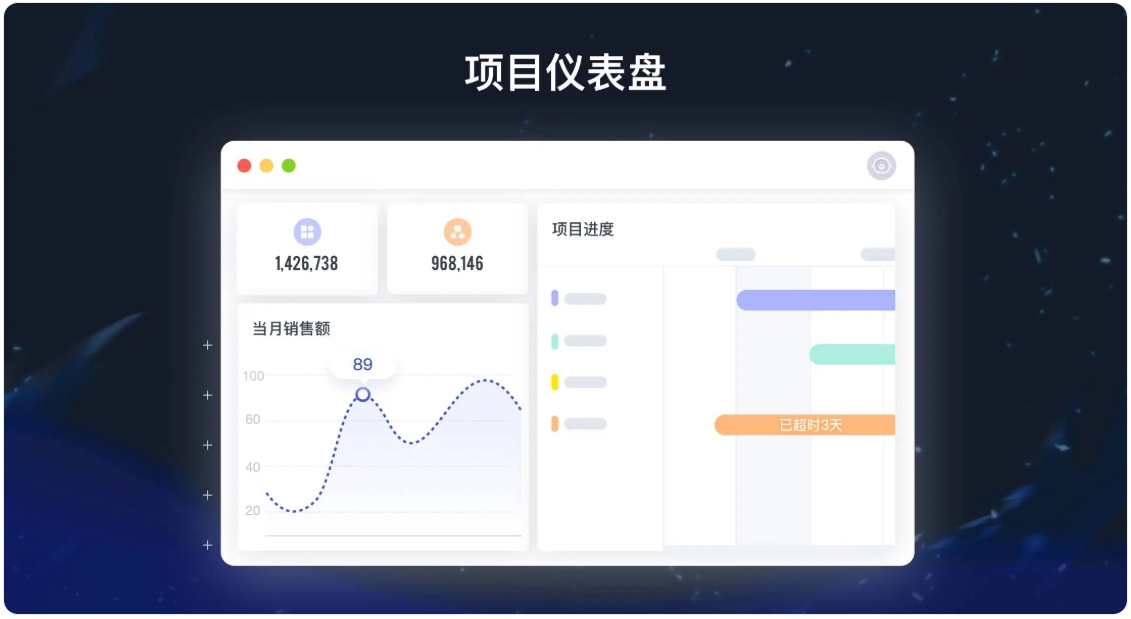

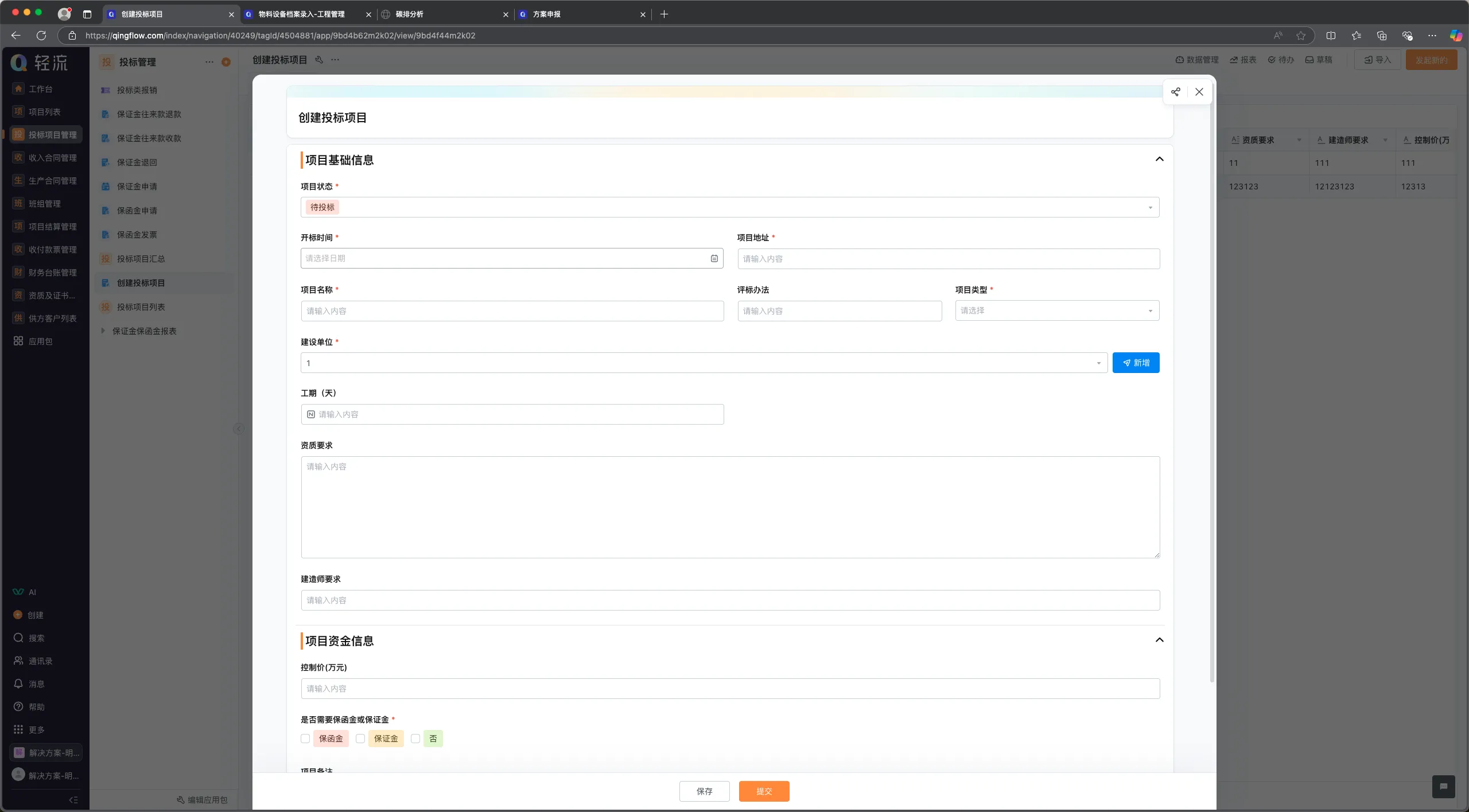

项目管理