比较好用的基建工程项目管理软件,基建项目管理软件免费试用

当企业第一次接手基建项目时,很多管理者会陷入一种两难——既知道传统Excel表格和纸质审批根本管不住复杂的工程流程,又担心贸然上马一套昂贵系统反而让团队陷入操作泥潭,到底什么是“比较好用”的标准?难道功能越多就越专业吗?还是说免费试用的版本反而更贴合实际需求?其实啊,问题的关键往往不在于软件本身有多少高级功能,而在于它能否匹配企业当前的管理水平和项目规模,比如一些看似基础的进度跟踪模块,如果设计得足够直观,就能让现场人员快速上手,而过于复杂的系统可能需要额外投入培训成本,反而拖慢项目节奏,今天我们就围绕“好用”和“免费试用”这两个切入点,聊聊如何为入门级企业找到性价比最高的解决方案。

1、什么是真正“好用”的基建工程项目管理软件

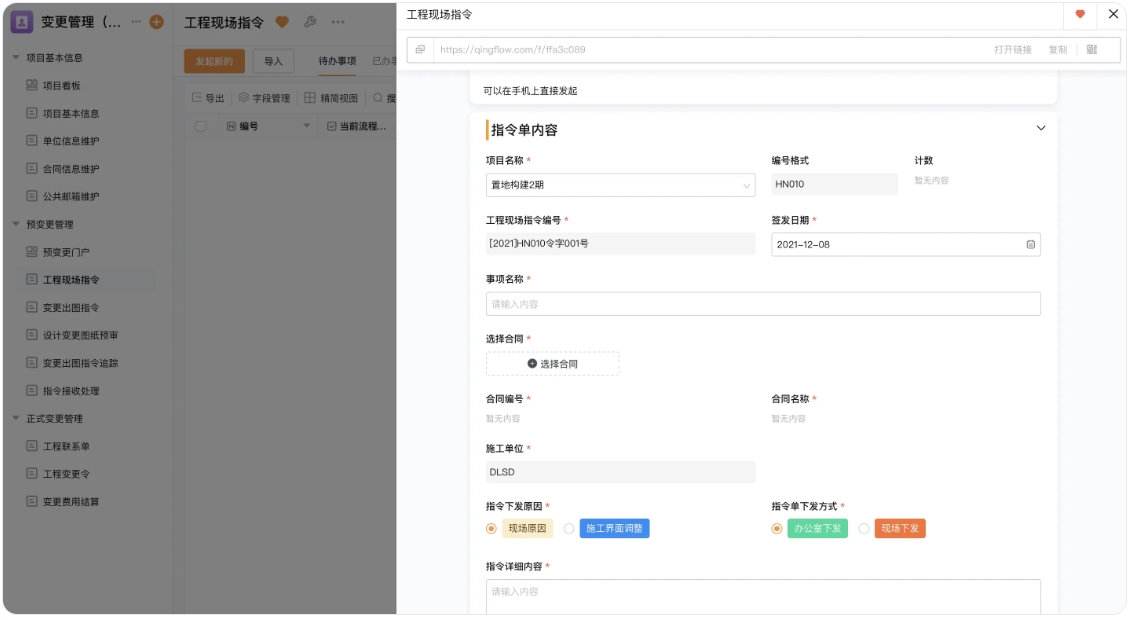

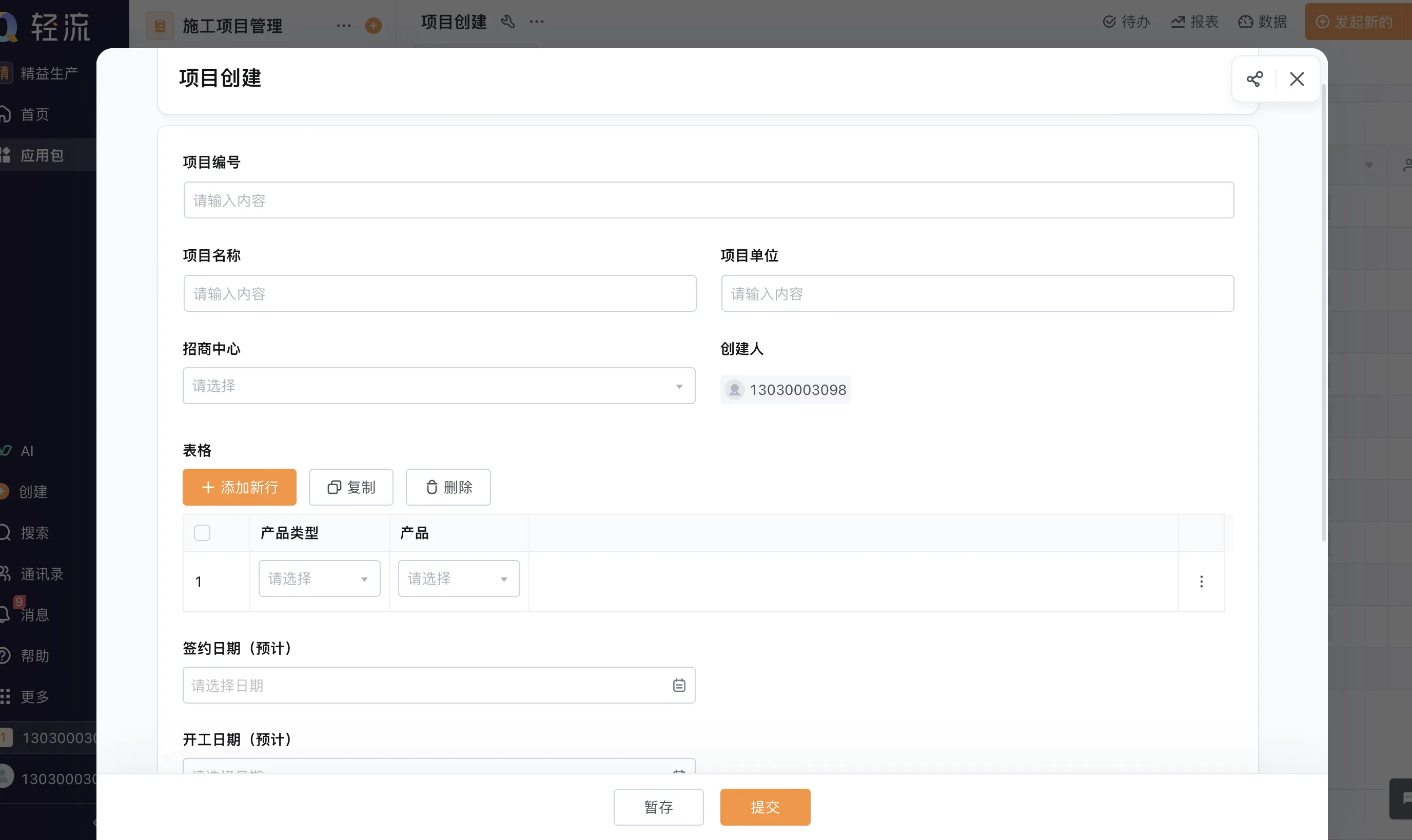

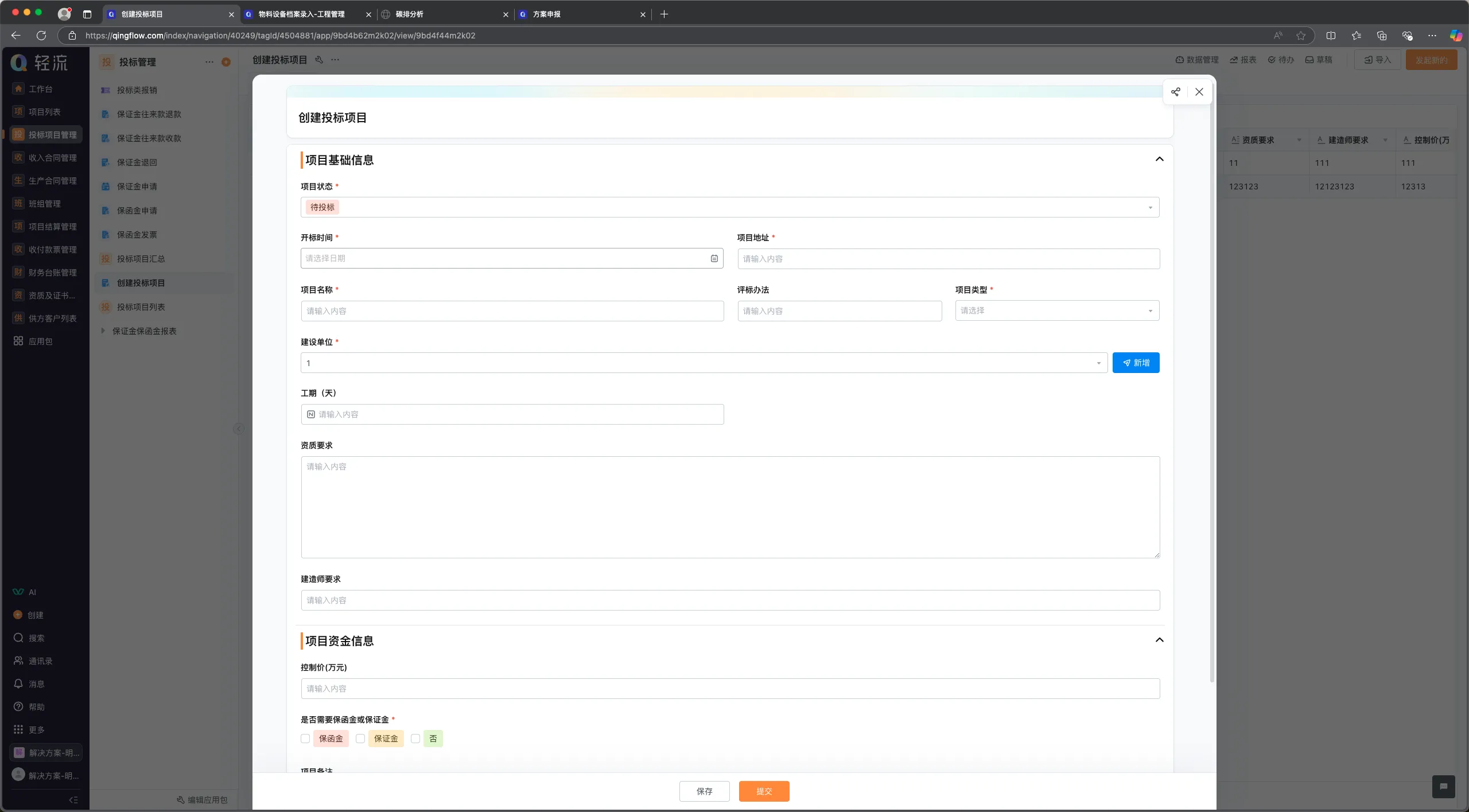

对于刚接触数字化管理的企业来说,“好用”首先意味着低门槛与高适配性的平衡——它不能需要大量专业培训才能操作,但又得覆盖基建项目的核心环节,比如进度管控、资源分配和合规审批,很多企业容易陷入误区,认为界面花哨、功能堆砌的软件就是高级,但实际上如果团队连基础任务派发都卡顿,再多的模块也是摆设。一个好用的系统应该像智能导航仪,能自动规划关键路径,比如当施工进度延误时,自动触发预警并关联后续工序调整,而不是被动等待人工输入数据,同时它还得适应基建项目的特殊性,比如政府项目常有的审计留痕要求,软件能否一键生成合规报表就比炫酷的3D模型更实用。我的观点是,好用的标准在于“减负而非增负”,如果一套系统能让项目经理少开三次协调会、让现场人员少填五张表格,那它就是值得投入的工具。

2、免费试用如何帮企业避开选型坑点

免费试用绝不是简单“蹭几天软件”,而是企业验证系统匹配度的黄金机会——比如在试用期重点测试审批流自定义能力,基建项目常面临流程突变,如果软件不能灵活调整节点权限,可能造成紧急签证卡壳,另外数据迁移成本也需提前验证,有些系统试用时运行流畅,但历史数据导入后却频繁报错。企业通过试用还能评估供应商的服务响应,比如遇到操作问题时技术支持能否半小时内跟进,这比软件功能本身更影响长期使用体验,毕竟基建项目周期长,后续维护和迭代需求会持续浮现。这里我的个人见解是:试用时要敢于模拟极端场景,比如同时发起百条任务分配或模拟突发变更单,测试系统承压能力,因为基建现场意外频发,软件的稳定性比功能丰富度更重要。

3、常见选型误区与“隐形成本”预警

新手企业最易被“免费”或“全能”标签误导,比如某些免费版限制项目数量,当企业同时推进多个小项目时被迫升级付费,反而超出预算,或者盲目追求国际大牌软件,却忽略本土化合规需求,比如国内竣工资料归档标准与海外不同,系统若不内置国家标准模板,后期手动调整工作量巨大。另一个误区是忽视团队协作习惯,如果财务部门习惯用Excel分析数据,而新系统导出格式不兼容,可能导致部门间数据孤岛,我的建议是选型时优先考虑支持API接口或常见文件格式的平台,即使初期功能简单,未来扩展性更强。还有隐藏的成本比如员工培训时间和系统定制费用,这些都可能让“高性价比”选择变成负担。

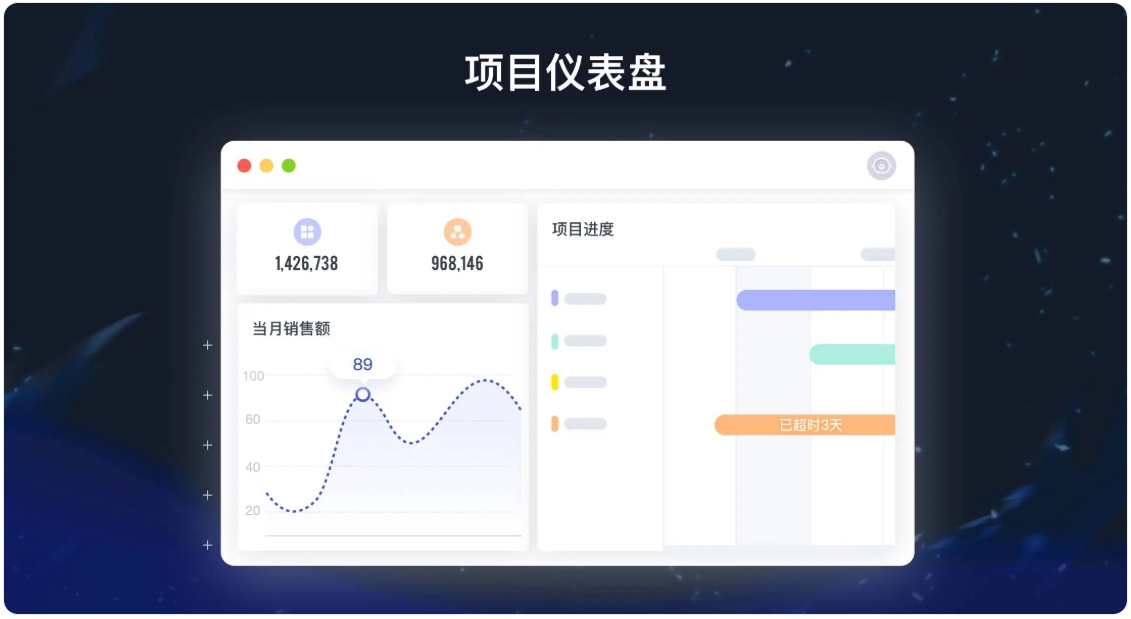

4、从工具到思维:如何让软件驱动管理升级

软件终究是工具,真正提升效率需要企业转变管理思维——比如进度模块如果只用于打卡监督,它顶多是电子监工,但若结合目标分解方法,让团队理解每个节点对整体工期的影响,系统就能成为战略落地抓手。基建项目的复杂性反而能倒逼企业规范流程,比如利用软件的留痕功能固化优秀实践,如每日站会纪要自动关联任务状态,逐步培养团队数据驱动决策的习惯。未来管理软件可能会融合更多智能预测能力,但对入门企业而言,当前重点应是借系统打通内部信息流,让项目数据从被动记录转向主动引导优化。

独家见解:基建项目管理软件的价值锚点正在从“管得住”转向“用得活”,早期企业追求流程卡控,但现在更关注系统能否赋能一线团队快速响应变化,比如通过移动端实时采集现场问题并直接派单给责任人,这种轻量化协同往往比复杂计划更有效,同时行业也出现“模块化组合”趋势,企业可先上线核心功能再逐步扩展,避免一次性投资过载,对于新接触数字化的团队,选择支持渐进式启用的平台远比一步到位更务实。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理