工程监理管理系统三控两管一协调,监理公司项目管理系统方案

当一家监理公司的负责人第一次听说“工程监理管理系统”时,他们往往会陷入一种矛盾心态:既知道数字化工具是行业大势所趋,又担心投入大量资金后系统反而成为团队的负担——这种焦虑其实非常普遍,尤其在这个强调降本增效的时代,选对系统是助力,选错就可能变成拖累。工程监理管理系统远不止是一个记录数据的软件,它更像是项目的数字神经中枢,从施工准备阶段的质量预控,到施工过程中的进度跟踪,再到竣工验收阶段的资料归档,每个环节都依赖系统提供的数据支撑和流程协同,但问题在于,市面上产品功能各异,有的强调全流程覆盖,有的专注移动端便捷性,让很多刚接触的企业难以抉择。为什么有些公司用了系统反而感觉效率下降?往往是因为他们忽略了系统与自身管理模式的适配性,盲目追求功能大而全,结果导致操作复杂度过高,系统的核心价值在于与企业管理逻辑的深度融合,而非简单堆砌功能,理解这一点,选型就成功了一半。

1、工程监理管理系统的核心职能解析:三控两管一协调

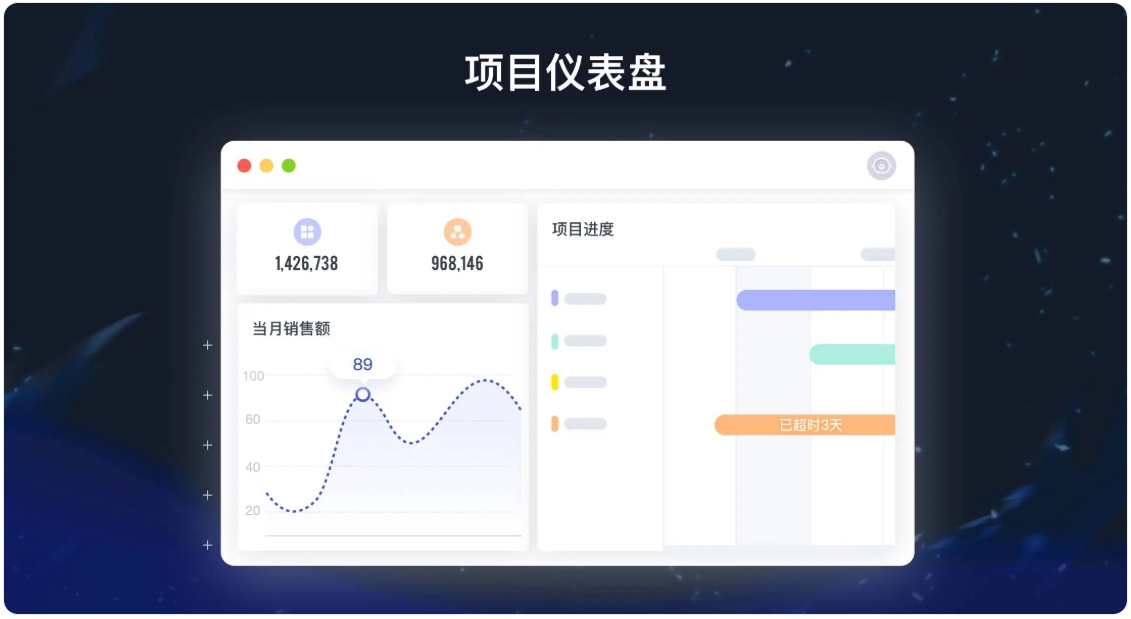

企业选型时总喜欢问“系统能做什么”,但更关键的问题是“这些功能如何支撑我们的核心业务”。“三控两管一协调”作为监理行业的黄金标准,其实是理解系统功能的钥匙:三控指的是进度、质量、成本控制,两管是合同与信息管理,一协调则贯穿于各方沟通协作。比如进度控制不仅需要甘特图展示计划,更要能实时采集现场数据并自动预警偏差;质量控制则涉及材料验收、工序检查等环节的标准化记录。但很多企业容易陷入的误区是,过分关注界面是否花哨,却忽略了数据联动能力——比如系统能否在发现质量问题时自动关联到相关合同条款和成本影响。真正高效的系统应实现控制项的智能关联,例如当进度延期时自动测算对成本的影响,或当合同变更时同步调整质检标准,这种协同性才是数字化管理的精髓。

2、现代监理管理系统的技术架构与功能模块

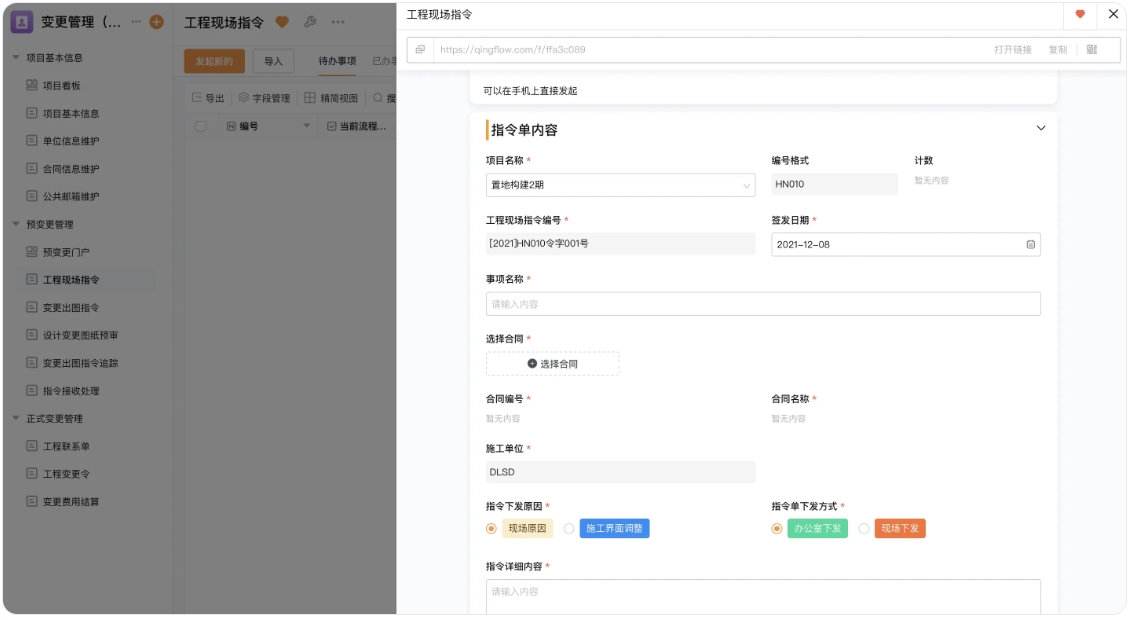

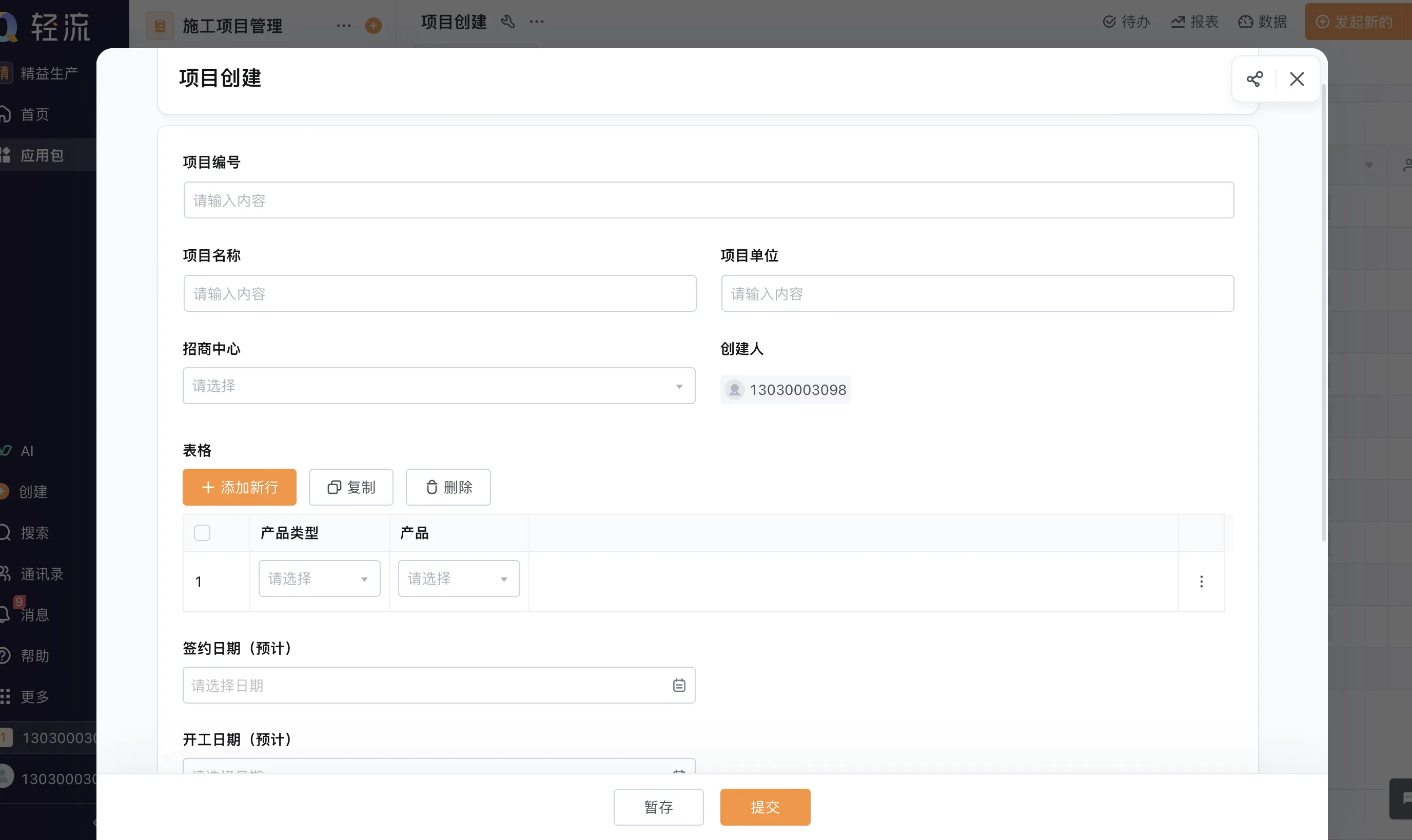

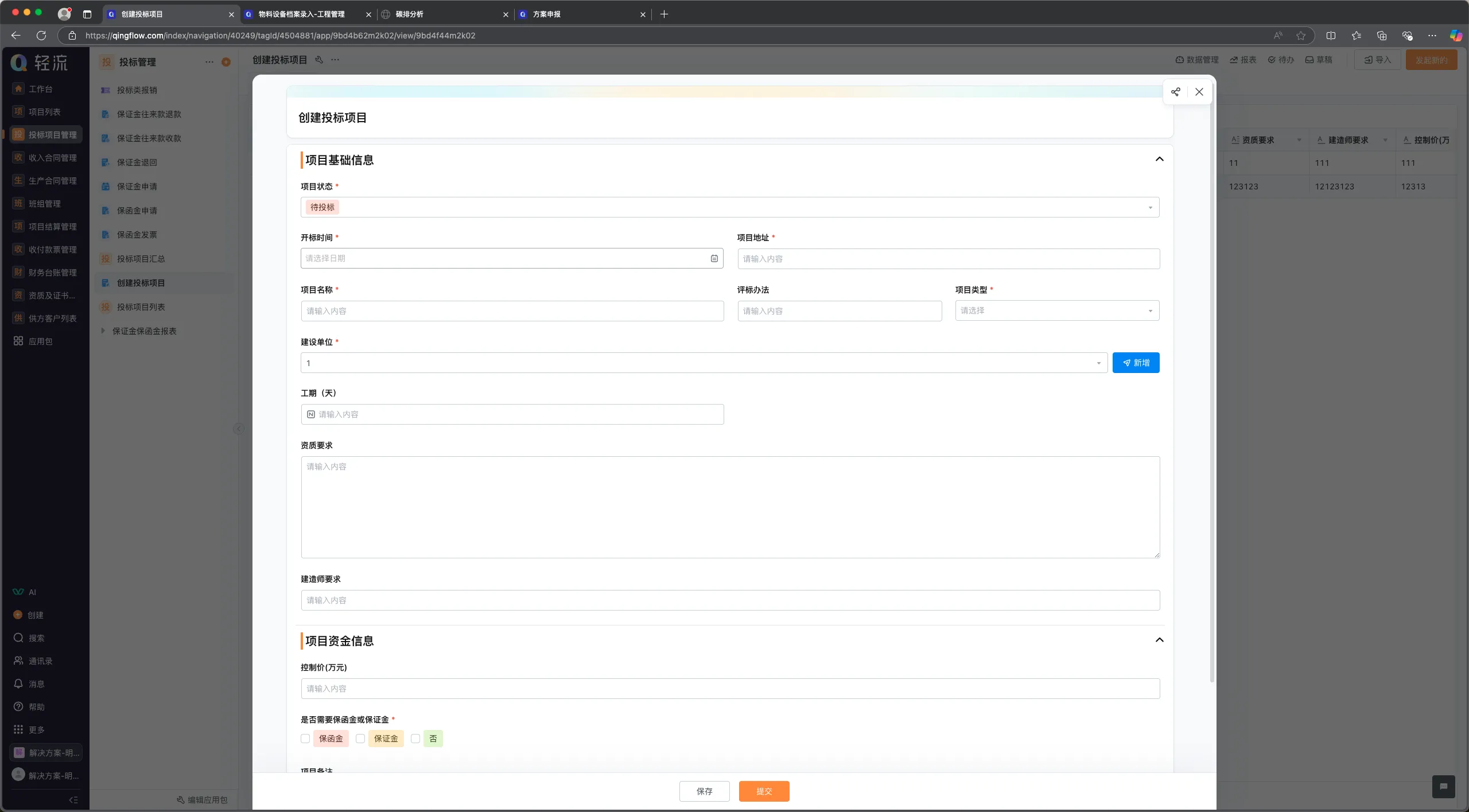

现在的监理管理系统早已超越简单的文档记录功能,转向基于B/S架构的云端协同平台,这种架构的好处是访问便捷、更新灵活,尤其适合多项目并行的监理企业。核心模块通常涵盖项目管理、质量控制、安全管理、进度跟踪等维度,比如项目管理模块需要支持从项目立项到竣工的全生命周期数据留存;质量管理则需集成检验批验收、隐患整改等流程的线上化。但技术架构的背后,更关键的是系统的开放性与扩展性,比如是否支持API接口与现有财务软件或BIM系统对接,这决定了企业能否随着业务发展灵活调整工具链。另外,移动端支持已成为必备特性,现场监理通过手机就能拍摄问题照片、填写巡检日志,数据实时同步至云端,避免了传统纸质记录二次录入的滞后与错误,这种“现场-后台”无缝衔接的设计,才是提升监理实效的关键。

3、自问自答:监理公司选型需规避哪些典型误区

很多企业会困惑:“为什么同行用得很好的系统,到我们这就水土不服?”答案通常隐藏在选型前的自我诊断环节。首先需明确公司业务侧重——如果主要承接市政工程,系统对安全监控和合规流程的支持就比复杂成本模块更重要;若常涉及多专业分包,则需重点考察系统的协同权限设计。其次要评估团队接受度:老工程师占比高的公司,系统操作是否简洁直观比功能丰富性更实际。另一个常见陷阱是忽视后期维护成本,有的系统初始购买费用低,但二次开发或版本升级费用高昂,导致企业被“绑定”在陈旧框架内。选型本质是寻找管理理念的数字化映射,比如强调标准化的大型企业适合流程严谨的系统,而注重灵活性的中小公司则需轻量级工具,这点经常被决策者忽略。

4、独家视角:从工具使用到管理思维的跃迁

监理管理系统的真正价值,绝非将纸质表格电子化那么简单,它实际上在推动企业从经验驱动转向数据驱动决策。不少企业投入重金采购系统,却未配套优化管理流程,导致系统沦为摆设——比如系统能自动生成进度报告,但审批链条仍沿用传统层级签字,数据价值无法释放。成功的案例中,管理者会借系统上线重构工作模式:例如通过设置质量检查点的自动提醒,暴露原有流程中的责任盲区;或利用合同支付与进度数据的关联分析,提前预警纠纷风险。更深远的影响在于,系统沉淀的项目数据将成为企业知识资产,那些能持续积累施工问题库、工艺标准库的公司,最终会形成独特的监理方法论。这种从“工具应用”到“管理哲学”的升华,才是数字化转型的核心意义。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理