国产软件优势分析,中小企业适用工具

面对数字化转型的浪潮,许多中小企业主常陷入一种困惑:明明引进了最新的项目管理工具,为什么团队效率不升反降?这个问题的答案往往隐藏在选择工具的第一步——是否匹配企业自身的研发流程和规模特性。作为在项目管理领域深耕多年的观察者,我见证过太多企业因盲目追求功能全面性而陷入工具冗余的困境,特别是对于资源有限的中小企业而言,一把“瑞士军刀”未必比一把专属的“手术刀”来得实用。今天我们将聚焦国产项目管理软件的优势及其在中小企业中的适用性,希望能为你的选型之路提供一盏路灯。

1、国产项目管理软件的崛起与独特价值

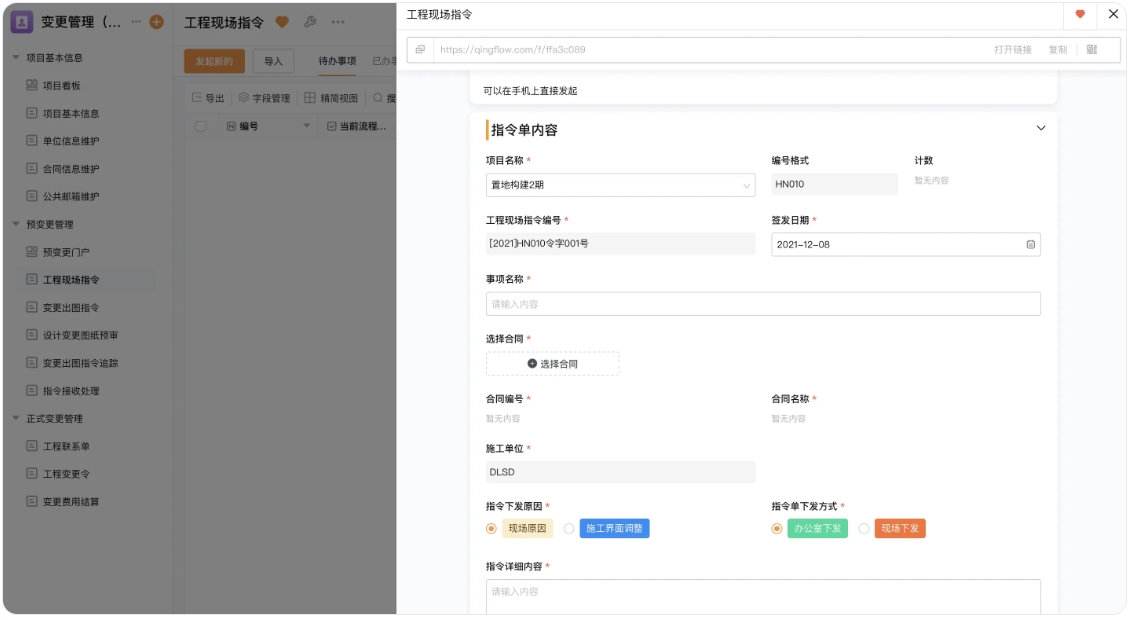

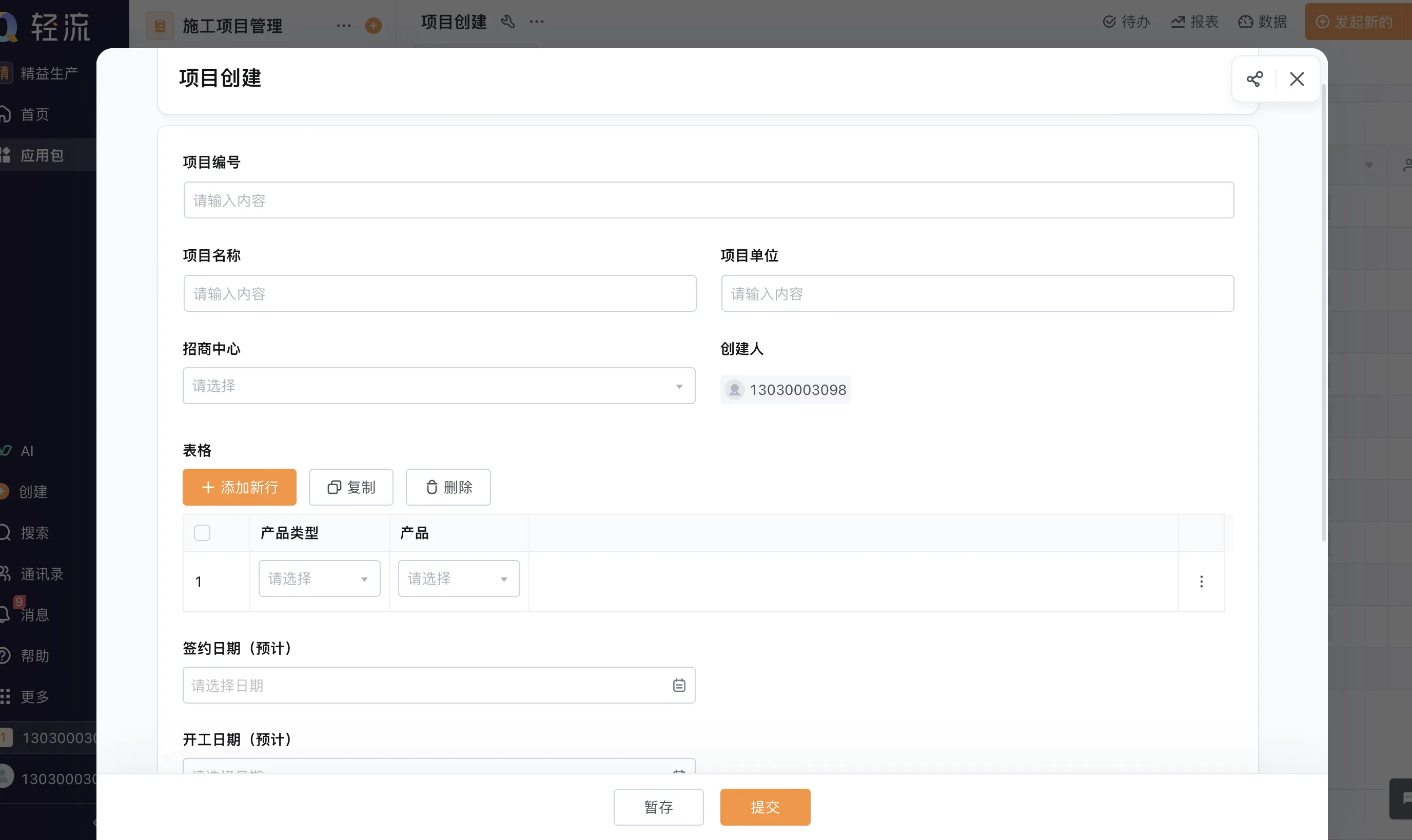

为什么国产工具越来越受中小企业青睐?过去十年间,国内研发团队的工作习惯和政策环境催生了一批本土化项目管理软件,例如PingCode和Worktile这类产品,它们不仅覆盖了需求收集至发布的全生命周期,更关键的是解决了跨国工具的水土不服问题。比如国内团队频繁使用的飞书、钉钉集成功能,或是符合信创要求的本地化部署方案,这些都是Jira等国际产品难以快速响应的需求。曾有制造业客户向我反馈,在替换国际工具后,他们的需求评审周期从三天缩短至半天,因为工具内置的审批流完全匹配了国内财务签核习惯。这种深度贴合本土工作场景的设计,正是国产软件的核心竞争力所在。

2、中小企业选工具最易忽略的三个陷阱

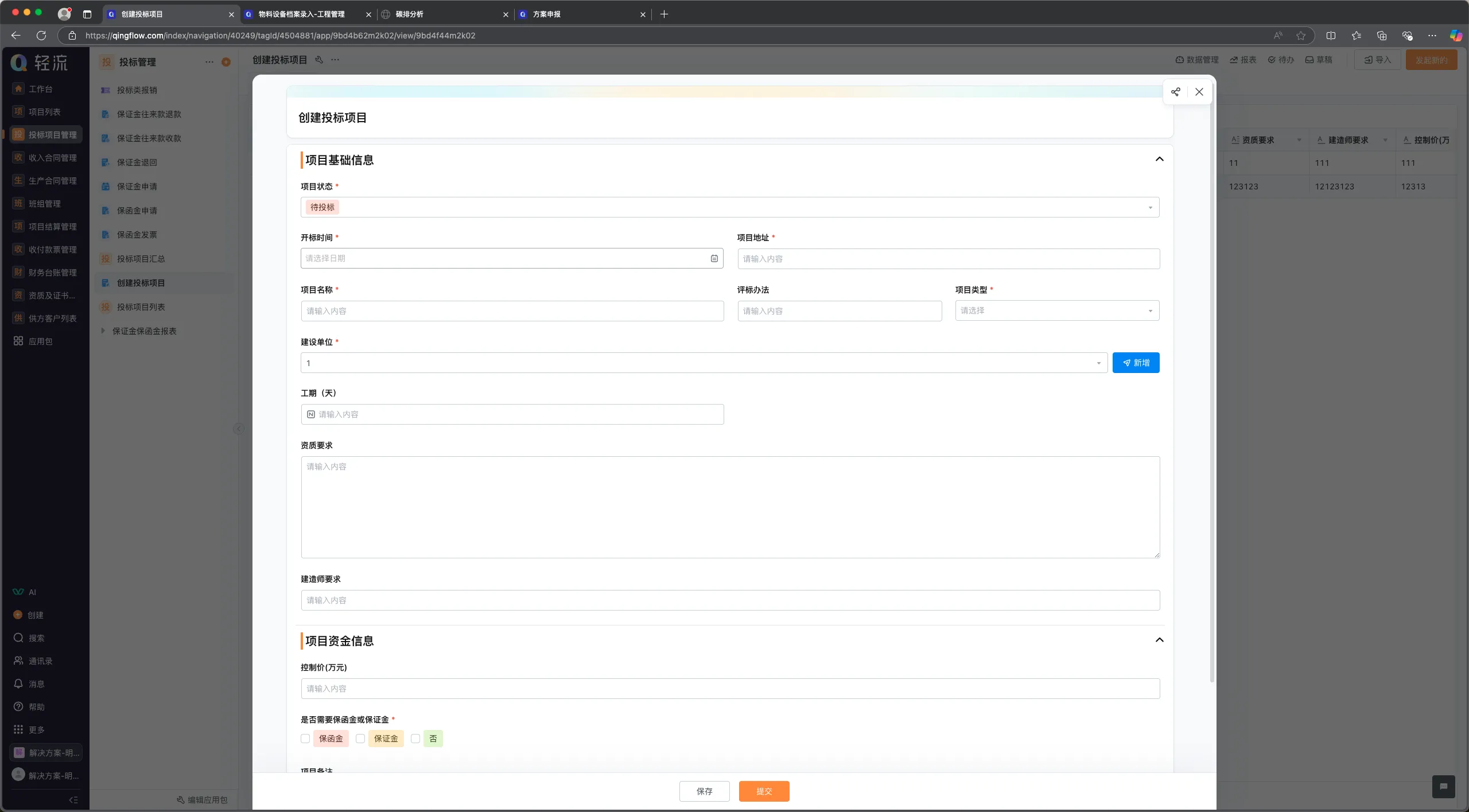

许多管理者在选型时容易陷入“功能崇拜”,却忽略了工具与团队阶段的适配性。根据我对上百家企业的调研,中小企业最常见的选型误区包括:一是盲目追求大而全的系统,导致员工因学习成本过高而产生抵触;二是忽视工具的扩展性,业务扩张后不得不面临二次替换的浪费;三是对数据安全过度乐观,将核心研发数据托管于缺乏合规认证的免费平台。例如一家生物科技初创公司曾选用某国际知名工具,却因服务器延迟导致研发文档同步失败,险些延误专利申报。工具的本质是提升效率而非增加负担,中小企业更应关注工具的轻量化入口和渐进式扩展能力。

3、如何用“五步法”锁定适合你的工具

面对市场上数十种选项,企业不妨通过一套简单的自测流程缩小范围。第一步是明确团队的核心痛点:是需求变更频繁?还是跨部门协作壁垒?第二步评估现有工作流,例如敏捷团队优先看板功能,硬件研发团队则需关注缺陷跟踪深度。第三步进行成本效益测算,除了软件许可费用,还需计算培训投入和集成成本。第四步要求供应商提供沙箱环境,组织关键用户进行真实场景测试。最后一步制定上线后的效能指标,比如需求响应周期或缺陷解决率。通过这种结构化评估框架,一家汽车电子企业曾成功将选型时间从三个月压缩至两周。

4、未来三年项目管理工具的演进方向

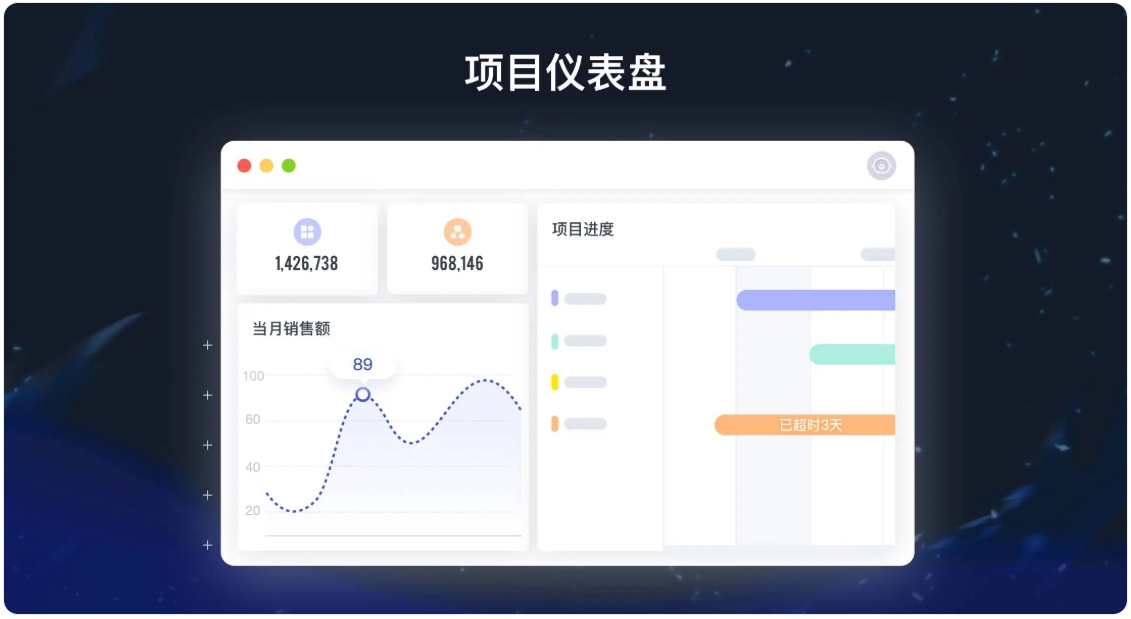

工具的选择不仅是解决当下问题,更需为未来技术演进留出空间。随着AI技术的渗透,下一代项目管理软件将更注重智能预警和自动化决策。例如通过历史数据预测项目风险,或自动分配测试资源。同时低代码定制能力会成为标配,允许非技术员工像搭积木一样调整工作流。对于中小企业而言,选择那些已布局AI分析模块的供应商,相当于为团队配备了一位永不疲倦的项目顾问。这种前瞻性技术储备或许短期内难以量化价值,却能在行业变革中形成关键优势。

在结束讨论前,不妨思考一个反常识的观点:最好的工具未必能创造高效团队,但合适的工具一定能放大优秀团队的能量。正如一位资深CTO所言:“工具是组织的镜子,它照见的不是技术先进程度,而是团队协作的成熟度。”对于中小企业而言,国产软件的优势正在于它们更愿意陪伴成长中的企业一起迭代,这种共生关系恰恰是标准化国际产品难以替代的。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理