数字化办公工具推荐,数字化办公实施步骤

数字化转型浪潮下,企业如何选择适合的办公工具并落地实施,成为管理者必须面对的课题。尤其对于初次接触这类系统的企业用户,常陷入“功能堆砌”或“盲目跟风”的误区,忽略了工具与自身业务流程的适配性。数字化办公并非简单购买软件,而是通过技术重构工作流程,实现降本增效。本文将围绕工具选择与实施路径展开,帮助入门者避开常见陷阱,构建可持续的数字化工作环境。许多企业误认为高价等于高性价比,其实关键在于匹配度而非先进性,中小企业更需关注轻量级、易集成的方案。

1、工具选择的核心维度

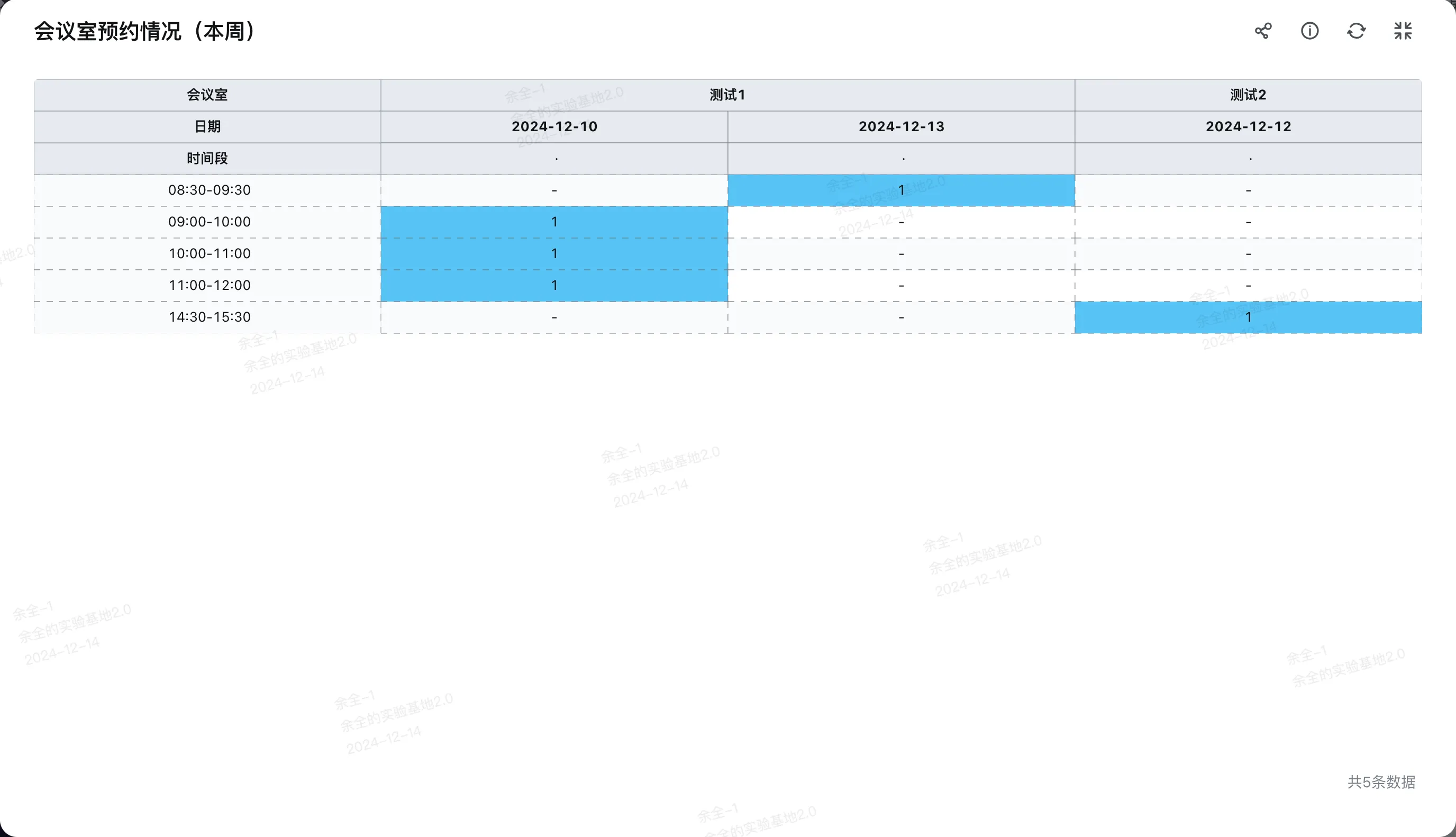

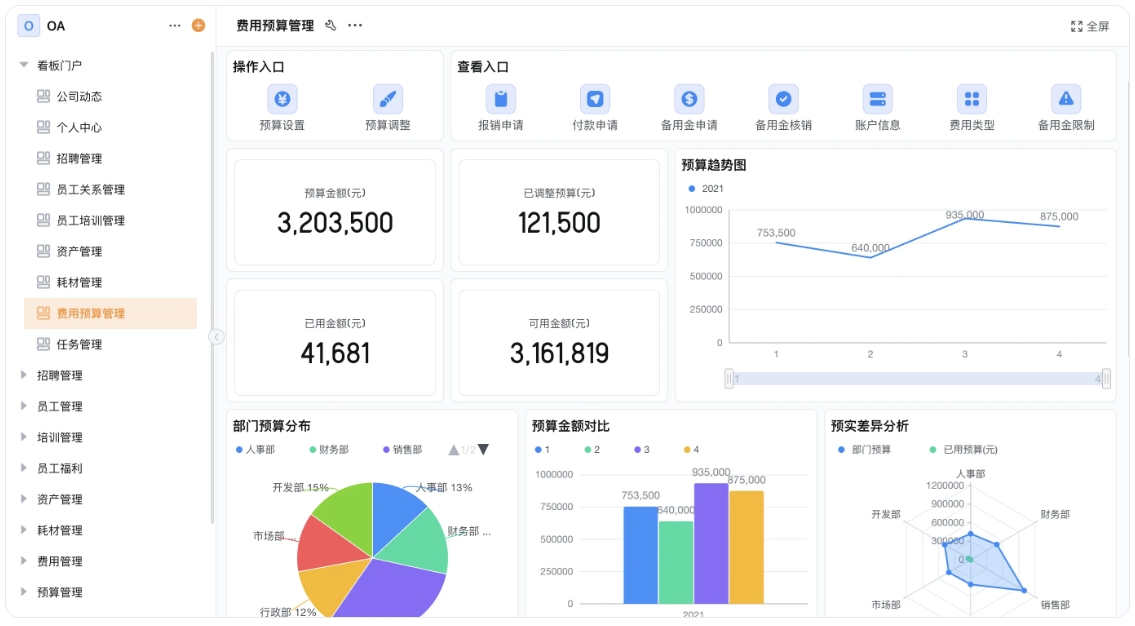

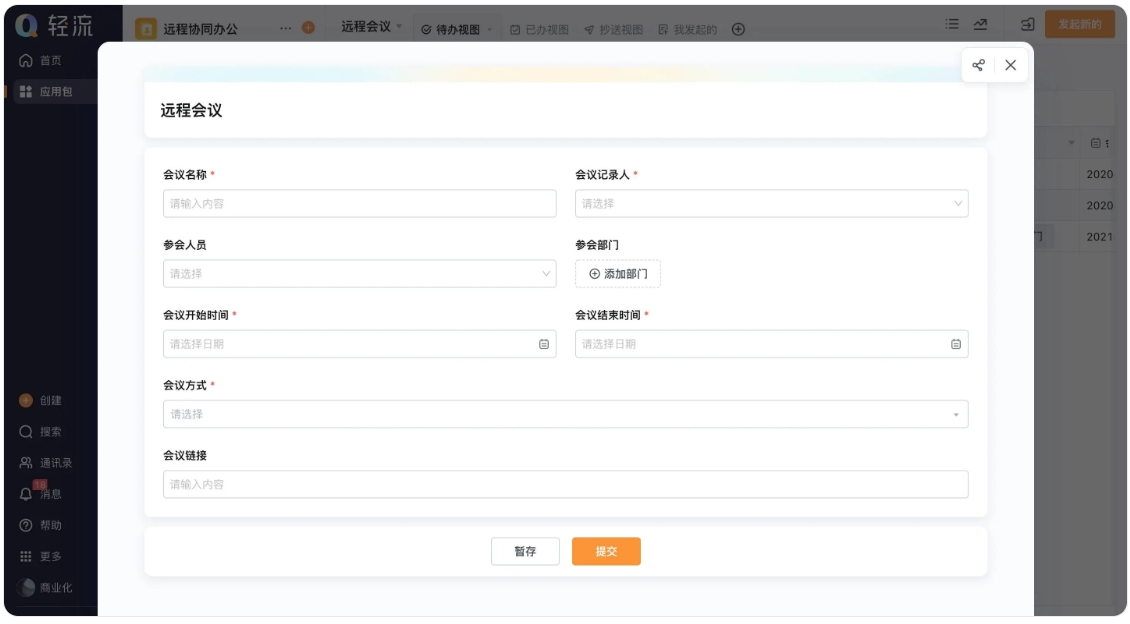

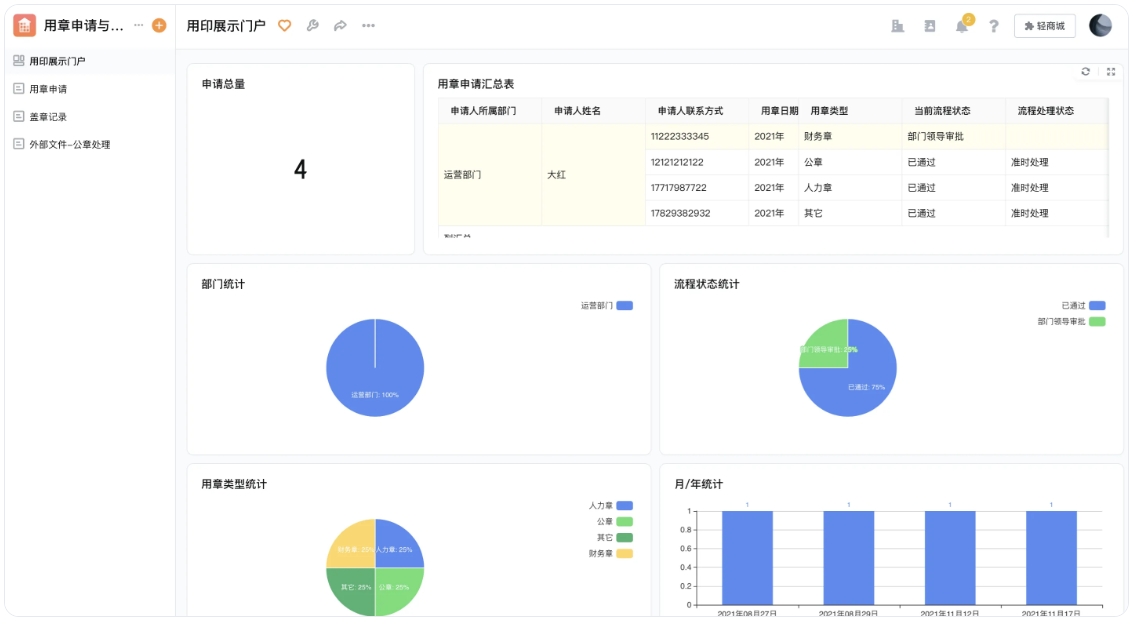

企业选购数字化办公系统时,常问“究竟该看重哪些功能?”答案并非一刀切。首先需评估业务场景的协同需求:例如跨部门文件共享频率、远程会议稳定性、数据安全等级等。其次,工具的可扩展性决定了未来3-5年的使用成本,部分系统初期便宜但二次开发费用高昂。值得警惕的是,某些标榜“全能型”的平台反而因功能冗余降低效率,不如垂直领域工具组合灵活。对于预算有限的企业,可优先考虑模块化订阅的服务,按需激活权限。

2、实施步骤的阶段性拆解

数字化办公落地难,往往源于缺乏阶段性规划。第一阶段需完成现有流程诊断,明确痛点——是沟通效率低、文档管理混乱还是审批流程冗长?第二阶段小范围试点,选择非核心部门测试工具稳定性,收集员工反馈。第三阶段全面推广时,必须配套培训机制,避免“系统上线即闲置”。尤其要注意历史数据迁移的兼容性,部分老旧格式文件需提前转换。实施过程中,管理层参与度直接决定推进阻力大小,需设立专项跟进小组。

3、工具与实施的协同陷阱

工具功能再强大,若实施节奏错位仍会失败。例如企业购入支持自动化流程的系统,却未先规范现有操作标准,导致员工因操作复杂抵制使用。另一种常见矛盾是:工具强调实时协同,但企业网络基础设施无法支撑多人在线编辑,反而引发卡顿抱怨。因此,实施前必须做技术环境审计,包括带宽负载、设备兼容性、权限逻辑等。建议在合同谈判阶段明确服务商提供的技术支持范围,例如是否包含定制化培训或应急响应。

4、可持续优化的反馈机制

数字化办公系统并非一次性工程,需建立持续迭代机制。企业可设置季度复盘会议,分析工具使用率数据(如登录频次、功能点击热图),识别闲置模块或瓶颈环节。员工反馈渠道也应多元化,例如通过匿名问卷收集操作痛点,避免因“沉默抵触”导致系统形同虚设。值得注意的是,行业政策变化可能触发功能升级需求,如数据安全法规范调整后,加密存储功能需同步更新。保持与供应商的长期沟通,能提前获知技术迭代路线图。

5、入门者的决策误区辨析

新手最易陷入的误区是“求全求新”。有人盲目追求AI智能推荐功能,却忽略企业自身数据质量是否支撑算法运行。另一种误区是过度依赖品牌知名度,事实上部分小众厂商在特定行业深耕多年,解决方案更贴合场景。决策时需平衡短期需求与长期规划,例如当前仅需基础文档共享,但若未来计划拓展跨境业务,应提前评估多语言支持能力。成本计算时不仅要比较软件报价,还需计入运维人力、培训周期等隐性投入。

数字化转型的本质是组织能力的升级,而非技术堆砌。工具只是载体,真正的竞争力来源于企业是否愿意重构流程、培育数字化文化。对于新入局者,不妨从“小切口、高频次”的场景试水,例如先统一团队日程管理工具,再逐步扩展至客户关系系统。值得注意的是,行业调研显示,成功案例中73%的企业强调“员工接受度”比“功能完备性”更影响落地效果——毕竟,工具最终是为人服务的。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理