无代码OA办公平台推荐,效率神器排行榜2025

你是不是也遇到过这种尴尬情况:公司刚上了一套昂贵的办公系统,结果员工抱怨操作复杂、流程僵化,最后只能沦为打卡考勤的工具,我见过太多企业被所谓“全能型”软件绑架,初期投入巨大但实际使用率却低得可怜,其实问题核心往往不在于功能多少而是系统能否随业务灵活生长。为什么有些企业能用轻量级工具实现高效协同,而另一些却连基础审批都卡顿重重?这背后暗含了两条关键逻辑:一是无代码技术正让办公软件从“标准化产品”转向“可塑型工具”,二是效率神器的评价标准已从功能堆砌变为AI驱动的智能适配。当前市场明显分化,一边是传统重型OA系统仍在强调全模块覆盖,另一边是像轻流这类平台通过无代码搭建和AI助手降低使用门槛,企业选型时如果错过这种趋势变化,很可能在数字化浪潮中掉队。

1、无代码OA平台如何破解中小企业定制化难题

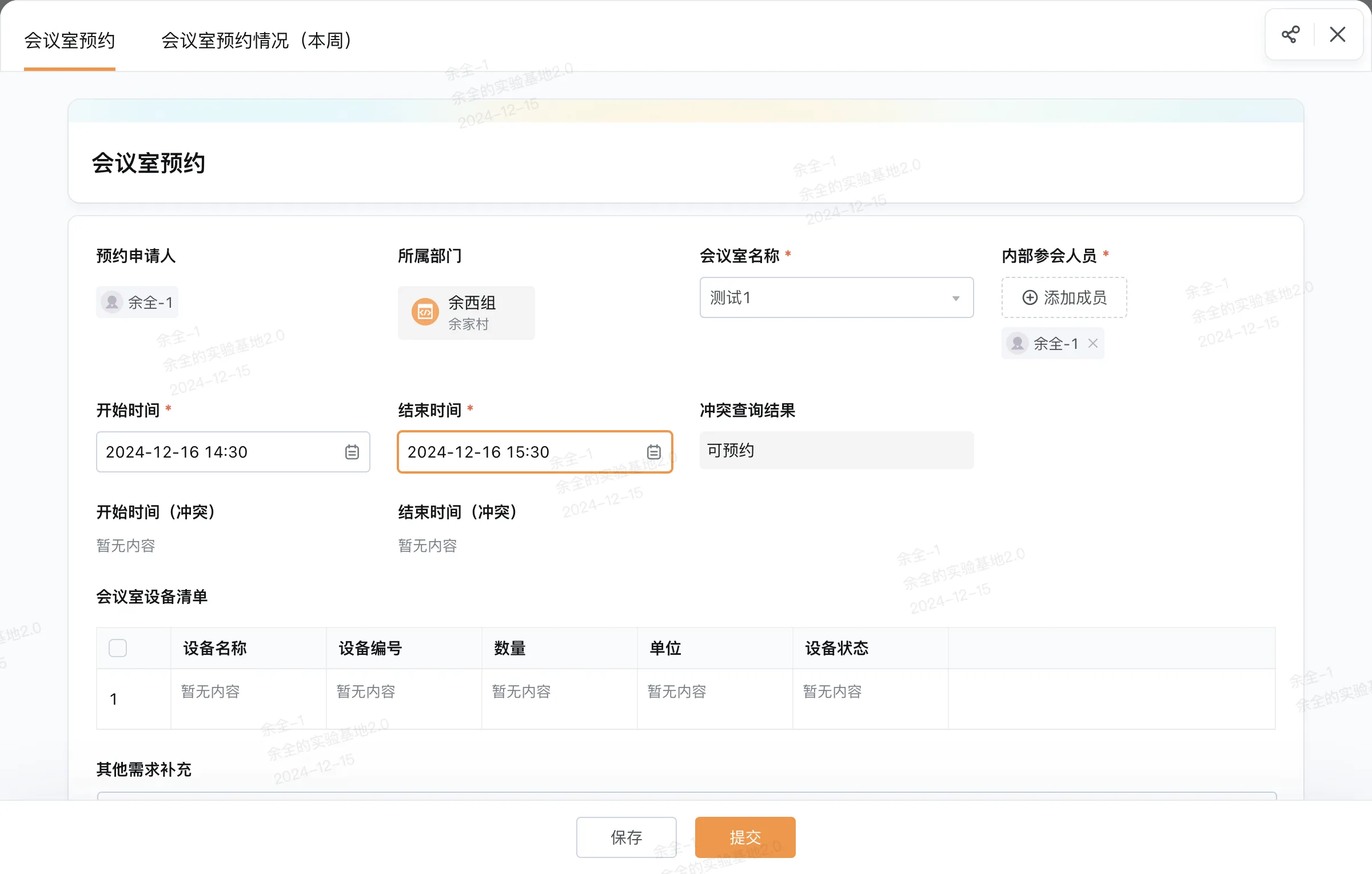

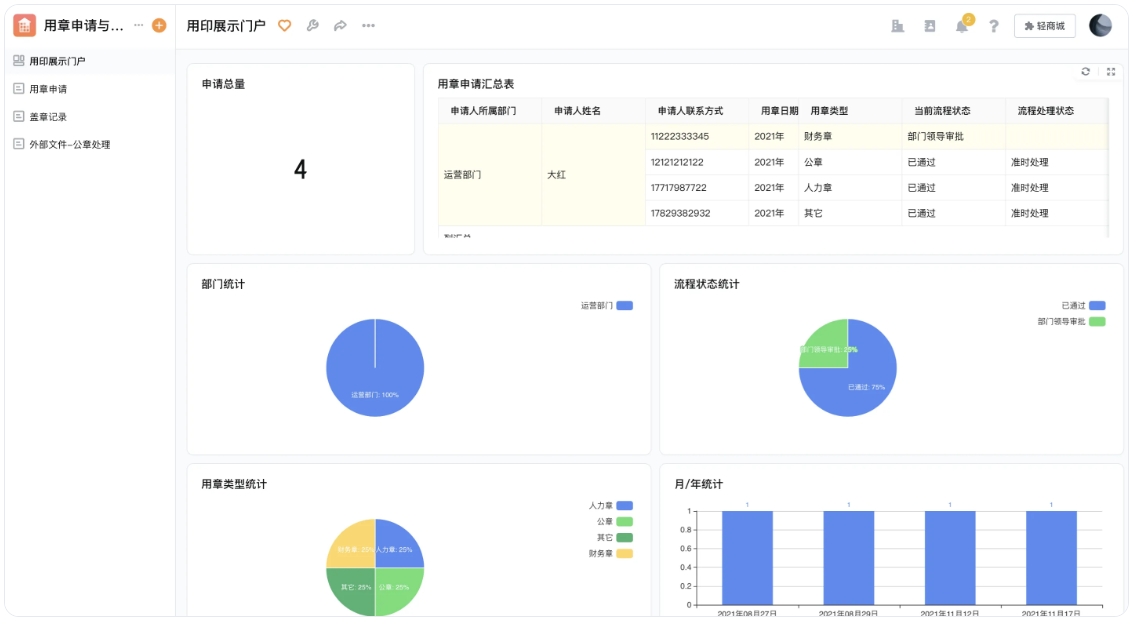

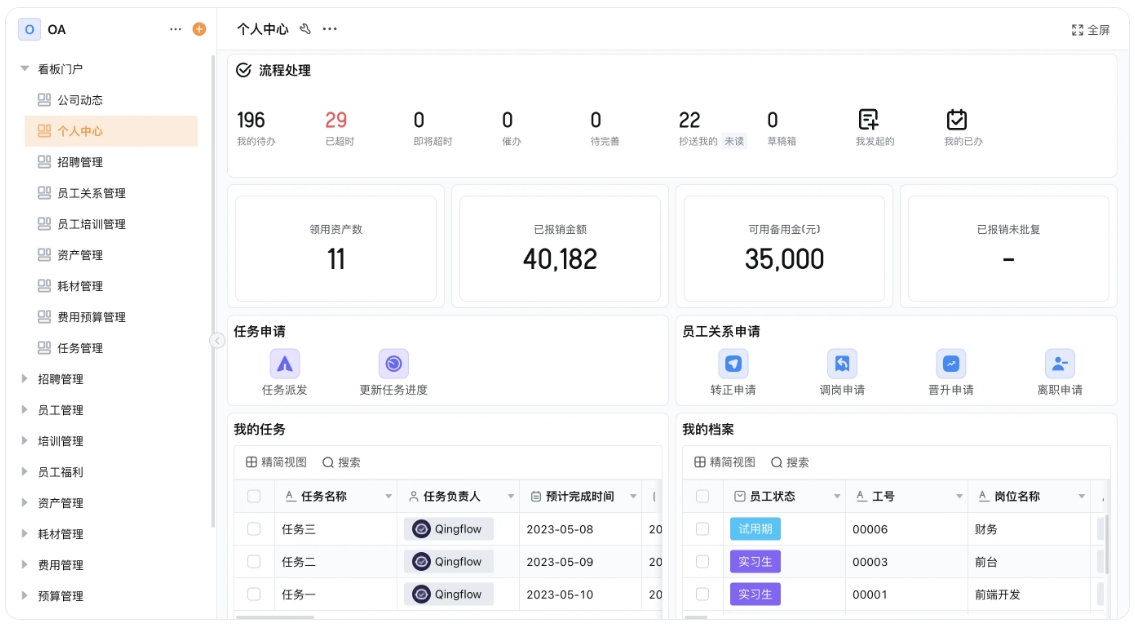

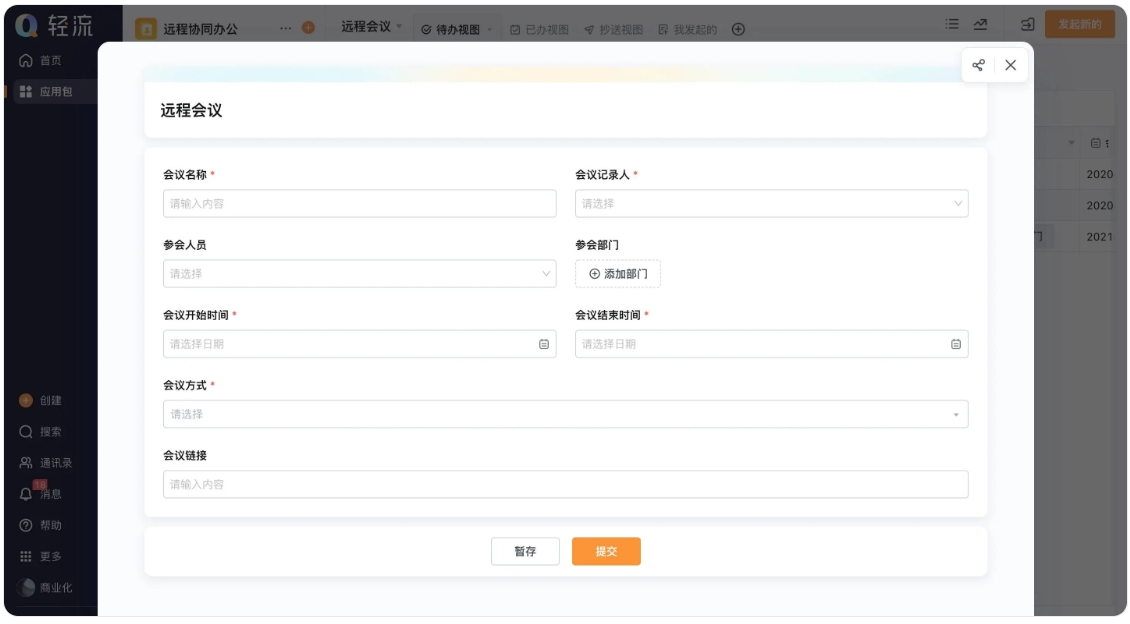

对于预算有限又需要个性化流程的企业来说,无代码OA最大的价值在于把系统主导权交还给业务人员。传统软件开发动辄需要程序员写几万行代码,但现在通过拖拽组件和表单配置,行政人员也能搭建出符合部门特色的报销流程或项目跟踪模块。但要注意,灵活性与规范性之间的平衡才是真正考验平台成熟度的关键。比如销售团队需要灵活的客户跟进流程,而财务部门则要求严格的审批链条,无代码平台能否在同一套系统中满足这两种需求?市面上有些工具过度追求“自由搭建”,结果导致不同部门数据孤岛化,反而增加了整合成本。理想的无代码OA应该像乐高积木——既有基础模块的稳定性,又允许业务部门拼插出适合自己的结构。这种模式下,IT部门只需负责底层架构安全,业务团队就能自主优化流程,这种分工变革才是无代码带来的深层价值。

2、2025年效率神器的进化方向:从工具集成到智能渗透

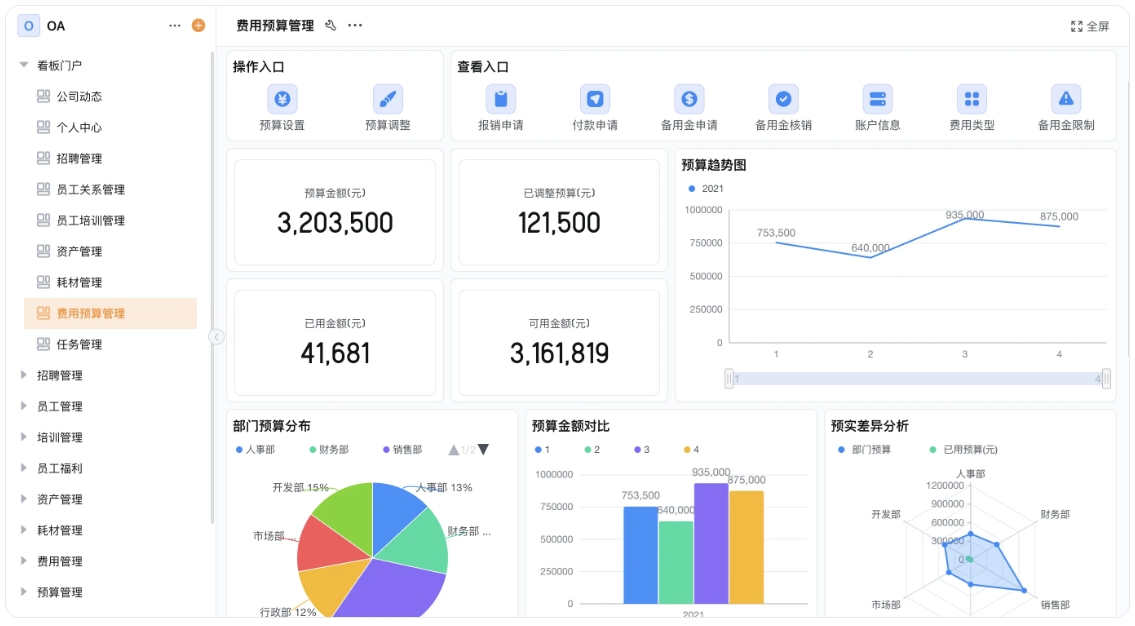

当我们谈论“效率神器”时,很容易陷入功能对比的陷阱,但真正的高效不再是简单地把邮件、文档、聊天整合在一个界面里。今年值得关注的趋势是AI开始从辅助功能转向决策支撑,比如系统能自动分析会议记录并生成待办事项,或是根据项目进度预测风险节点。然而企业选型时常忽略一个细节:工具之间的数据流转效率比工具本身更重要。例如员工在钉钉审批后数据能否实时同步到财务系统?跨平台协作时是否需要反复导入导出?这些隐形时间成本往往比软件价格更影响整体效率。另外2025年的效率工具更强调“场景化智能”,像轻流推出的AI数字员工能自动分配任务、优化排期,而传统软件还停留在手动拖拽甘特图阶段。但企业需警惕“为智能而智能”的噱头——如果AI建议与实际业务逻辑偏差太大,反而会增加员工修正负担。

3、选型避坑指南:为什么说适配性比功能清单更重要

很多决策者容易陷入参数对比的误区,但采购办公软件其实和招聘员工类似,最顶尖的人才如果无法融入团队文化也是徒劳。我曾接触过一家初创公司,盲目选用某国际知名系统,结果因为中外审批习惯差异导致流程反复卡壳。这里隐藏着一个关键问题:系统是否具备学习企业独特基因的能力?比如有些平台预设的审批流必须逐级上报,但互联网公司往往需要跨层级协同;制造业强调流程固化,而创意团队则偏好灵活调整。这些矛盾暴露出选型时除了看功能,更要评估系统的可扩展性和行业适配度。另外数据安全这个老生常谈的话题,在无代码时代有了新含义——当业务人员能自主创建流程时,如何确保敏感权限不会误开放?这类隐患在传统软件中由IT部门把控,但现在需要平台内置更精细的权限引擎。

4、独家视角:未来三年办公软件会如何重构工作逻辑

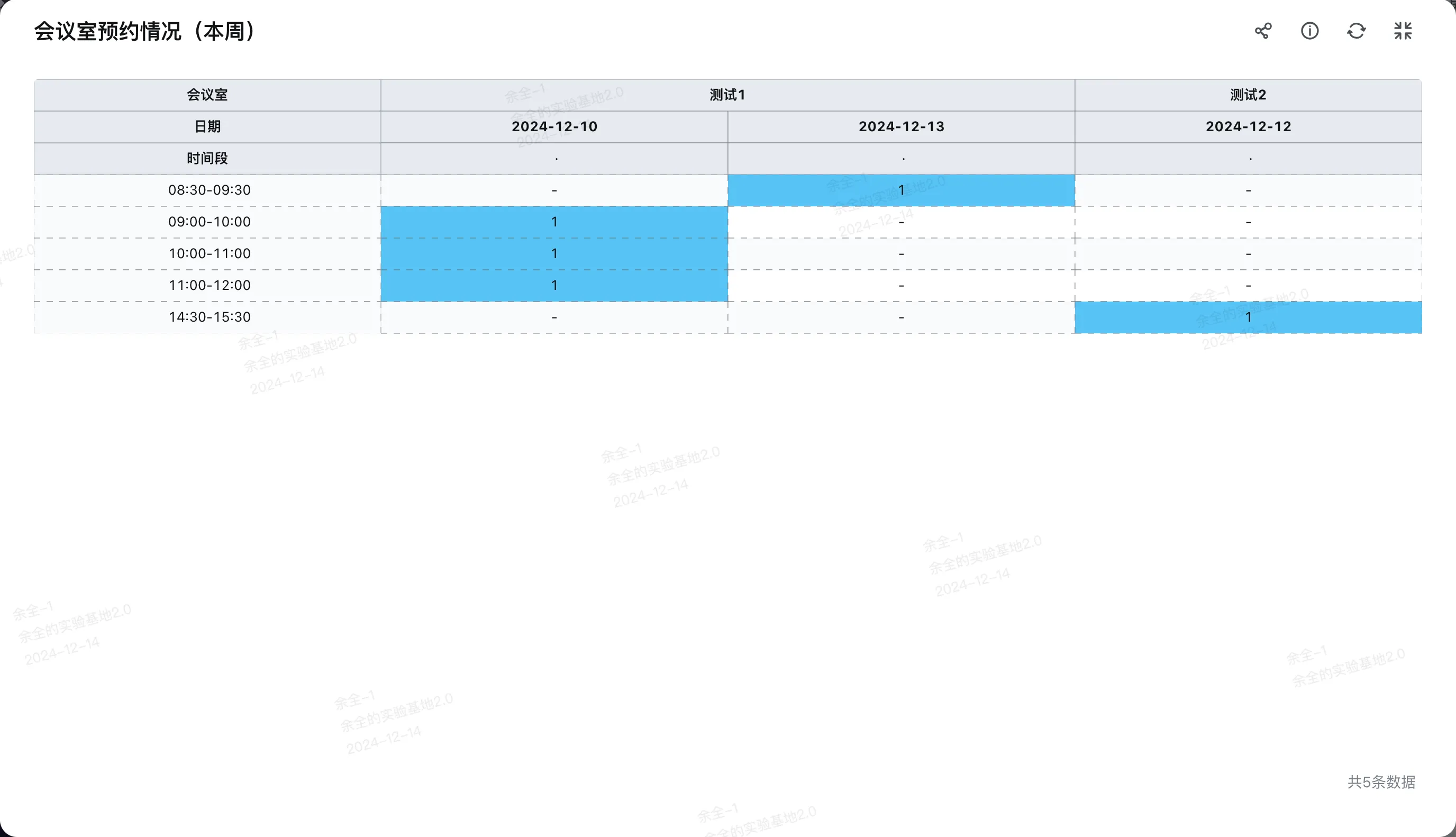

如果我们把视线拉长到三年后,办公软件很可能不再是一个独立“系统”,而是像水电一样融入业务场景的底层能力。比如系统通过分析历史数据自动优化会议室预约规则,或是根据员工工作习惯动态调整任务提醒频率。这种变化对企业提出两个新要求:一是数据沉淀的连续性,碎片化使用工具会导致学习素材不足;二是组织文化必须拥抱透明化,因为智能推荐依赖于行为数据的共享。对于还在观望的中小企业,我的建议是优先选择支持渐进式迭代的平台——先通过无代码搭建核心流程验证效果,再引入AI模块做局部优化。而大型企业则需要警惕路径依赖,过去重金定制的系统可能成为转型包袱。真正的效率革命从来不是工具替换,而是工作逻辑的重构。当员工开始习惯与AI助手共事,当流程优化从IT部门专项变为业务部门日常,办公软件才真正完成了从“工具”到“伙伴”的蜕变。

或许下次选型时,我们该少问一句“它有什么功能”,多问一句“它能否和我们一起成长”。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理