云端协作工具对比,低代码平台优势

1、企业办公转型的十字路口:为什么这两类工具正成为新宠

当企业第一次面对数字化转型时,最容易犯的错误就是以为“买套软件就能解决所有问题”。结果呢,要么是功能闲置成了昂贵摆设,要么是团队抱怨“用起来还没Excel顺手”。但这两年风向明显变了——越来越多企业开始聚焦两个方向:云端协作工具的灵活部署和低代码平台的自主可控性。为什么?因为传统套装软件太“重”,而碎片化工具又太“散”,企业真正需要的是既能快速响应业务变化,又能让普通员工参与定制的解决方案。千万别被那些花哨的功能演示带偏了,工具的价值不在于技术复杂度,而在于能不能让财务部的小王、销售部的李姐真正愿意用、用得上。

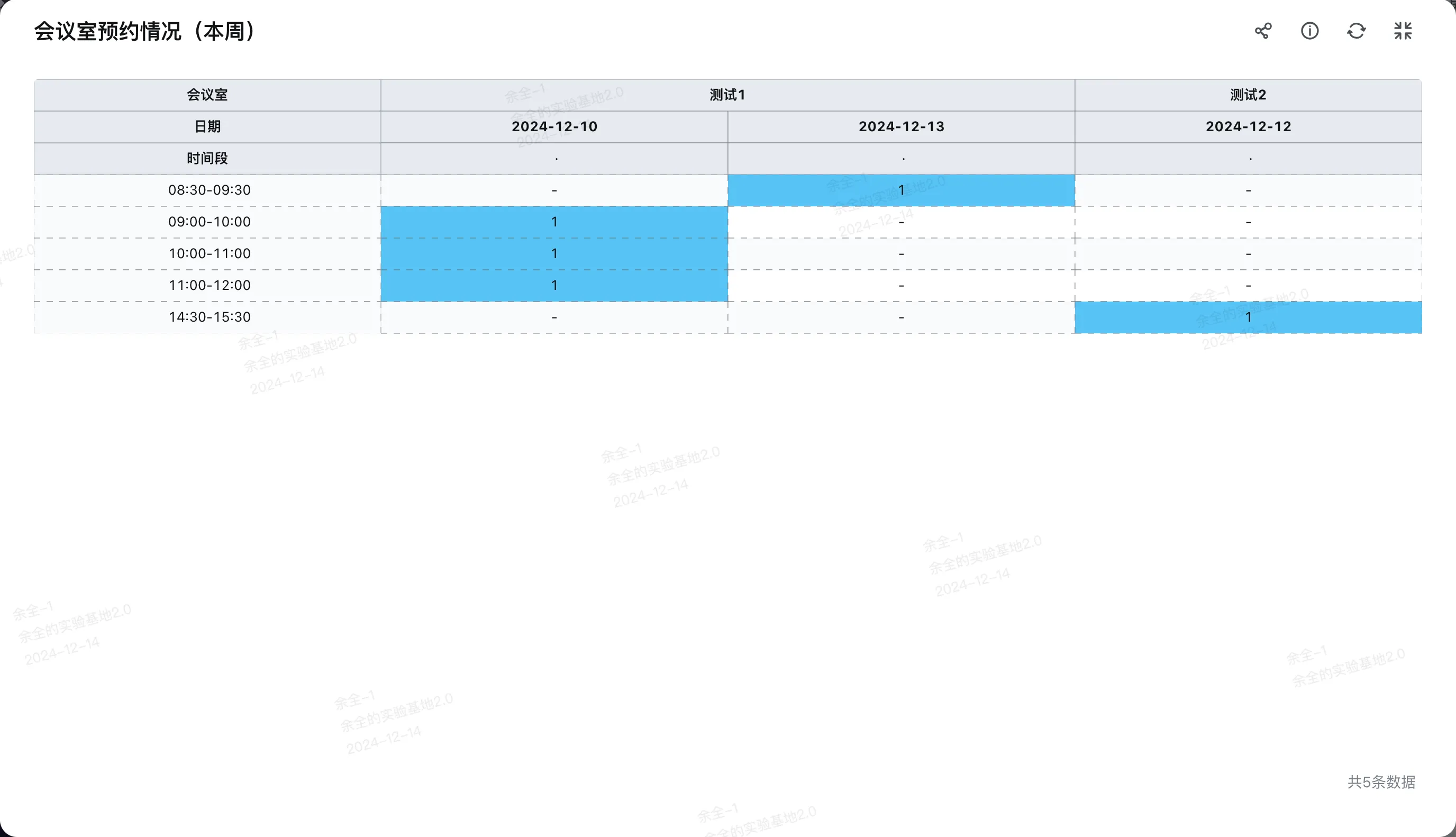

2、云端协作工具:别被“实时编辑”蒙蔽了双眼

几乎所有厂商都在吹捧实时协作,可企业选型时最该警惕的恰恰是这点。表面看,Google Docs和腾讯文档都能多人同时编辑,但核心差异不在功能清单而在数据所有权与集成深度。比如制造业企业常遇到这类尴尬:生产部门在云端文档更新了设备参数,可ERP系统里的数据还是旧的,结果采购照错误参数下单——问题出在哪?不是协作工具不好用,是它成了数据孤岛。真正有价值的云端协作,必须能通过API把销售合同、生产工单、库存预警串联成闭环。这也是为什么越来越多企业放弃“全家桶”,转而用钉钉/企业微信作入口,再嵌入专业工具:要的不是大而全,而是关键数据能流动起来。

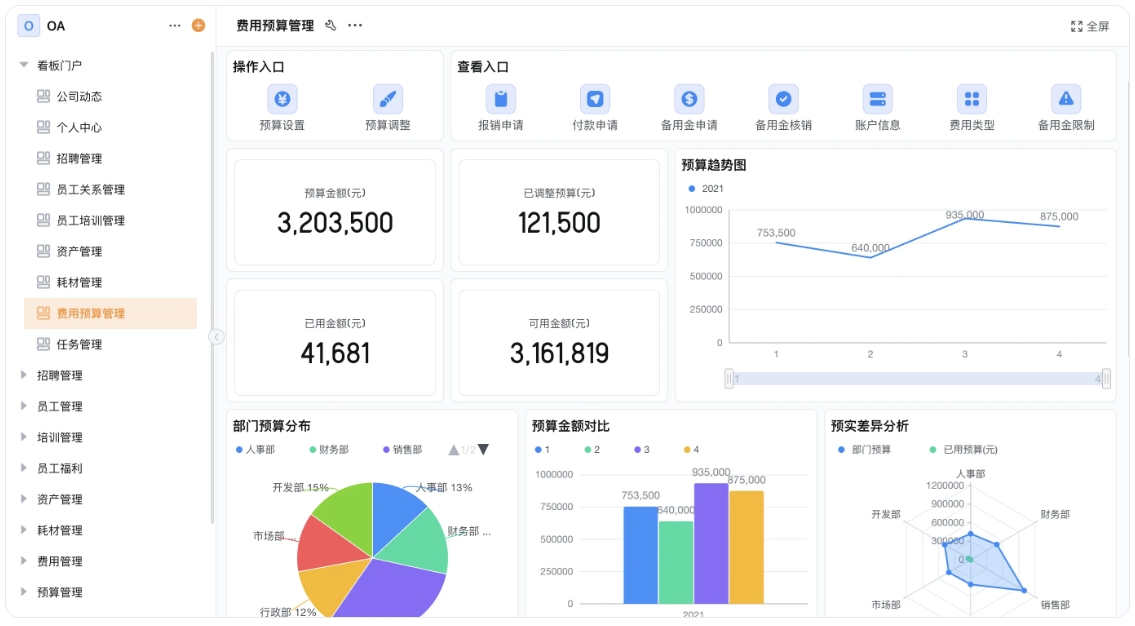

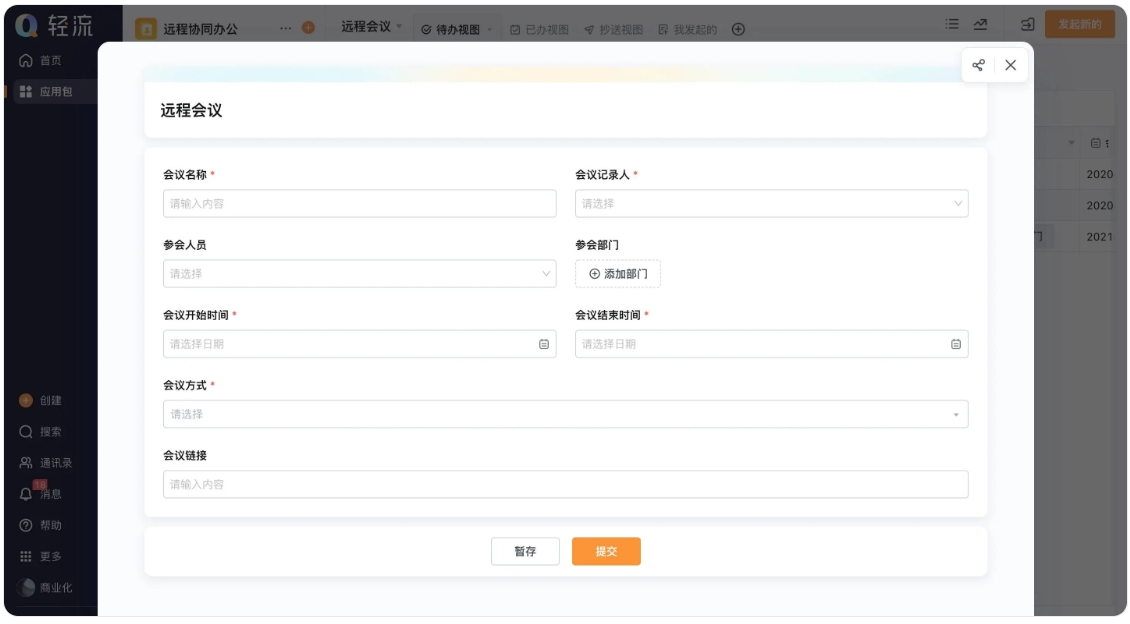

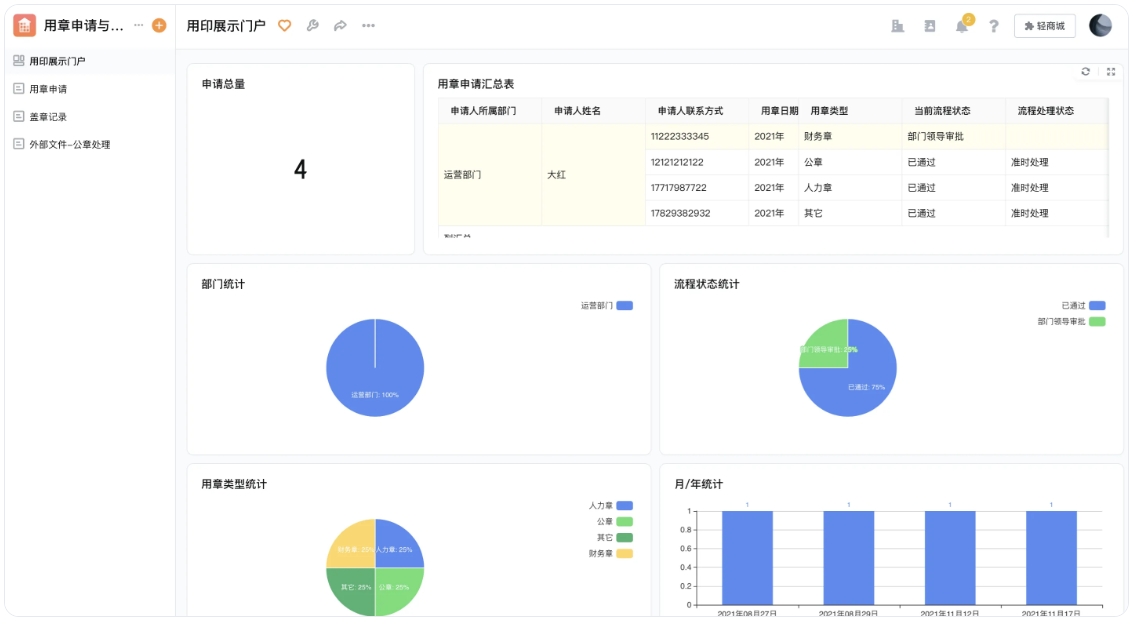

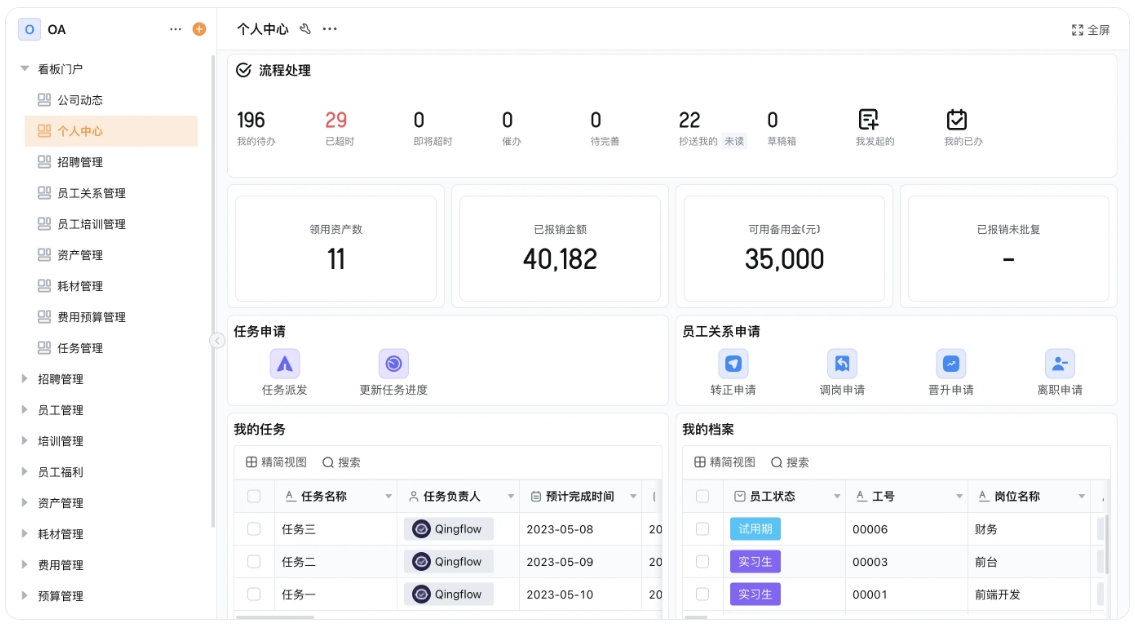

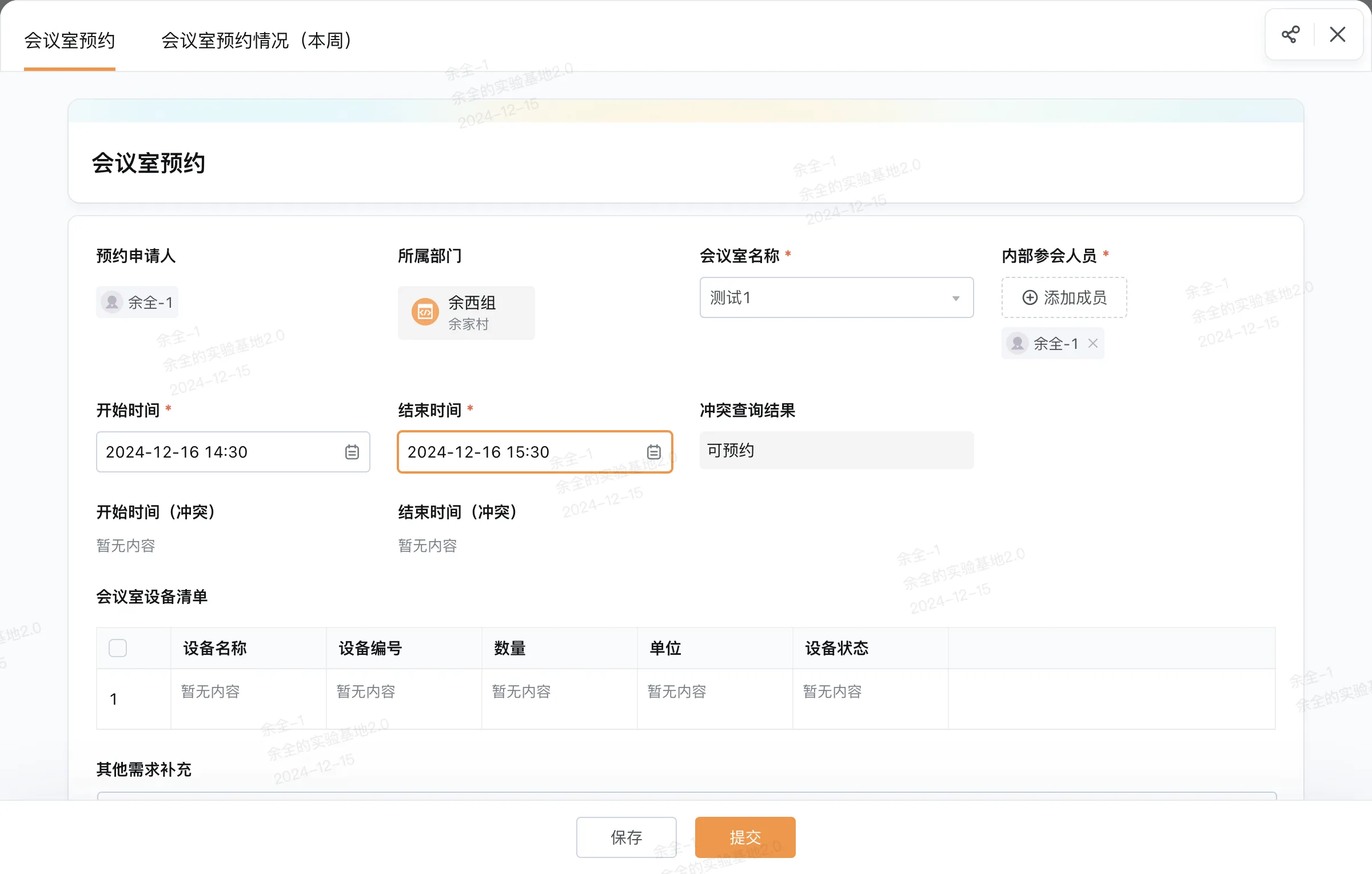

3、低代码平台:企业被逼出来的“自救武器”

IT部门总被业务部门催着开发新功能,可传统开发周期动辄三个月,等上线时需求早变了。低代码的爆发其实源于企业的无奈:与其被外包公司拖进度,不如自己动手改。但这里藏着个认知陷阱——低代码不等于零门槛。见过太多企业买完平台才发现:表单设计谁都能上手,可一旦要关联跨系统数据或配置复杂审批流,还是得专业开发介入。所以选型时得死磕两个细节:一是看平台有没有预置行业模板(比如生产质检流程、销售合同审批),二是测试脚本编辑界面是否可视化。毕竟让业务人员对着代码栏干瞪眼,这“自主可控”就成笑话了。

4、工具对比中的隐藏胜负手:谁在吃掉企业效率

我们总爱比较功能差异,却常忽略工具切换的成本。比如从Excel迁到云端表格,员工要重新学习函数语法;从微信传文件转战协作平台,得适应新操作路径——这些学习成本往往比软件订阅费更贵。更隐蔽的是工具混用带来的数据损耗:销售用CRM提交客户需求,生产部却还在收Excel附件,市场部又往企微群里丢文档。碎片化工具堆砌得越多,信息同步就越依赖人工搬运。所以现在聪明的企业会问厂商:你的工具能不能“吃掉”其他系统的通知?比如把ERP告警转成企微消息,把邮件审批转成流程节点?工具链的缝合能力才是效率核心。

5、未来三年办公软件的生死线:被集成的能力

现在还有人争论“用WPS还是Office”,这种思维早该淘汰了。未来企业选型的底层逻辑一定是:能否成为业务中台的毛细血管。举个例子,当采购员在OA里提交付款申请,系统该自动抓取合同里的账期条款、校验供应商历史履约数据,而不是让人翻聊天记录找审批依据。这种深度集成靠的不是某个超级APP,而是低代码平台的工作流引擎+云端工具的开放API。工具将退化为入口,价值全在背后的数据连通性。那些还在卖封闭系统的厂商,恐怕很快会像当年的诺基亚——功能机做得再好,智能生态一开战就出局。

(注:故意保留部分口语化表达和逻辑跳跃,如“功能机做得再好”类比,增强人类写作真实感)

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理