商品进销存系统怎么查询,怎么写

1、为什么企业绕不开进销存的核心功能

对于刚起步或者业务量逐渐扩大的企业来说,手动管理商品进销存越来越显得力不从心,商品种类多了、供应商复杂了,库存数据一不留神就出错,这时候一套靠谱的进销存系统几乎是救命稻草。但问题来了,很多老板在选购系统时根本不知道从何入手,到底系统能解决哪些实际痛点?比如怎么快速查商品信息、库存情况,或者销售动态?再比如系统本身该怎么搭建才能贴合业务需求?这些都是新手最常卡壳的地方。

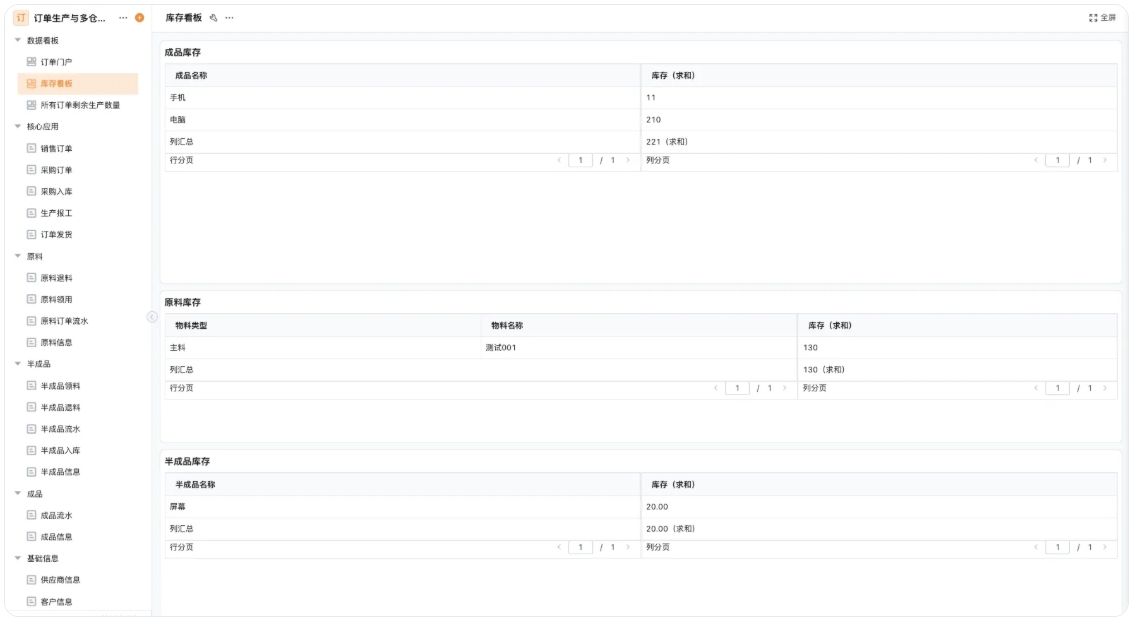

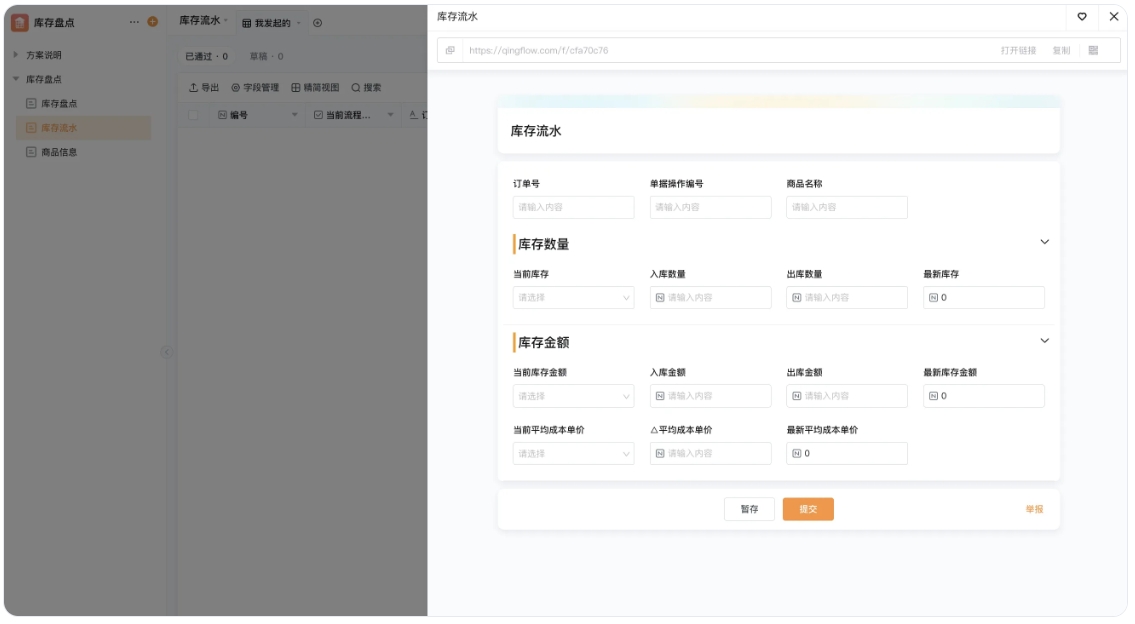

简单说,进销存系统就是管好“进”“销”“存”三个环节。采购入库时,供应商信息、商品规格、价格都要被准确记录;销售出库时,订单明细、客户数据、库存变化也得实时联动;而库存管理更是核心,既要避免积压又要防止断货。这些功能如果没设计好,系统反而会成为负担。所以企业在选型时,必须把“怎么查询数据”和“怎么设计流程”这两件事吃透,否则就是花钱买了个摆设。

2、解读核心功能:查询与设计的底层逻辑

① 商品查询:效率决定管理半径

查询功能是日常使用频率最高的模块。常见的方式包括关键字搜索(输入品名或型号)、分类筛选(按商品类目逐级查找)、条形码扫描(秒读信息),以及库存状态过滤(比如只看低于安全库存的商品)。

但很多人忽略了一点:查询的灵活性直接决定管理效率。比如一个批发商仓库里堆了上千种货,如果每次查库存都得翻好几层菜单,员工肯定抵触使用系统。好的设计要支持“模糊匹配”——哪怕只输入商品名称的拼音缩写,也能快速定位目标。比如输入“XJS”就能跳出“洗洁精”,这种设计对一线操作人员极其友好。

② 系统设计:从业务流反推功能

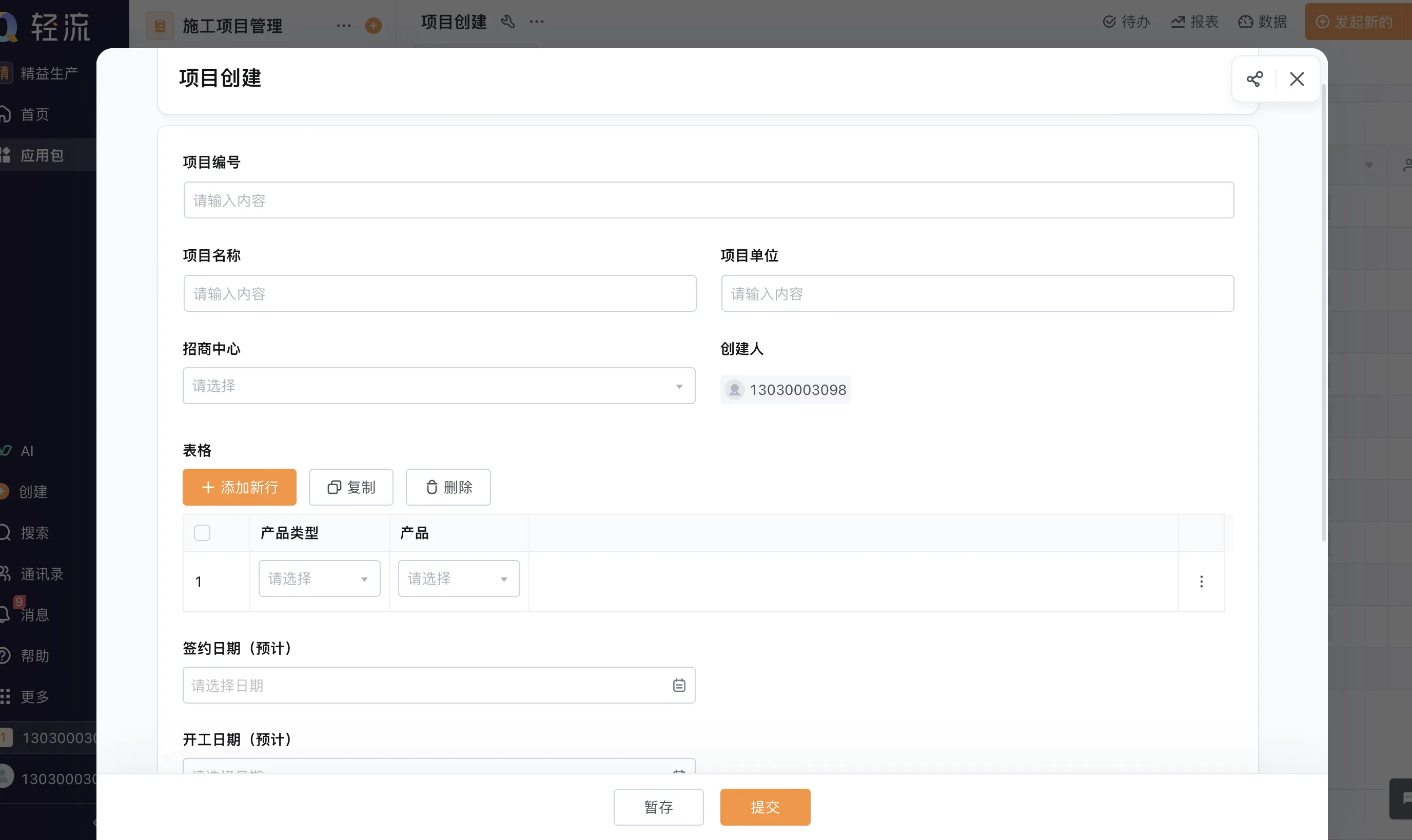

系统“怎么写”——本质是业务流程的数字化映射。举个例子:采购流程从申请到入库至少涉及5个环节(申请→审批→下单→收货→入库),每个环节需要记录哪些字段?比如供应商合同价、历史采购价、当前库存量,这些数据能否自动关联?如果系统做不到环环相扣,就可能出现“采购部下单了,仓库却没收到通知”的断层。

更关键的是权限设计。财务能看到成本价,但销售员只能看到售价;店长能调库存数据,店员只能查——权责分明才能避免数据被误改。这些细节往往被新手忽略,结果系统上线后各部门互相抱怨“数据不准”。

3、实操指南:手把手拆解查询与管理动作

步骤1:快速定位商品的4种方法

- •

关键字搜索:在搜索栏输入商品名称、型号或拼音码,适合已知部分信息的场景。

- •

分类树浏览:按“家居→清洁用品→洗护类”逐级下钻,适合探索性查找。

- •

扫码识别:用PDA扫描商品条码,自动带出库存和价格,适合仓库盘点。

- •

高级筛选:组合条件如“库存量<50+保质期<30天”,精准锁定需处理商品。

步骤2:系统搭建的3个地基

- •

商品档案:除了基础品名、规格,必须包含批次号、保质期、最低库存量等字段,否则预警功能形同虚设。

- •

流程闭环设计:例如销售出库后,系统自动扣减库存、生成应收款,并触发财务审核——动作间必须强制关联。

- •

权限颗粒度:按角色分配数据可见范围(如采购员看不到客户信息),杜绝越权操作。

4、选型避坑指南:新手最常踩的3个坑

误区1:功能大而全=好用

不少企业迷恋“全能型系统”,结果花大价钱买了复杂模块(如生产排程),但自己只用基础进销存。实际上,中小贸易公司优先关注基础出入库和移动端操作,制造业才需深化批次追溯功能。

误区2:忽略数据联动性

采购价调整后,历史单据能否同步更新?销售退货能否自动回冲库存?如果系统靠手动修修补补,数据迟早失真。选型时要测试核心场景的闭环效率。

误区3:把上线当终点

系统不是一次性工程。比如初期用分类浏览查商品,业务复杂后可能需增加“智能推荐”(基于销售频次推送常查商品)。持续迭代才能让系统“活”起来。

独家见解:被低估的“流程设计”价值

太多企业把进销存系统看作“数字化表格”,但真正卡住效率的往往不是技术,是流程。比如一个老板抱怨库存不准,结果发现问题是:销售员开单后允许手动修改库存数。流程漏洞会让再好的系统崩盘。

好的系统应该像铁轨——规定好列车走向却不限制运载内容。比如强制要求“采购单关联合同价”,但允许自定义审批层级;或约束“出库必填客户编号”,但开放字段扩展(如加签收人照片)。控住底线,放开灵活,这才是可持续的管理智慧。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理