食堂库房管理软件,食堂仓库出入库管理软件

食堂库房管理软件和食堂仓库出入库管理软件,这两个词背后代表的其实是企业食堂数字化管理最核心的环节——如何让食材从入库到出库的每一步都清晰可控。很多企业管理者第一次接触这类系统时,总以为它只是个高级记账工具,但真正深入使用后才会发现,它更像是一个串联起采购、仓储、成本核算的神经中枢。尤其对于规模超过百人的企业食堂,手工记录库存不仅耗时耗力,更可怕的是数据滞后带来的食材浪费或临时断供——你可能遇到过晚餐时段突然发现某种蔬菜库存不足,或者月底盘点时发现大量调味品因过期而报废。这类问题背后,往往是因为库存信息没有实现实时同步和预警。而专业的仓库管理软件,正是通过将入库、存储、领用、盘点这些动作数字化,把不可控的损耗变成可预测的管理指标。

1、食堂仓库管理软件到底解决了什么痛点

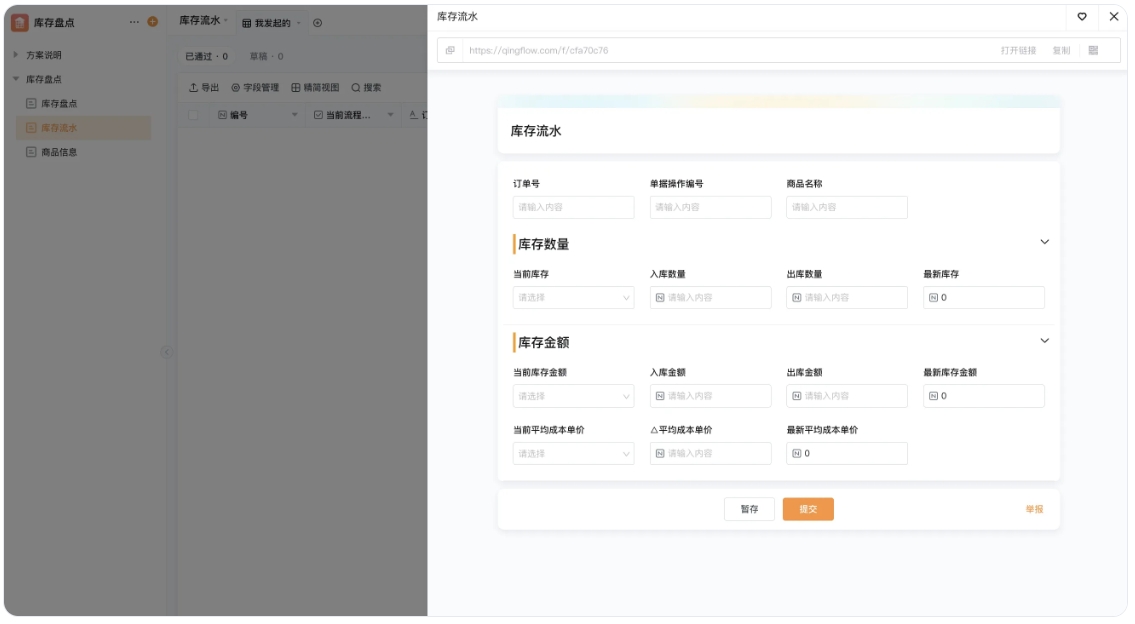

传统食堂仓库管理最典型的场景是:采购员买回食材后,库管员在本子上登记数量,厨师领用时再手动减账。这种模式最大的问题在于数据孤立——采购数据、库存数据、消耗数据分散在不同人手上,导致管理者无法实时掌握整体情况。而软件化的管理首先打破信息孤岛,比如入库时扫描二维码自动更新库存,出库时通过审批流程控制领用量,实时库存看板让管理人员随时了解剩余食材天数。更关键的是,软件通过记录历史数据,能够预测未来消耗趋势。比如夏季绿叶蔬菜消耗量会增加,系统可根据往年同期数据提示采购增量,避免临时补货的被动。

2、选择软件时最容易忽略的隐性需求

很多企业在选型时只关注价格和基础功能,但实际使用中,一些隐性需求才决定软件能否长期用下去。比如权限分级管理功能,食堂涉及采购、财务、厨房等多角色操作,如果所有人都能随意修改数据,风险可想而知。好的软件应该支持按角色设置权限:采购员只能录入入库信息,厨师长只能申请出库,财务仅可查看报表。另一个常被忽视的点是移动端兼容性——库管员可能在冷库门口扫码入库,厨师在灶台旁查询库存,如果软件只能在电脑端操作,实用性大打折扣。此外,软件是否支持食材批次管理也至关重要,特别是对生鲜类食材,系统应能自动标识先进先出顺序,并提前预警临期品。

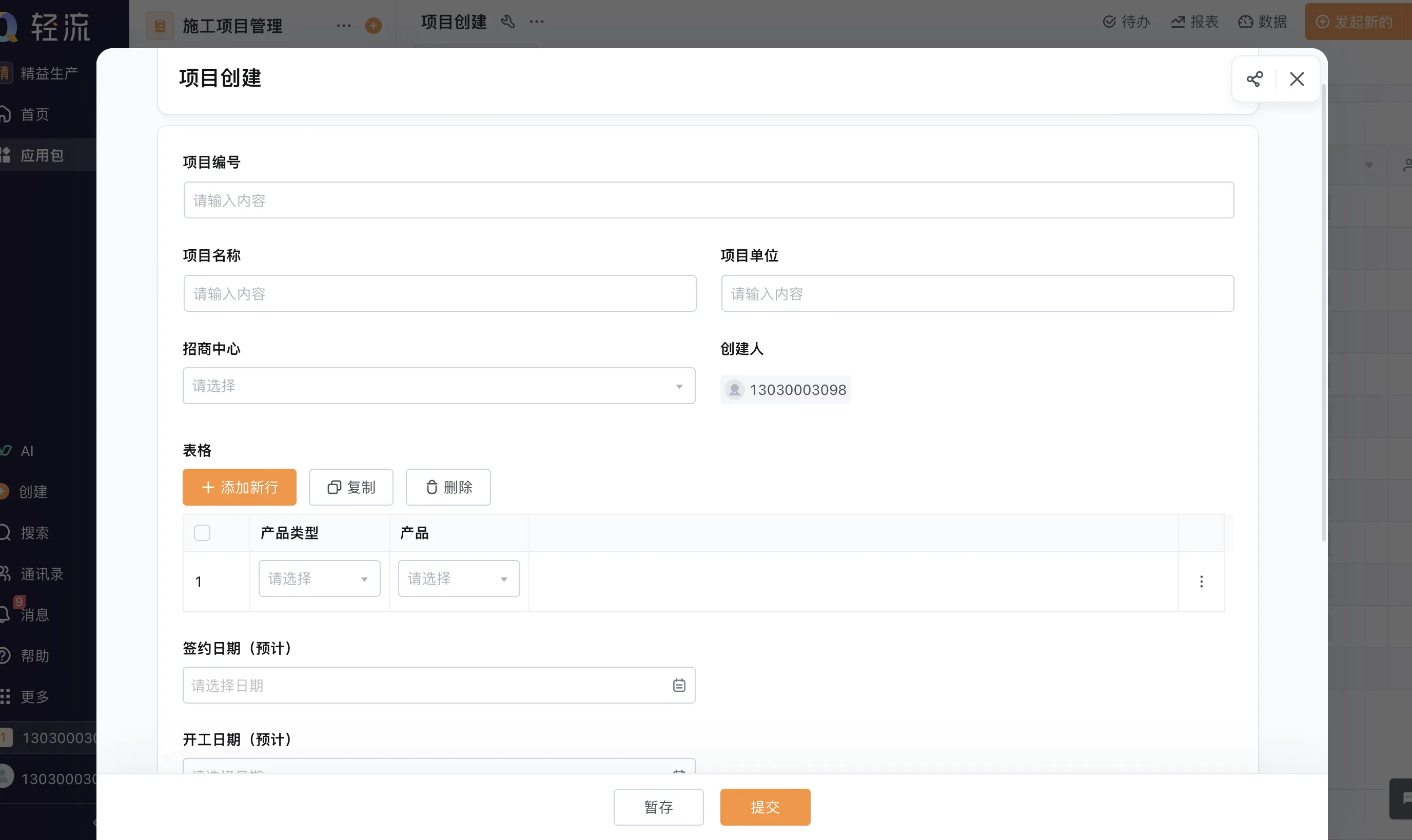

3、入库与出库环节的自动化如何实现

入库环节的自动化不仅限于扫码登记,更体现在数据联动上。当采购员在系统录入采购单后,库管员收货时只需用PDA扫描订单二维码,系统即可自动比对送货数量与订单是否一致,差异部分会高亮提示。而出库环节的自动化则体现在与菜谱计划的关联上——比如周二午餐计划做红烧肉,系统可根据标准菜谱的食材配比,自动生成猪肉、酱油等原料的领用申请单,厨师确认后直接生成出库记录。这种基于计划的出库模式,既能避免随意领用造成的浪费,又能确保每笔出库都有据可查。值得注意的是,部分软件还支持出库审批流,高价值食材如海鲜、进口调料需厨师长审批方可出库,进一步强化内部控制。

4、软件实施过程中那些“人性化”的挑战

技术再先进的软件,如果员工抵触使用,最终也会沦为摆设。在实施阶段,最大的挑战往往不是技术问题,而是操作习惯的转变。比如老库管员可能更信任纸质单据,对扫码入库持怀疑态度。这时强行推行反而适得其反,更好的方式是保留一段时间的纸质+系统双轨运行,让员工亲身感受系统自动生成报表的便捷。另一个常见问题是数据初始化——过去三年的手工账是否要全部录入系统?其实不必,建议只录入当前库存和近期高频数据,历史数据仅作备份参考。此外,软件供应商的响应速度也考验着合作可持续性,比如系统遇到异常时能否提供远程即时支持,而不是让食堂停摆等待上门服务。

5、为什么说仓库软件最终指向成本控制

食堂成本中食材占比通常超过60%,但很多人只关注采购价格,却忽略了隐形成本——比如因库存不准导致的重复采购、因过期造成的浪费、因领用量不清晰带来的损耗。软件的价值在于让这些隐性成本显性化。通过库存周转率分析,系统能提示哪些食材积压超过安全周期;通过菜品成本反推,可发现某些菜肴的实际原料成本高于定价。更深入的应用是,软件可结合每日就餐人数,动态调整采购计划,避免人多时缺货、人少时积压的尴尬。值得注意的是,成本控制不是一味压减开支,而是通过数据找到最优平衡点,比如冷冻食材在旺季前低价囤货的决策,就需要软件提供的历史价格波动曲线作支撑。

当企业真正把仓库管理软件用透之后,会发现它带来的不仅是效率提升,更是一种管理思维的转变——从依赖个人经验到信任数据驱动。当然,再好的系统也需要匹配食堂的实际流程,比如集中供餐与分时段供餐的模式下,软件的参数设置必然不同。最怕的是把软件当成万能药,指望它自动解决所有问题,其实它只是把管理逻辑具象化的工具,背后的规则仍需人来制定和优化。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理