行政固定资产管理流程,资产清查盘点指南

行政固定资产管理对于许多单位来说,就像一本难啃的账本——明明知道它重要,却总在实操中陷入“账实不符”“盘点混乱”的泥潭,尤其当资产数量多、流转频繁时,手工记账或零散的Excel表格根本扛不住管理压力,而所谓的管理流程往往被简化成“买来登记、坏了报销、丢了认亏”的粗放模式,但你真的思考过为什么有些单位能精准掌握每张桌子的去向、每台设备的寿命吗。其实核心差距不在于制度多严格,而在于是否将管理流程视为动态闭环,比如从采购前的预算匹配到报废后的残值回收,每个环节的疏漏都会放大资产流失风险,而清查盘点更不是年终突击任务,它应该是检验流程健康度的“体温计”。

1、行政固定资产管理流程的核心环节

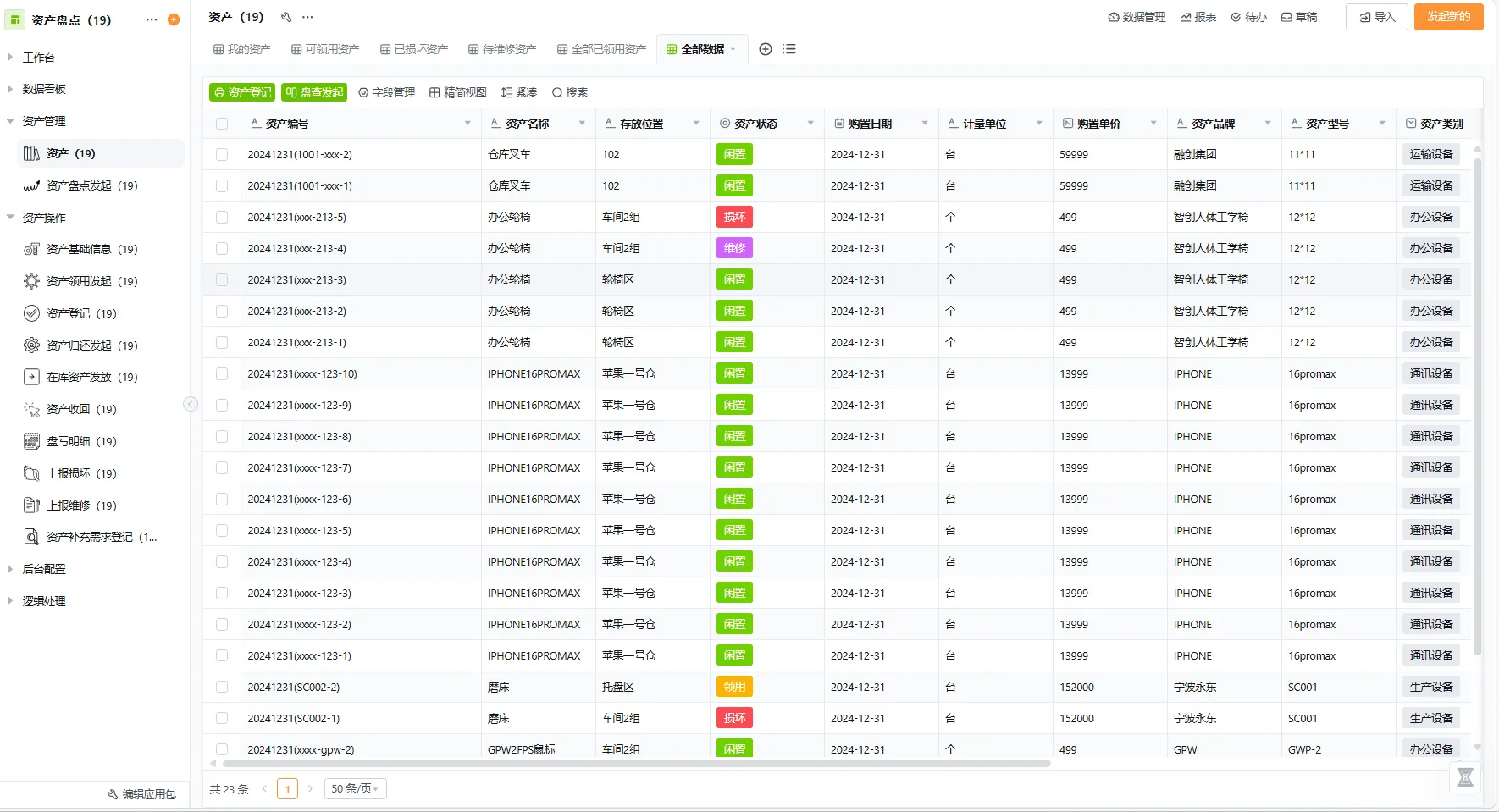

行政固定资产管理流程绝非简单的“买入-记账-报废”线性操作,而是一个覆盖资产全生命周期的环形系统,它的起点甚至早于采购决策。首先需要明确资产配置标准,比如单位价值在1000元以上或专用设备1500元以上必须纳入管理,但大批同类物资即使单价不足标准也需按固定资产核算,这一步很多单位会忽略“批量物资”的界定,导致大量桌椅、存储设备沦为账外资产。采购环节需严格匹配预算与需求,避免重复购置或超标配置,例如通用办公设备如台式计算机需按编制人数合理设限,涉密单位与非涉密单位的配置数量差异直接影响了采购计划的制定。资产入库时不仅要登记价值信息,还需绑定使用部门、责任人甚至存放地点,而领用、调拨、维修等变动必须同步更新台账——许多账实不符的根源正是信息更新滞后,比如员工离职时未及时回收资产,或跨部门调拨仅口头通知未走流程。

2、资产清查盘点的实际操作难点

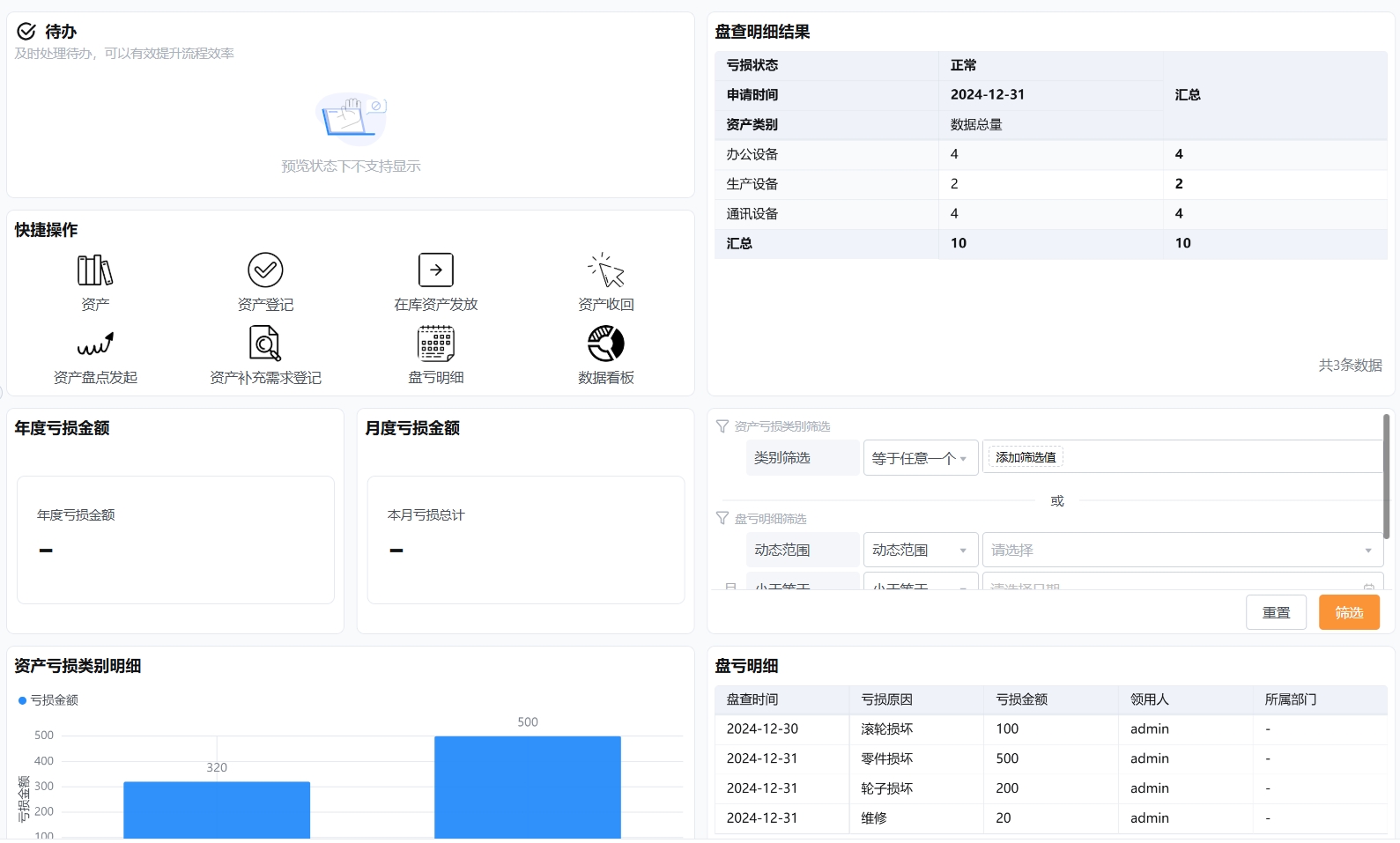

清查盘点之所以成为管理痛点,是因为它暴露了日常流程的所有漏洞,理想的盘点应做到“账、卡、物”三统一,但现实中盘点人员常面临设备分散、标签脱落、数据不同步等挑战。传统手工盘点效率低下,比如一名员工一天可能仅能核对200项资产,而引入条码或RFID技术后可实现秒级批量识别,但技术应用需成本平衡——RFID标签单价较高,适合资产数量大、流动性强的单位,而二维码方案更适配预算有限的小规模场景。盘点频率至少每年一次,但高价值或易流失资产应增加抽查次数,盘点结果需区分盘盈盘亏:盘盈资产要追溯来源并补登台账,盘亏则需追究责任,例如因管理失职造成的损失要求责任人赔偿。盘点数据必须反向优化管理流程,比如发现某类设备维修率异常升高,则应触发采购评估或维护策略调整。

3、流程与盘点的协同如何避免“两张皮”

管理流程与清查盘点若脱节,就会导致“平时不管、期末乱补”的恶性循环,二者的协同关键在于将盘点结果转化为流程优化指令。例如盘点中发现大量闲置资产,应反馈至采购环节,未来优先调拨而非新购;资产报废条件如“使用年限超标或维修成本过高”需与盘点数据联动,避免超期设备带病运行。许多单位将盘点和流程交给不同部门负责,财务管账、后勤管物,信息互通依赖人工传递,这种割裂易造成数据滞后,建议通过数字化系统实现动态联动,比如资产状态变更时自动触发盘点任务。

4、个人观点:管理效能的核心是“责任细胞化”

我认为行政固定资产管理的高效性,不取决于制度条款的复杂度,而在于能否将责任分解到最小单元——即“每个资产都有监护人”,使用部门负责人应是资产安全第一责任人,员工岗位变动时资产交接必须像工作交接一样正式。此外流程设计应避免唯技术论,再先进的系统若缺乏员工认同感,也会因敷衍录入而失效,举例来说,让使用部门参与盘点计划制定,而非被动执行,能显著提升数据准确性,因为资产流动性只有日常使用者最清楚。

5、入门者实操建议:从混乱到有序的过渡路径

如果你刚接手固定资产管理,切勿急于求成,先做三件事:第一彻底清查现有资产,哪怕从Excel手工建账,也要记录资产编号、位置、状态等基础信息;第二优先固化关键流程,如采购审批、领用登记、报废评估,确保每个环节有记录可溯;第三选择轻量级工具试点,比如支持移动盘点的云系统,逐步替代纸质台账。过程中重点关注高频问题资产,如笔记本电脑、投影仪等易流动设备,将其作为管理成效的试金石,同时定期复盘流程漏洞,比如标签粘贴不规范导致扫码失败,需及时优化操作规范。

固定资产管理的本质不是管物而是管事,让资产在需要时能被找到、在闲置时能被利用、在报废时能有所归,这种秩序感需要流程与盘点相互咬合才能实现,而当你发现一次盘点时间从三天缩短到三小时,账实差异率从10%降至1%以下时,那种掌控感才是管理真正的价值。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理