资产动态化精细管理,资产配置标准与预算审核

1、当资产活起来:动态化管理的真实意义

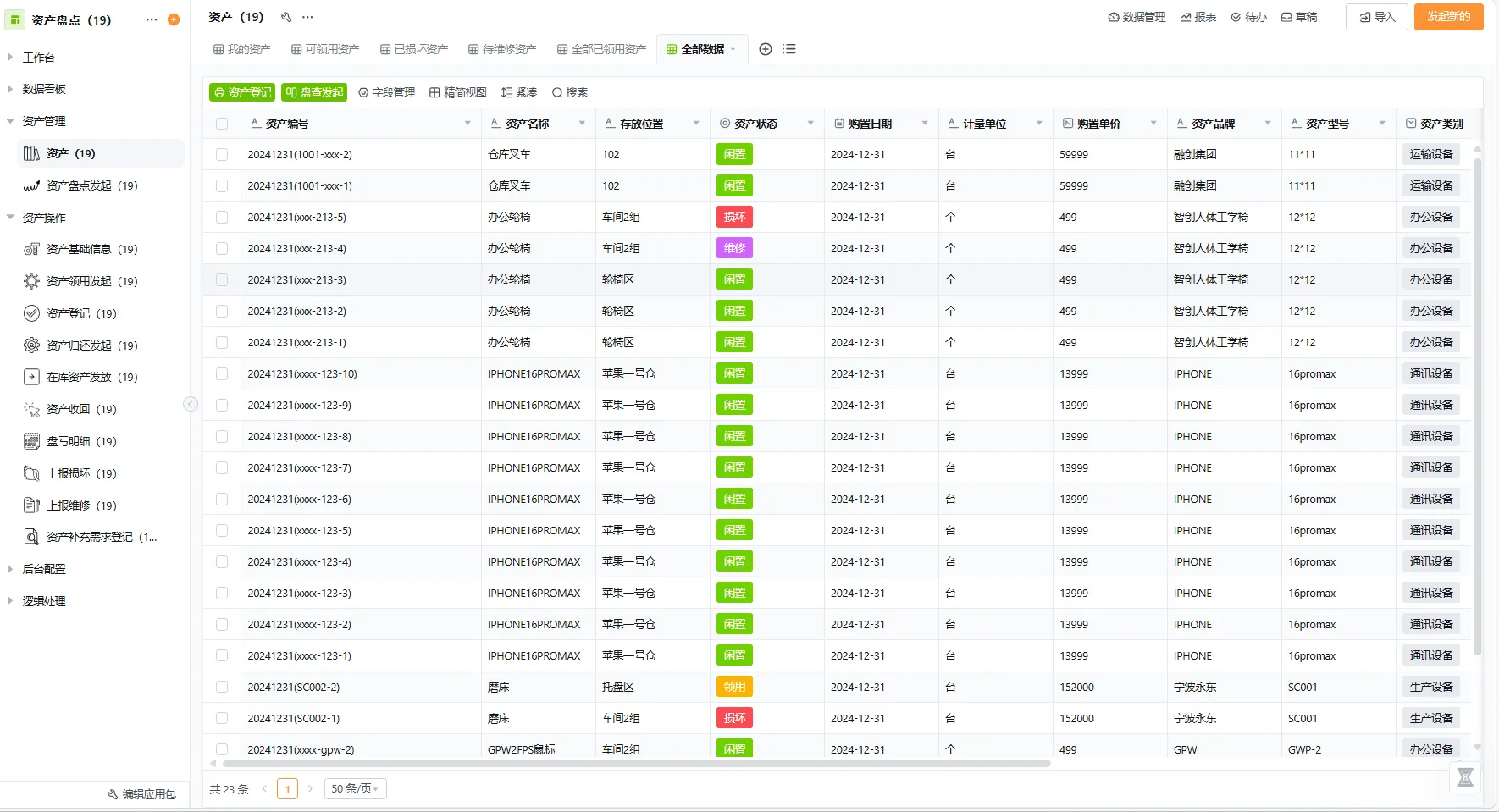

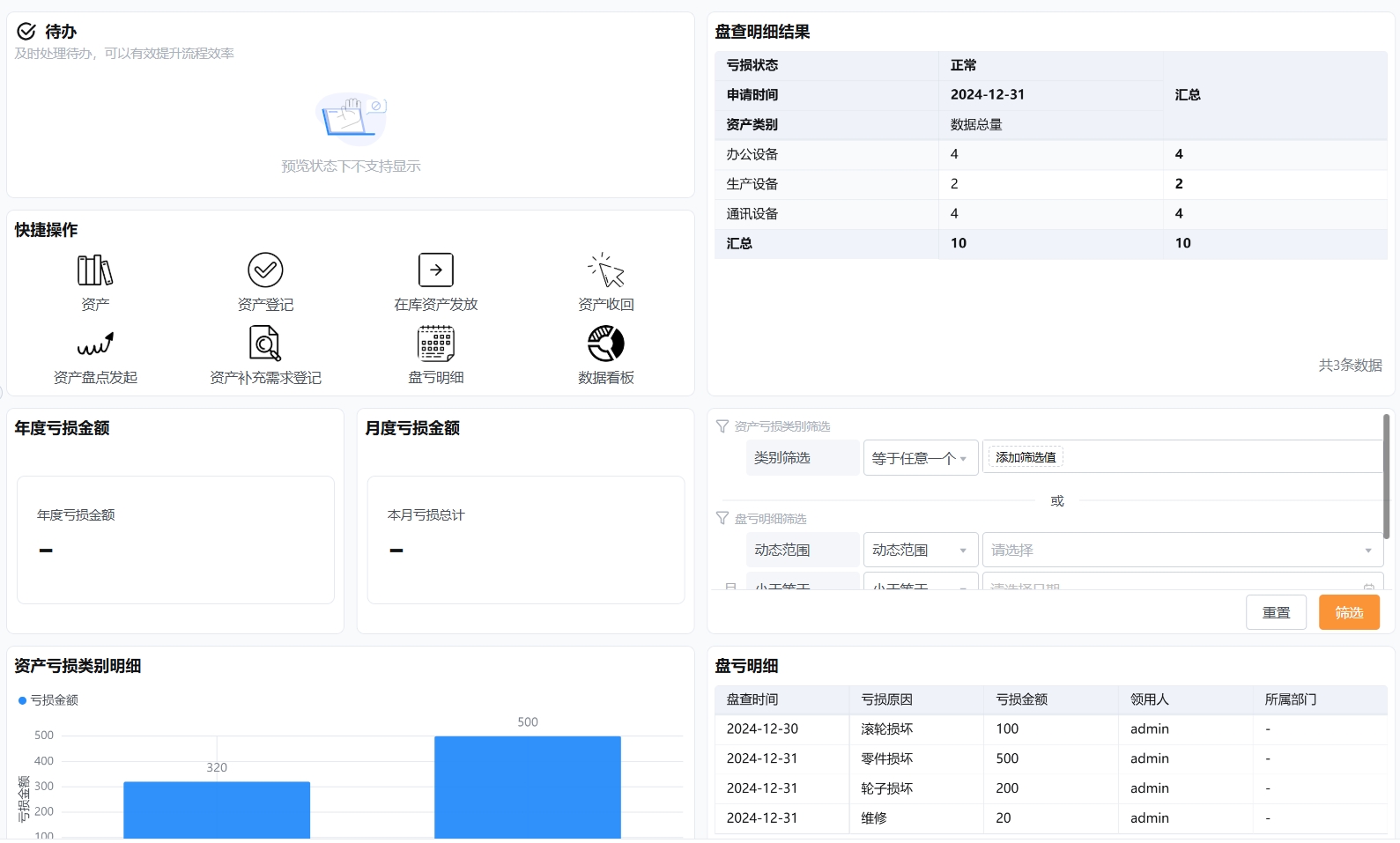

行政事业单位的资产管理长期被诟病为“账实不符”的重灾区,许多单位依赖手工台账或孤立软件,导致设备闲置、重复采购现象频发,而动态化精细管理的核心在于让资产数据流动起来——它不仅仅是技术升级,更是管理逻辑的重构。传统模式中资产从采购到报废的信息链是断裂的,比如一台投影仪被A部门闲置半年,B部门却因不知情而重新申购,这种资源错配源于数据滞后。动态化管理通过赋予每个资产唯一标识码(如二维码或RFID标签),将实物与数据绑定,使资产位置、状态、使用率等指标实时可见。系统自动捕捉资产流动轨迹,例如调拨时扫码即更新归属部门,盘点时手持终端批量读取数据,误差率能从传统手工记录的30%降至5%以内。尤其对于跨区域管理的单位,云计算架构让省级财政部门能直接监控市县单位的资产变动,避免“信息孤岛”。但实现这一目标需克服惯性——许多管理者认为资产管得“严”就是管得好,实则过度控制反而加剧流程僵化,动态化的精髓在于用数据透明度替代审批冗余,让资产在合规框架内自主优化配置。

2、预算审核:为什么资产配置需要硬标准?

资产配置与预算审核的脱节是资源浪费的根源之一。常见场景是:部门预算会议中,财务人员根据历史支出框定采购金额,却无法核实现有资产是否已饱和。而科学的配置标准应像一把尺子,量出需求的合理性——例如人均办公设备面积、专用仪器使用年限等指标,成为预算编制的客观依据。预算审核环节嵌入资产存量分析后,系统会自动比对同类单位配置水平,若某部门申请购入20台电脑,但数据显示其设备闲置率已达40%,审批流程将触发预警,要求说明必要性。这种机制不仅遏制“贪大求全”的采购冲动,更推动资源向高绩效部门倾斜。值得注意的是,标准需避免“一刀切”,比如科研单位与行政窗口的资产使用强度差异巨大,柔性指标比固定阈值更实用。个人观点在于,预算审核不应是财务部门的独角戏,而需资产管理员、业务负责人共同参与,通过多轮磋商将抽象数字转化为可执行的配置方案。

3、技术如何赋能:从静态报表到智能预警

许多单位抱怨信息系统成了“高级记账本”,问题出在设计逻辑上——早期系统侧重数据录入而非决策支持。新一代平台则通过三层架构实现跃迁:前端操作界面简化到扫码即可完成登记;中台业务逻辑层内置风险模型,如资产折旧率异常、维修频次超标时自动标记;后端数据层融合预算、决算等财政系统,形成闭环。以预警功能为例,当某车辆行驶里程骤降或某设备连续三个月未使用,系统会推送闲置提醒,并建议调拨或共享方案。这种智能化并非依赖复杂算法,而是基于规则库的模式匹配,比如设定“同类资产人均保有量超出基准值15%即触发审计”,让管理从被动响应转向主动干预。但技术落地常遇阻力:员工抵触扫码操作、历史数据迁移成本高。因此,系统设计需兼顾渐进性——初期重点打造易用功能(如移动端盘点),待习惯养成后再深化分析模块。

4、人的因素:制度设计比技术更重要

再先进的系统若脱离制度保障,终将沦为摆设。资产动态化与预算审核的协同,本质是权责再分配。例如,某单位引入动态管理系统后仍出现账实偏差,根源在于未明确盘点责任——财务科认为使用部门应上报变动,使用部门却以为财务科全权负责。必须将资产保管责任嵌入岗位职责说明书,并与绩效考核挂钩。另一个关键点是培养复合型人才:资产管理员需同时懂财务、物流及IT知识,才能准确解读数据趋势。实践中,可设立“资产管理员认证机制”,通过培训考核者授予审批权限,形成专业梯队。值得注意的是,制度设计应避免“唯流程论”,比如频繁的跨部门审批会拖慢应急采购,需设置绿色通道机制,在控风险与保效率间找到平衡。

5、未来展望:资产管理的价值重构

资产管理未来将超越成本控制范畴,成为组织战略的支撑点。一方面,资产全生命周期数据可用于预测性维护——如通过分析空调主机维修记录,提前规划更换周期,避免突发故障影响公共服务。另一方面,资产共享平台可能兴起,相邻单位可在线预约闲置设备,类似“资产银行”,最大化利用率。独到见解是,资产管理系统应主动拥抱可持续发展理念,例如引入“碳足迹追踪”模块,计算设备能耗与淘汰处置的环保成本,这不仅是社会责任,更为争取绿色预算提供依据。当资产数据与业务成果关联分析(如每台医疗设备对应诊疗人次效益),管理行为自然导向价值创造,而非简单的管物。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理