财务数据采集与整合方法,财务预警机制设计步骤

谈到企业财务管理系统很多管理者第一反应是“记账工具”,但这种想法恰恰忽略了现代财务系统的核心价值——它更像企业经营的神经系统,每一笔数据流动都牵动着决策的敏感度。尤其对刚接触这类系统的企业而言,如何从海量业务中抓取有效财务数据,并把它转化为风险预警信号,成了管理升级的关键门槛。现实中不少企业还在用Excel手工汇总报表,财务人员耗费数天时间核对数据,等报告出来业务窗口期早已错过。更棘手的是,分散在销售、仓储、采购环节的数据就像拼图碎片,若不通过系统化整合,根本看不出资金流异常或成本超支的苗头。而一套成熟的实时财务系统,正是通过数据自动采集和智能预警逻辑,把事后补救变成事前干预,这才是它真正颠覆传统管理模式的发力点。

1、数据采集:财务管理的“血液系统”

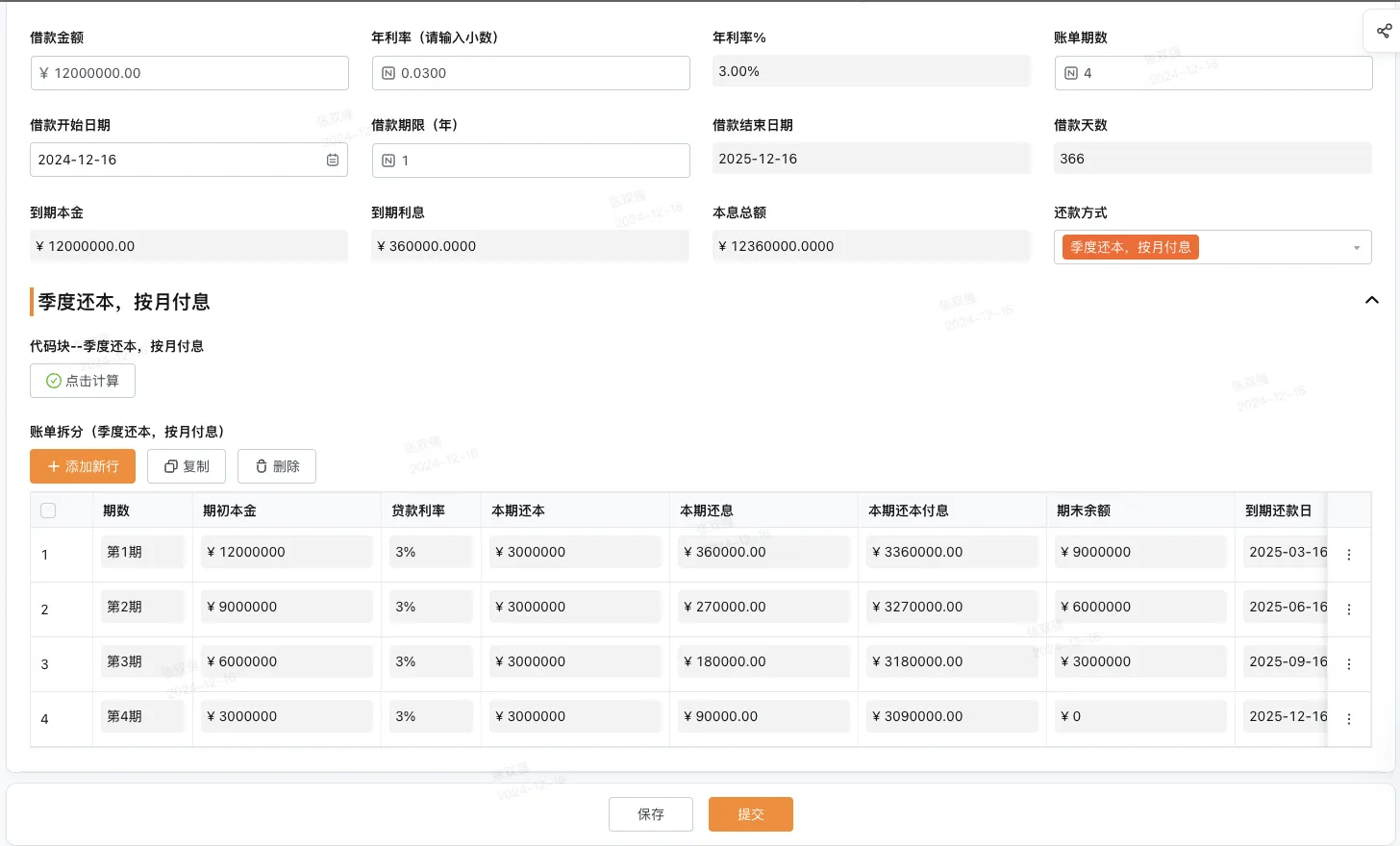

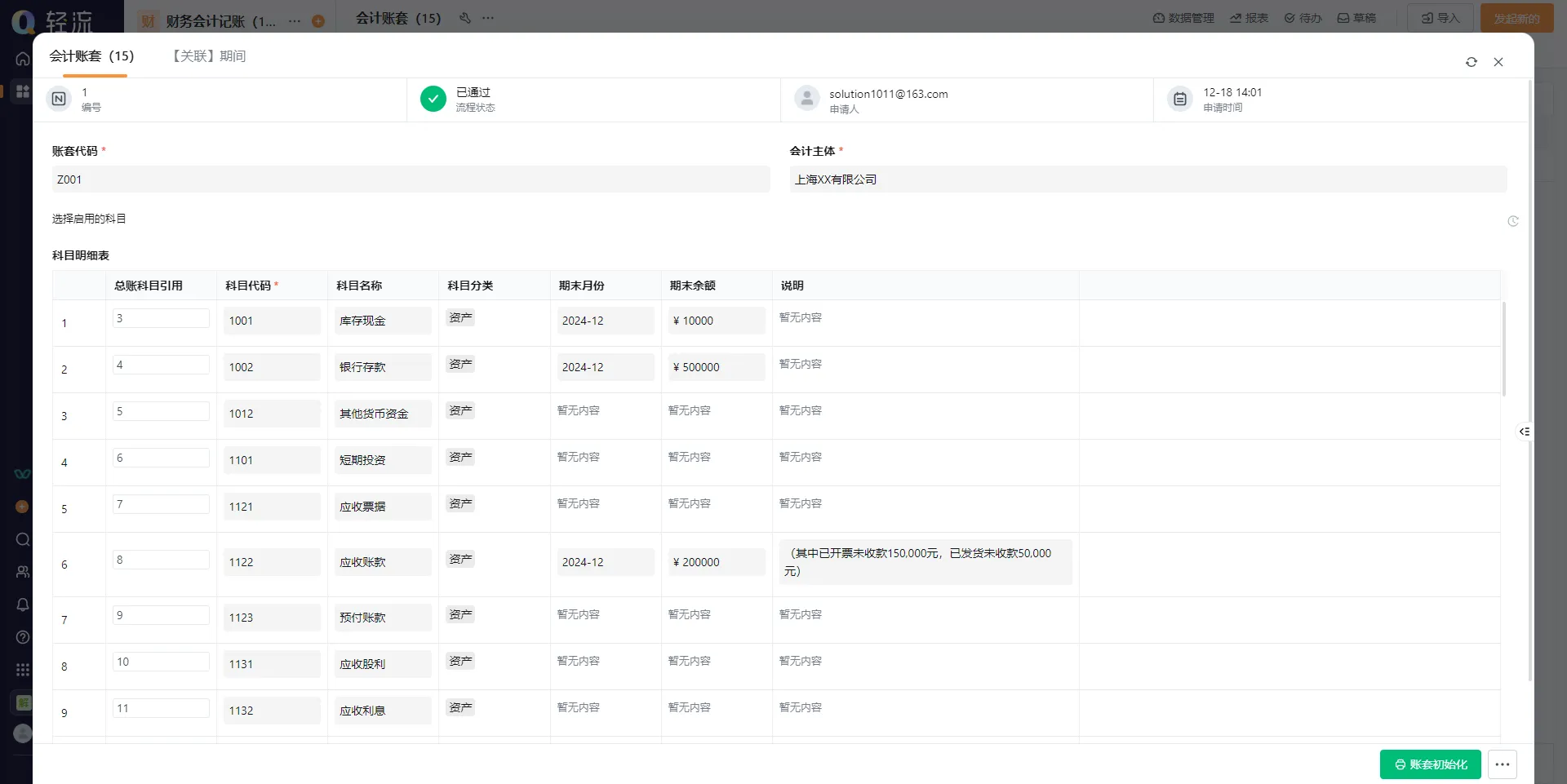

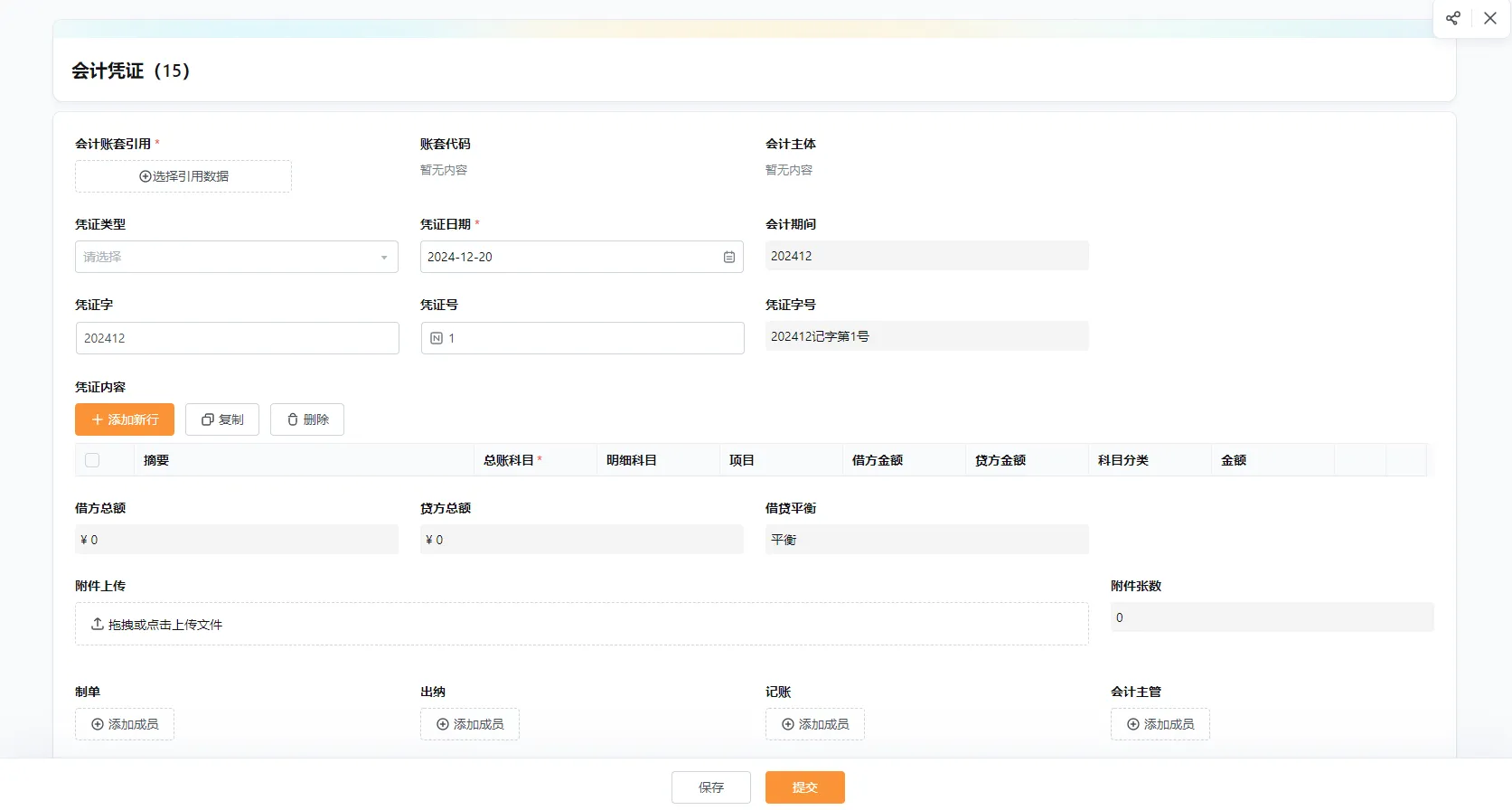

数据采集看似是技术环节,实则决定了财务分析的生死线。为什么很多企业上了系统还是效果不佳?问题往往出在数据源头——业务部门用A格式录入销售数据,仓库用B系统登记库存,财务软件又需要C模板导入。这种割裂导致财务人员不得不当“数据搬运工”,反而增加了出错概率。理想的采集机制应当像毛细血管一样渗透到每个业务环节:从客户下单时的在线支付、仓库发货时的库存扣减,到供应商发票的自动识别,所有动作都能实时生成结构化数据。这里有个常见误区:企业总想一步到位采集“全量数据”,结果因流程复杂而流产。更聪明的做法是分阶段聚焦关键数据流,比如先抓取应收账款和应付账款这两条主线,确保资金流清晰后再扩展至成本分摊等复杂维度。值得注意的是,数据质量比数据量更重要。一套设计良好的系统会在采集环节设置校验规则,比如重复交易预警、异常金额阈值提示,从源头杜绝“垃圾进垃圾出”的尴尬。

2、预警机制:财务健康的“免疫系统”

财务预警不是简单设个数值报警,而是基于业务逻辑的风险推演。比如一家零售企业,如果只监控“现金流余额”而忽略“库存周转率”,可能直到爆仓才发觉资金被囤货压垮。有效的预警机制需要回答三个问题:何时触发?依据什么指标?采取什么行动?举个例子,餐饮企业可以设置“食材成本占比波动预警”,当某菜品成本率连续三天超过历史均值15%,系统就自动推送提示给厨师长和财务总监。这种预警结合了财务数据与业务特性,比单纯“成本超标”更有指导意义。另一个容易被忽视的维度是预警的层级性。初级预警可能只需发送邮件提醒,中级预警要求部门负责人确认处理方案,而高级预警(如资金链断裂风险)则需直接触发应急预案会议。这种分级管理既能避免“狼来了”式的疲劳轰炸,又能确保重大风险不被淹没在琐碎警报中。毕竟预警的终极目标不是增加工作量,而是让团队养成用数据驱动决策的肌肉记忆。

3、系统落地的隐形挑战:人与流程的磨合

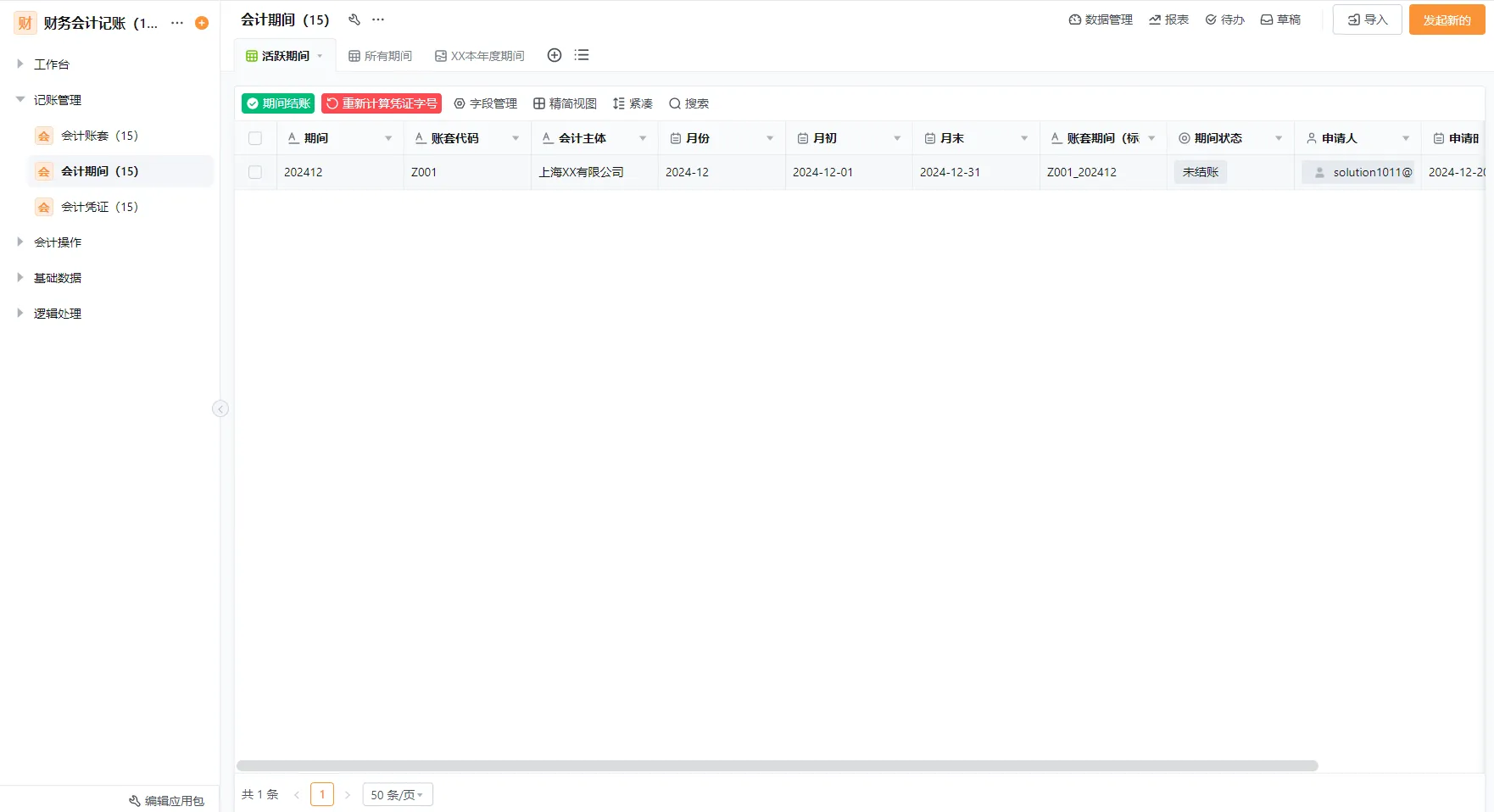

技术再先进的系统,如果脱离人员操作习惯和业务流程重塑,最终只会沦为昂贵摆设。许多企业采购时只关注功能列表,却忽略了内部适配成本。比如财务预警规则需要业务部门配合执行,但如果销售团队认为“退款率预警”是在给自己业绩抹黑,就可能消极应对。解决这类问题不能靠行政命令,而要通过协同设计让业务方参与规则制定——比如把预警指标与销售奖金计算关联,让数据价值肉眼可见。另一个关键点是系统灵活性。标准化的财务软件往往无法匹配企业独特的工作流,比如连锁酒店需要针对分店店长的审批流程,而制造业更关注车间成本实时归集。此时可配置性比功能丰富性更重要,好的系统应该像乐高积木,允许企业根据发展阶段搭建个性化方案。毕竟财务管理没有放之四海而皆准的模板,只有与业务共鸣的系统才能持续运转。

4、未来演进:从“监控”到“自愈”的跨越

当前系统大多停留在“发现问题”阶段,而下一代财务管理的竞争焦点在于“自动解决问题”。比如当系统检测到某供应商账期缩短时,能否自动调拨备用金并生成议价策略?这种闭环管理正在成为现实。随着AI技术渗透,系统不仅能预警异常,还能通过历史数据模拟干预效果——比如测试放宽客户账期对现金流的影响,从而给出风险可控的最优解。更值得期待的是区块链技术的应用。通过智能合约实现自动对账与支付,财务人员的工作重心将从核算转向分析。这意味着未来财务系统的价值不再取决于报表生成速度,而在于它能否成为企业的“决策参谋”,甚至主动挖掘新的利润增长点。这种转变对管理者提出新要求:既要懂财务逻辑,又要理解数据算法,才能驾驭越来越智能的财务生态。

财务管理的数字化不是简单工具替换,而是一场涉及流程、人员、文化的深度变革。那些成功转型的企业往往早就不把系统视作“成本中心”,而是把它作为优化商业模式的杠杆。当数据流动与业务流动同频共振时,财务部门就能从后台走向前台,真正参与企业价值创造。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理