采购管理与库存控制优化,财务核算与进销存集成

作为企业管理者你可能经常被“进销存财务系统”这个词包围,但真正理解它如何串联起企业命脉的人并不多见。尤其当采购订单像雪片般堆积、库存数据永远对不上账、财务核算总滞后半个月时,那种无力感简直能把人淹没。其实这套系统的核心不在于软件功能多炫酷,而是它能否把“货”和“钱”的流动轨迹实时映射出来——采购决策如何影响资金周转。库存积压怎样吞噬利润空间,财务数据又该如何反向指导业务调整。当前许多企业仍依赖手工记账或零散工具,导致部门间数据割裂。比如采购部门拼命压单价却忽略了供应商交货周期,结果库存断货停产损失远高于节省的采购成本。而财务月底才发现销售回款异常,早已错过最佳催收时机。这种滞后性正是企业运营的隐形黑洞。

1、采购管理如何从成本中心转为价值引擎

传统观念里采购就是花钱部门,但优化后的采购流程其实能成为企业竞争力来源。为什么同样采购一批原材料,有的企业能降低15%总成本而有的反而增加滞销风险。关键点在于采购是否与库存动态联动。例如当系统监测到某原材料库存周转率连续下降时,会自动预警并建议采购部门暂缓下单。而不是像过去那样单纯按历史销量预测。更进阶的做法是建立供应商综合评估体系。除了价格因素外。交货准时率、质量合格率、紧急订单响应速度等指标都应纳入考核。这样能避免因低价选择不靠谱供应商导致的生产中断。

2、库存控制与资金流之间的隐形纽带

库存不是数字游戏而是占用企业大量流动资金的“沉淀资产”。许多管理者痴迷于追求零库存。却忽略了缺货带来的客户流失损失。其实安全库存的设定需要结合销售波动周期和供应链稳定性。比如旺季前适当提高安全库存阈值。而淡季则主动清理慢销品。这里有个反常识的洞察:库存周转率比库存金额更重要。一款产品成本高但月销千件。另一款便宜却半年卖不动。显然后者实际占用资金更多。通过进销存系统设置动态预警线。当某商品周转天数超过行业平均值时自动触发促销建议。才能实现资金高效回笼。

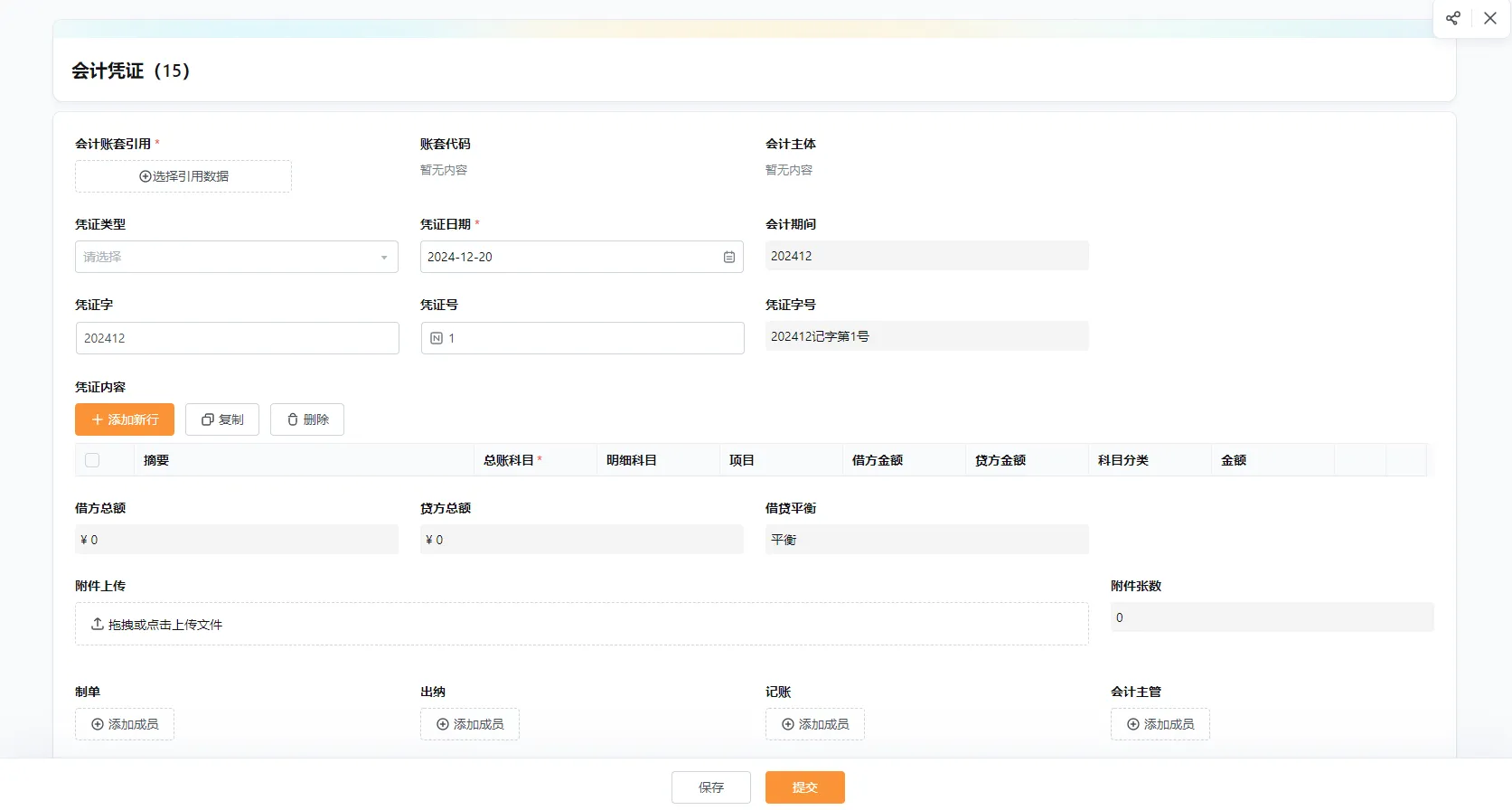

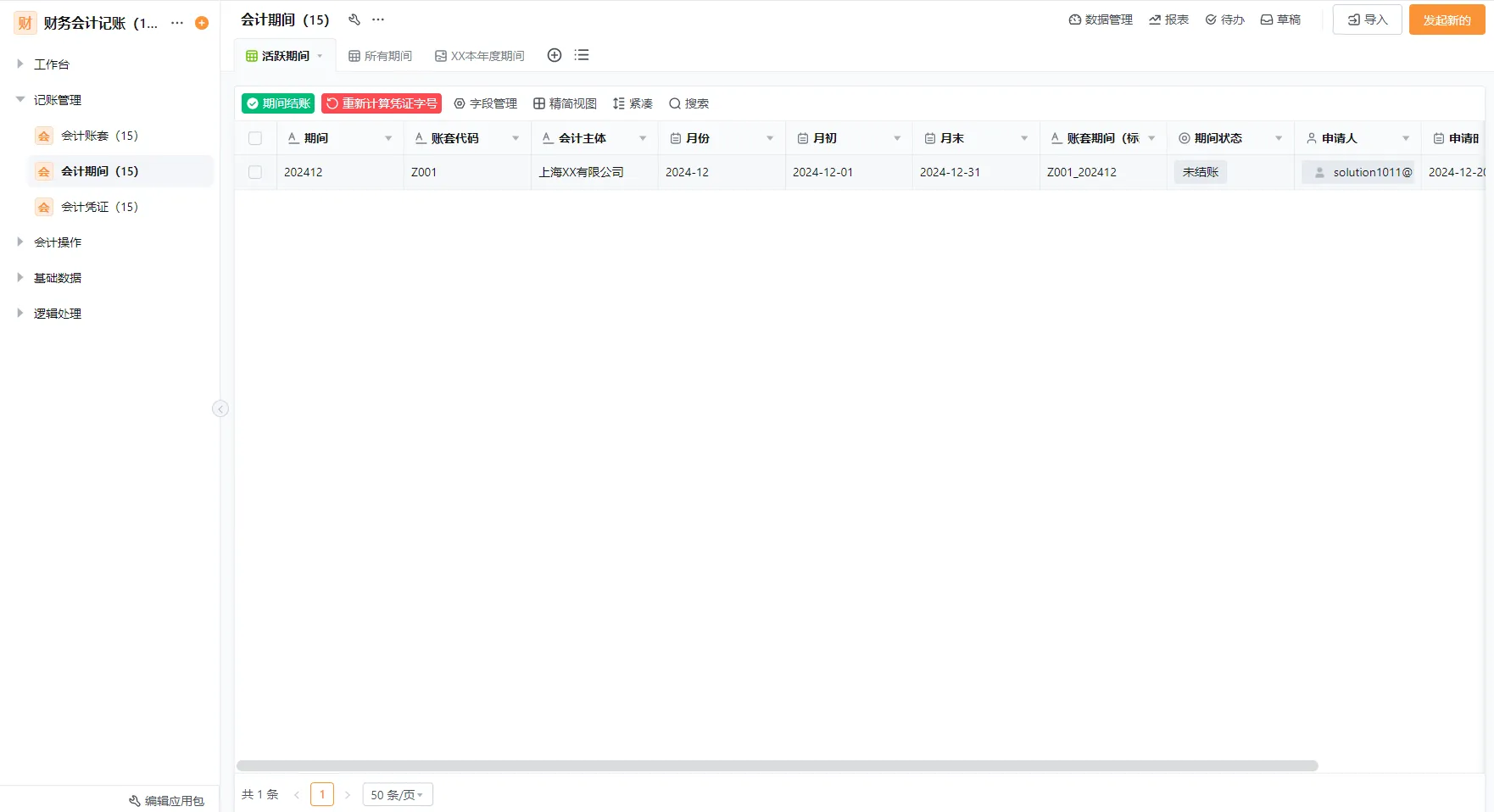

3、财务核算为何需要前置到业务环节

财务部门总被吐槽“事后诸葛亮”。因为传统核算模式只能在业务发生后记录。而集成式系统能让财务规则嵌入每个交易节点。例如销售开单时自动预提应收账款。采购入库即时生成暂估应付。这种实时化处理使得资金流向完全透明。企业常纠结该用先进先出还是加权平均法计价。其实不同方法对毛利率影响显著。比如通胀环境下采用先进先出会呈现更高利润。但可能带来税务压力。而加权平均法更平滑利润波动。这需要财务与业务部门共同商讨策略。而非财务单独决定。

4、系统集成时的数据治理痛点

理想很丰满但实施时常遭遇数据孤岛问题。比如销售部门用A系统记录客户订单。仓库用B软件管理出入库。财务再用C工具做账。三套数据对不齐是常态。解决之道在于建立统一编码体系。从商品SKU、客户ID到供应商编号全部标准化。同时要设定数据清洗规则。比如历史库存数据可能存在负值或重复记录。需要在上线前批量修正。另一个容易被忽视的细节是权限划分。销售员应能看到商品实时库存但不宜查看采购成本。而财务需接触全流程数据但禁止修改业务记录。这种平衡需要精细化配置。

5、从工具到决策智脑的进化路径

当前系统已从记录型向分析型升级。比如通过机器学习预测季节性商品的销量曲线。从而指导采购计划。更前沿的应用是将外部数据融入。如天气预报可能影响饮料销量。节假日规律驱动备货节奏。未来系统甚至会根据客户付款习惯自动调整信用额度。这些功能不再是噱头而是实实在在的竞争力。毕竟当竞争对手还在为账实不符发愁时。你的系统已能预警下季度现金流风险。这种代差足以决定企业生存空间。

选择进销存财务系统时企业往往陷入功能对比的迷宫。其实核心应关注数据流转效率。比如一次采购动作能否在10分钟内同步更新库存。生成应付账款。并触发资金计划调整。这种实时性才是检验系统价值的试金石。毕竟在快节奏市场环境中。滞后信息比没有信息更危险。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理