高校财务管理系统功能架构设计要点,高校财务数据处理流程优化方法

当高校财务处面对每月数万笔报销流水、跨校区资金调拨和突发预算调整时,传统手工记账或孤立软件系统早已力不从心——财务人员熬夜对账、学生收费数据与教务系统冲突、科研经费超支却事后才预警,这些痛点背后实则是系统架构与数据流设计的双重缺失。究竟一套高效的高校财务管理系统需要怎样的功能模块组合?数据处理流程如何避免“垃圾进垃圾出”的陷阱?许多采购负责人常被厂商宣传的“智能分析”“一键生成”等炫酷功能吸引,却忽略了底层架构的可持续性与数据流转的逻辑严谨性,最终导致系统上线后模块割裂、数据孤岛加剧。高校财务管理的特殊性在于其多元业务场景:既要满足财政拨款、科研经费、学生收费等合规性要求,又需适配校院两级管理、跨校区协作的灵活需求,这要求系统架构必须兼具标准化与可扩展性,而数据处理更需贯穿采集、清洗、分析、销毁全生命周期,而非简单地将纸质流程电子化。

1、功能架构设计的核心并非模块堆砌而是链路闭环

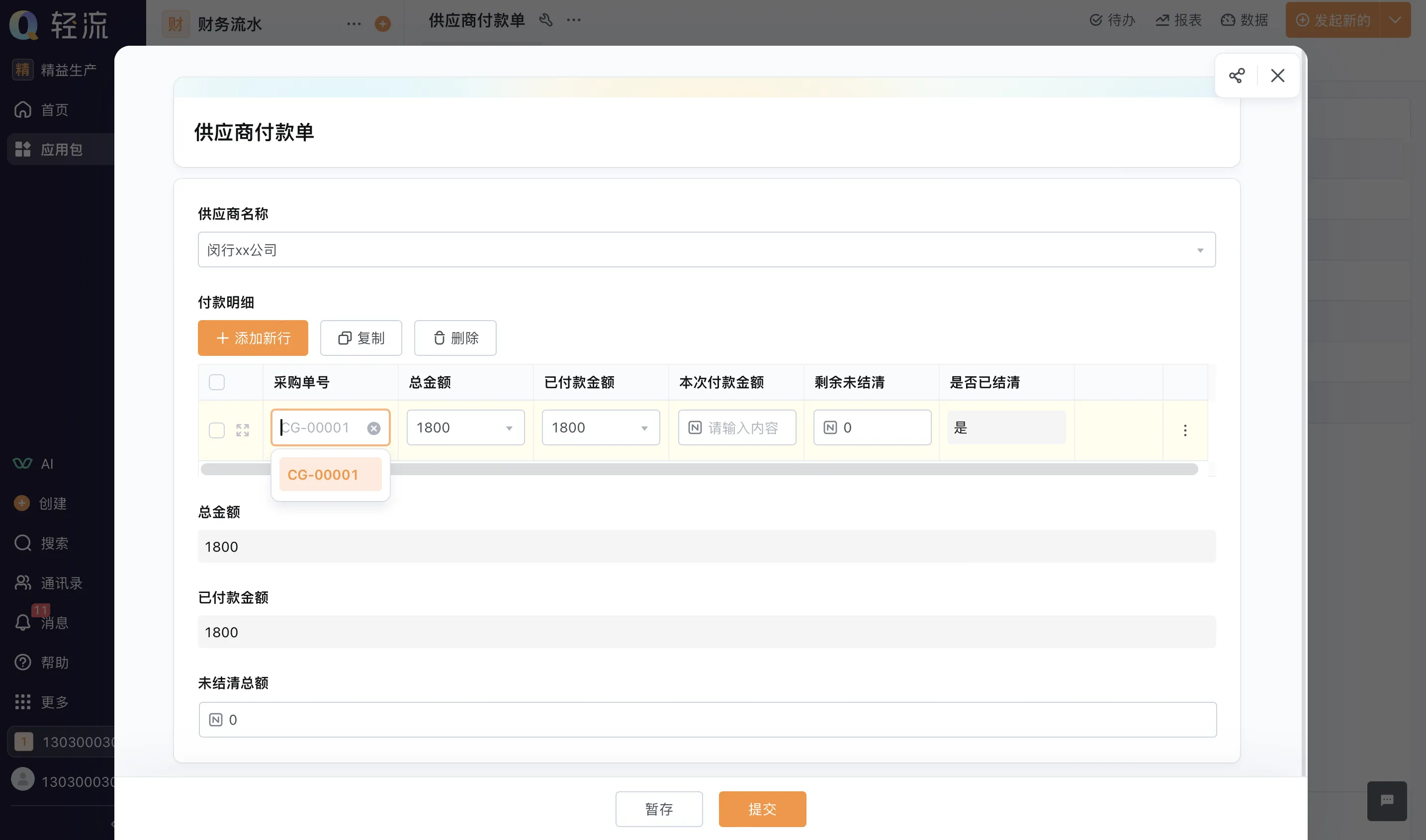

常见误区是认为功能越多系统越强大,实则高校财务系统的有效性取决于模块间数据流转的顺畅度。例如预算管理模块若无法实时向报销模块推送阈值预警,就会导致“预算超支仍能提交申请”的流程漏洞;学生收费模块若与教务学籍系统缺乏双向校验,易产生已退学学生仍被催缴学费的尴尬。理想架构应形成“预算编制→执行控制→核算记录→决算分析”的闭环链路,而非孤立的功能堆叠。

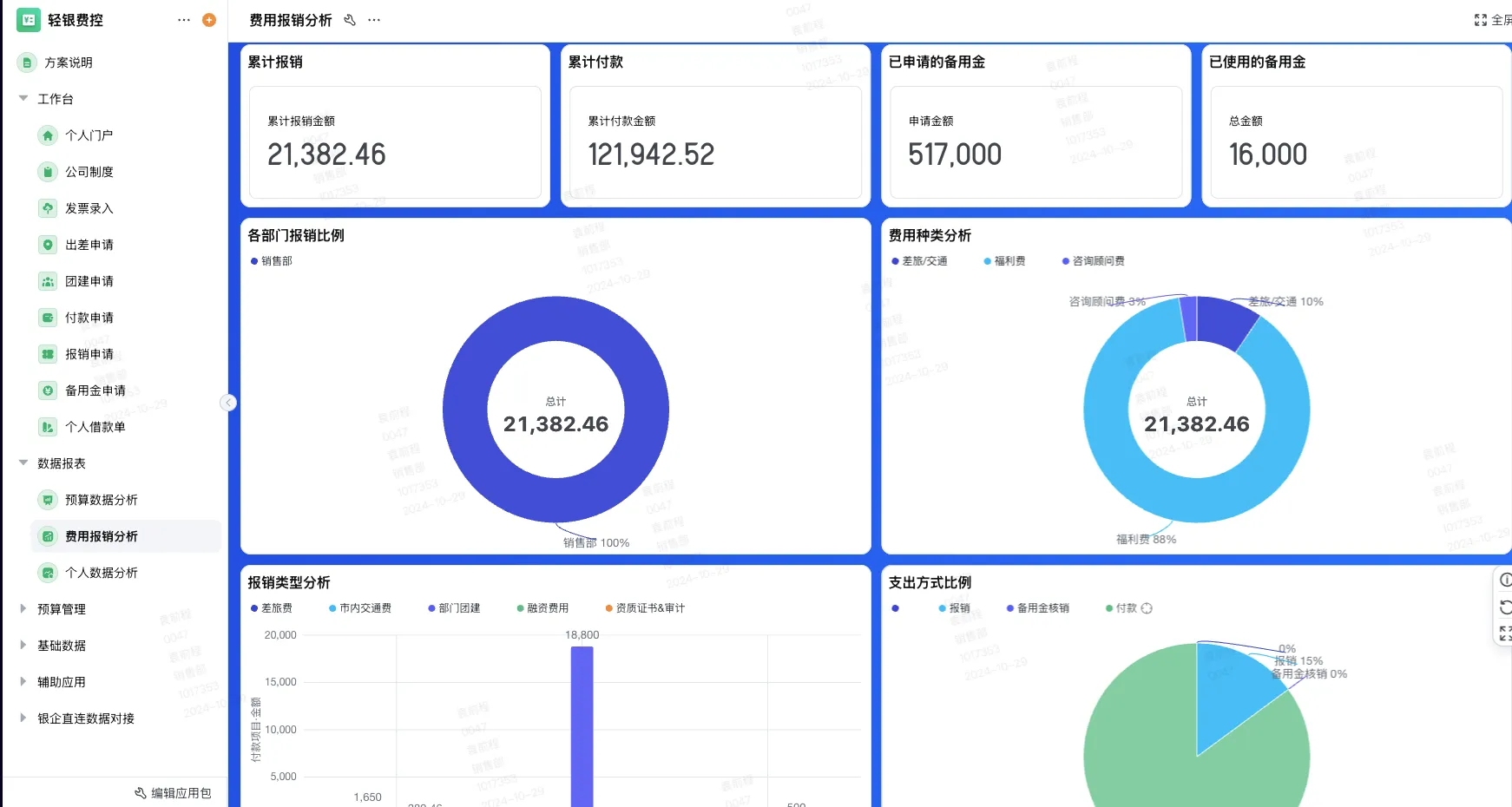

更关键的是权限架构的精细度。高校涉及多角色:校领导需宏观数据看板、项目负责人关注经费余额、财务人员操作具体流程,若采用粗放权限设计,要么信息泄露风险加剧,要么反复审批降低效率。个人观点是,架构设计应优先考虑数据流向而非功能清单——比如当科研经费到账时,系统能否自动触发预算分配、短信通知项目组并生成待办任务?这种跨模块的协同能力比单个功能强大更重要。毕竟系统是管理思想的载体,架构混乱必然放大管理矛盾。

2、数据处理流程的瓶颈往往藏在采集环节而非分析技术

许多高校投入重金购买分析工具,却发现数据质量差导致分析结果失真。究其原因,多源数据标准化是首要挑战:科研经费可能来自不同部委的专项系统,收费模块需对接银行、助学贷款平台,这些外部数据格式各异,若采集时未统一编码(如项目号、部门代码),后续对账必然混乱。更隐蔽的是人工输入随意性——比如报销摘要中“设备维修费”与“维修设备费”被系统视为不同科目,清洗成本陡增。

数据处理流程的优化重点在于预控而非事后修补。例如在数据采集端嵌入校验规则:发票金额超过预算余额时自动拦截,学生缴费数据与教务注册状态实时同步。这种前置控制虽增加开发工作量,却能将数据错误消灭在源头。值得思考的是,流程效率不取决于最快环节而取决于最慢瓶颈,若财务人员耗时80%纠正基础数据错误,再先进的分析算法也是徒劳。数据处理本质是管理纪律的数字化体现,而非纯技术问题。

3、架构与流程的协同决定系统可持续性

功能架构的稳定性与数据流程的灵活性需动态平衡。例如当高校新增在线课程收费项目时,系统能否快速扩展收费模块接口?还是需推翻原有架构?这要求设计时预留低代码配置空间,比如通过参数调整新增收费科目而非修改数据库结构。同样,数据处理流程需适应政策变化——个税计算规则调整时,系统能否通过更新算法包而非重写代码实现适配?

另一个维度是容错与追溯机制。财务系统需记录数据变更轨迹:谁在何时修改了哪个预算指标?异常操作能否自动锁定?这要求架构中嵌入日志管理模块,并与流程节点绑定。常见失误是过度追求流程自动化却弱化人为干预通道,比如自动报销审批流拒绝对特殊情景(如紧急采购)的柔性处理。系统设计者需明白,完全自动化在高校复杂环境中反而脆弱,关键节点保留人工复核权往往是成本与风险的平衡点。

4、未来演进:从流程工具到决策伙伴的转变

当前高校财务系统大多停留在“记录历史”阶段,而下一代系统正转向“预测未来”。例如通过历史数据模型预测资金峰值期、识别科研经费使用规律以优化拨付节奏,这类需求要求架构支持实时计算与外部数据(如政策文件)抓取,同时数据处理流程需融入机器学习环节。但升级路径需循序渐进——在基础架构未稳固时盲目添加AI模块,可能因数据噪声导致决策误导。

独家见解:高校财务系统的真正价值不在于替代人力,而是通过架构与流程的精细化,倒逼财务管理从“被动响应”转向“主动规划”。当系统能模拟不同预算方案下的资金流动性、或预警科研经费支出偏差时,财务部门便从记账员转型为战略参谋。这种转变的基石,正是当下对架构设计与数据流程的务实投入。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理