智能财务管理系统实施指南,业财融合成功案例解析

当你第一次听说“智能财务管理系统”时会不会觉得它只是大企业的专利?或者当业务部门抱怨财务流程太慢,而财务部门又指责业务数据不规范时,你是否疑惑过“业财融合”到底能解决什么实际问题?其实许多中小企业主正面临类似的困境——他们既希望用数字化工具提升效率,又担心投入巨大成本后效果不及预期。比如一家零售企业可能用了财务软件却依然手动导入销售数据,导致月末对账耗时一周;另一家制造厂或许购买了智能分析模块,但生产车间和财务室仍用两套标准计算成本。这种脱节不仅拖慢决策速度,更可能让企业错过市场调整的最佳窗口。那么智能系统究竟如何打破部门墙?业财融合又是否意味着财务人员必须精通业务细节?本文将抛开复杂术语,从实际场景出发拆解这些疑问。

1、智能财务管理系统不仅是工具更是管理思维的重构

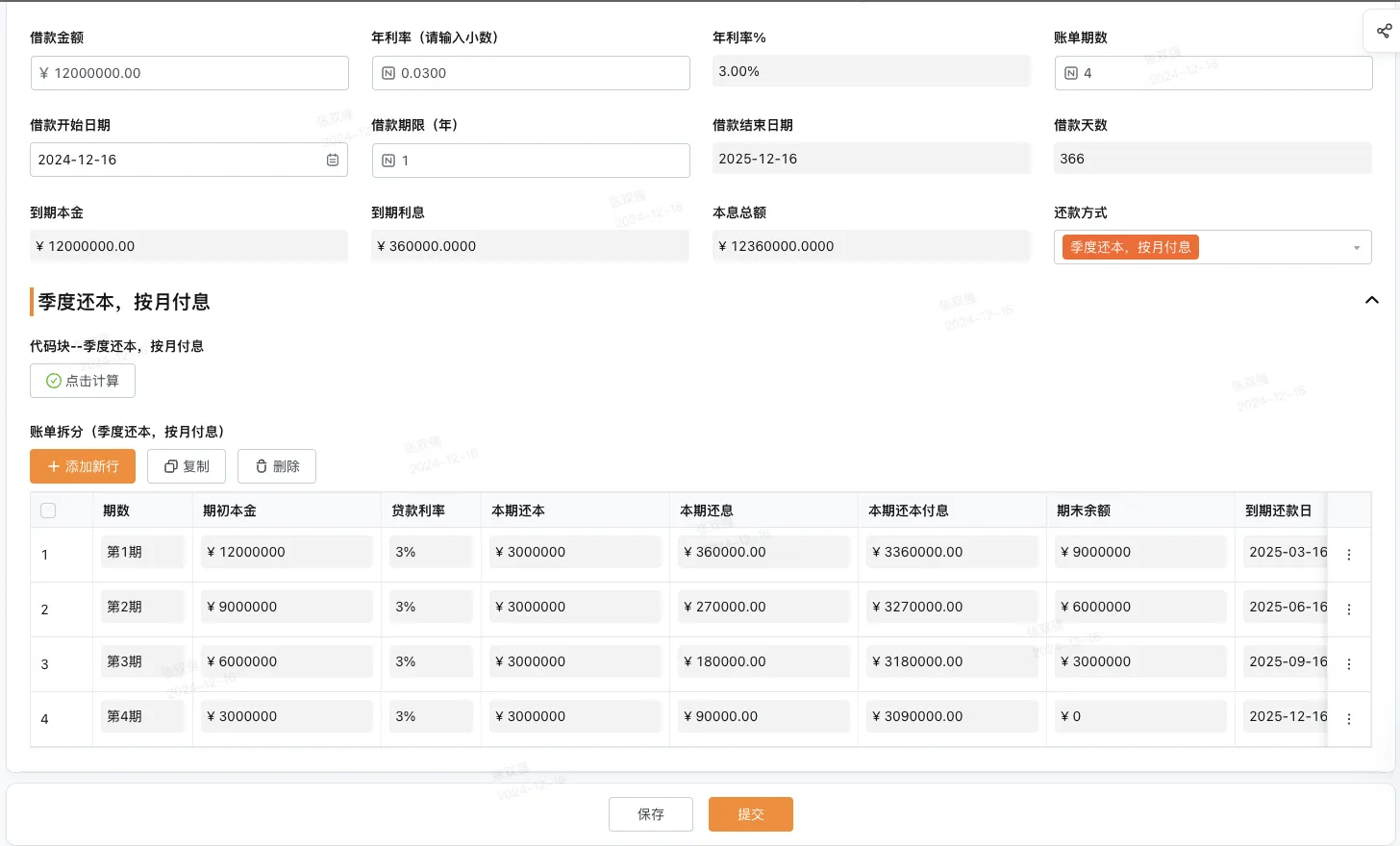

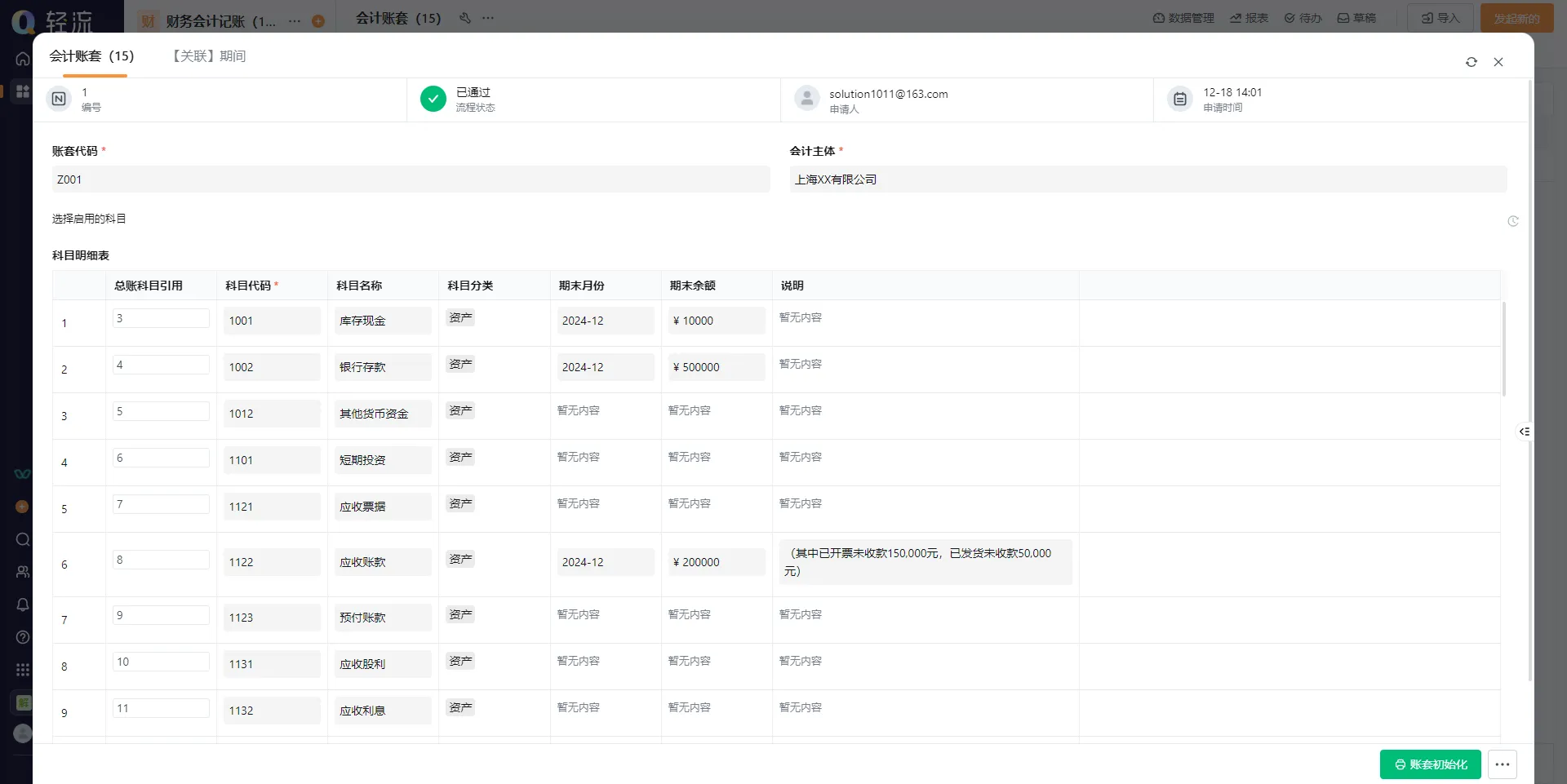

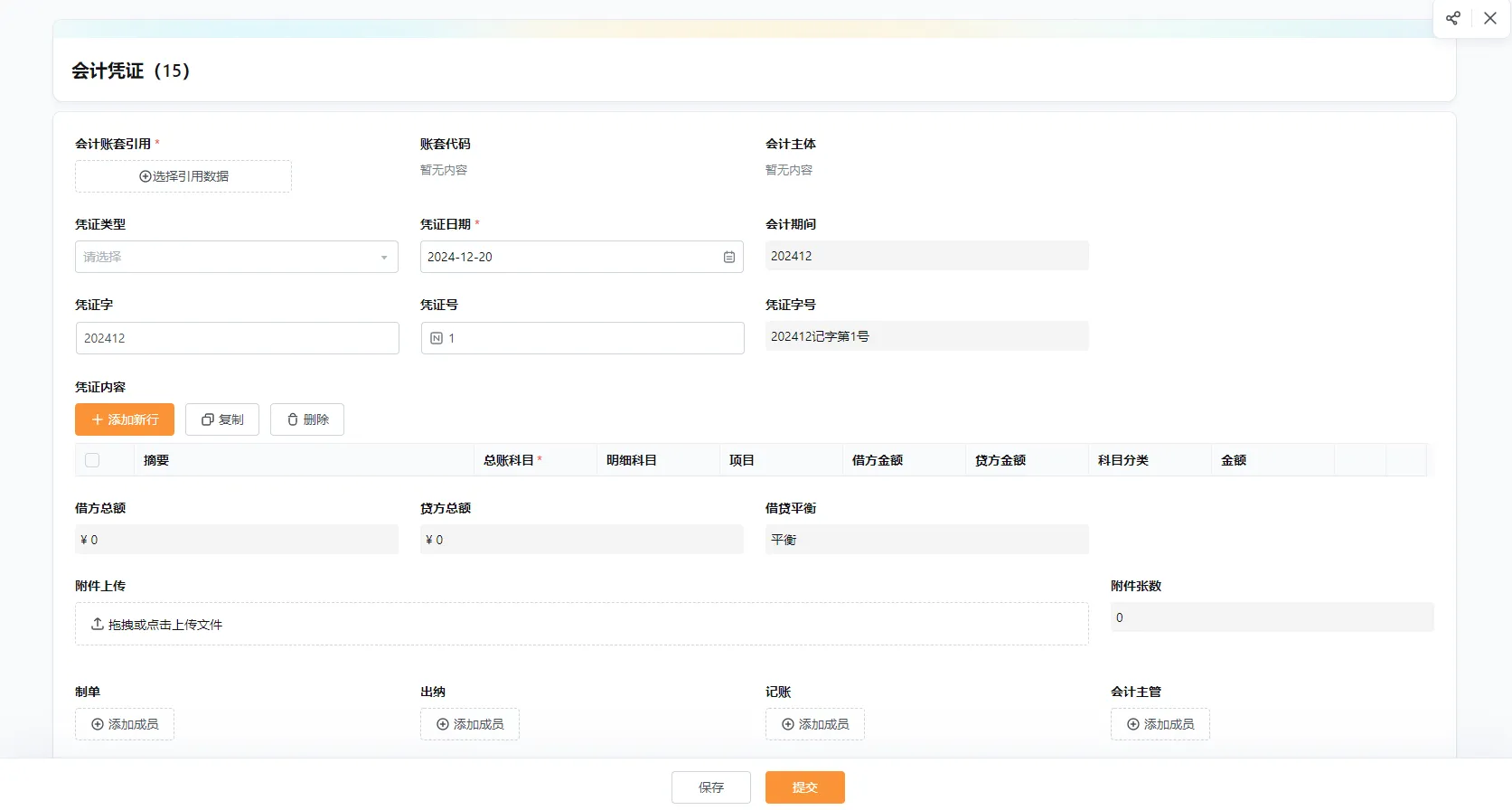

传统财务软件往往被当作“电子记账本”,但智能系统的核心在于预判需求和动态调整能力。它通过内置的算法模型自动识别异常交易(比如同一供应商短期内频繁出现大额付款),并触发预警流程,而不只是事后生成报表。业财融合的关键也并非简单打通数据管道,而是让财务规则提前嵌入业务活动——例如销售签合同时系统自动检查收款条款是否符合公司信用政策,或采购下单时实时匹配预算余额。这种协同能解决哪些具体痛点?首先数据口径不统一的问题会被根除:业务部门提交的“客户返利”数据不会再被财务误读为“费用摊销”,因为系统已预设好会计科目映射关系。其次审批流程得以加速,过去需要跨部门邮件确认的节点现在由系统根据规则自动流转。值得注意的是智能系统并非万能钥匙,如果企业基础流程混乱(比如连成本分摊标准都未明确),盲目上系统反而会放大矛盾。

2、业财融合的成功离不开“双向翻译”机制

业务团队常抱怨财务术语难以理解,而财务人员也苦恼于业务数据的随意性。真正有效的业财融合需要建立一种双向翻译机制——即财务指标能被业务团队直观感知(如“毛利率下降5%”转化为“需减少10%的包装成本”),同时业务动作也能被财务系统精准捕获(如“客户延期提货”自动触发收入确认规则调整)。这种转换如何落地?一是通过可视化仪表盘将应收账款账龄映射为销售人员的催收优先级清单;二是利用自然语言处理技术将合同文本自动解析为财务凭证要素。但挑战在于业务与财务的思维差异:销售关注成交额而财务紧盯回款周期。解决之道是在系统设计阶段就让双方共同定义关键节点(比如“订单完成”是否等于“收入可实现”),并设置弹性规则以适应市场变化。

3、实施过程中的隐性陷阱与应对策略

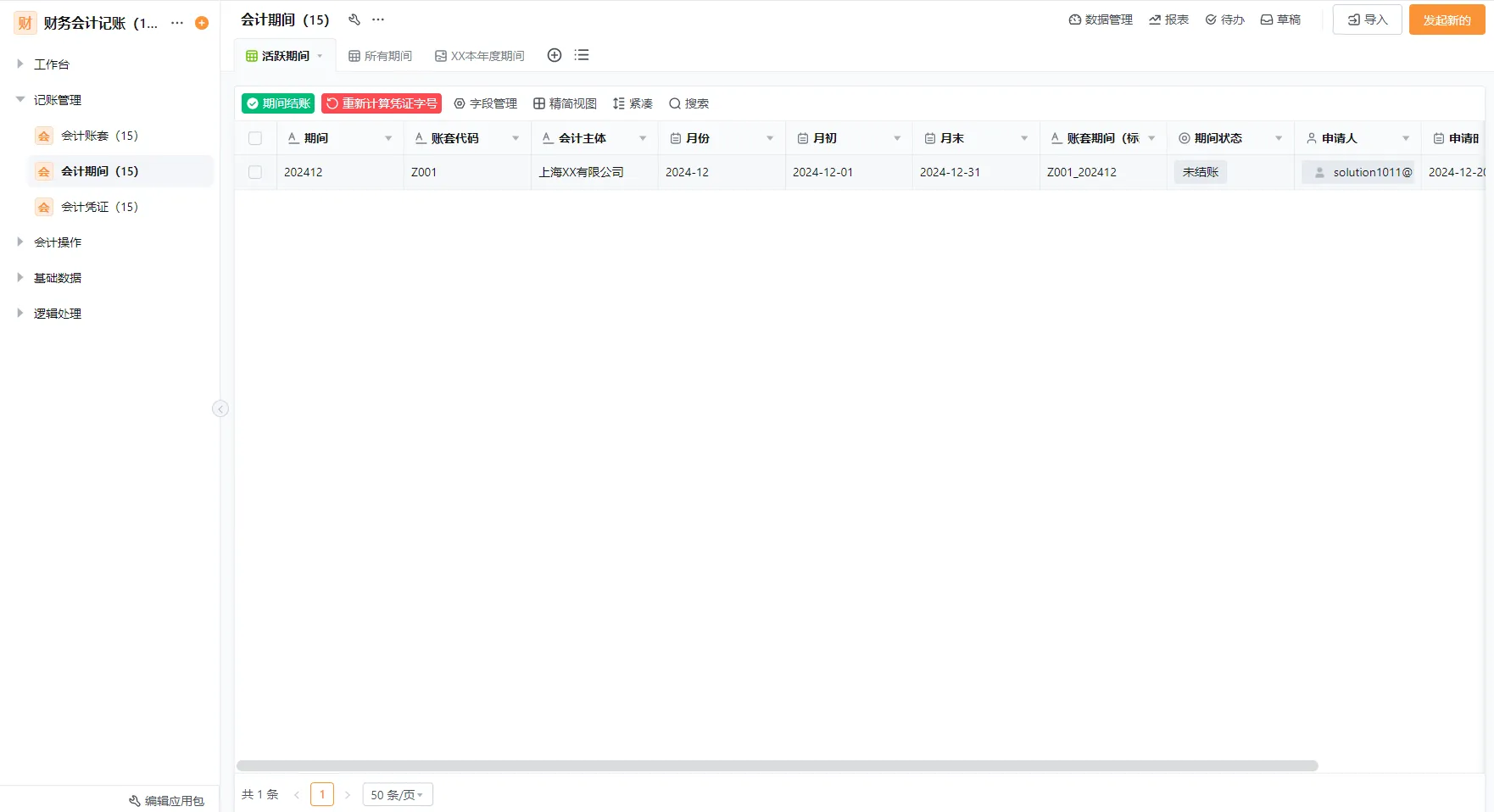

许多企业失败并非因为技术缺陷,而是低估了组织适配的复杂度。例如一家企业可能购买了高级别的智能分析模块,但员工仍习惯用Excel手工汇总数据,导致系统功能闲置。另一个常见误区是“一步到位”思维——试图用一套系统解决所有问题,结果因部门阻力而停滞。更务实的做法是分阶段推进:先统一核心流程(如费用报销和供应商付款),再逐步扩展至预算管理、税务筹划等复杂场景。同时数据治理的优先级应高于功能堆砌,比如明确“客户编号”在销售和财务系统中的唯一性定义,比急于开发客户画像分析更有长期价值。此外中小企业需警惕“定制化陷阱”:过度修改系统来适应现有陋习(如保留不必要的多层审批),反而丧失标准化带来的效率提升。

4、个人见解:人性化设计比技术参数更重要

作为长期观察企业数字化转型的博主,我发现成功案例往往有一个共性——系统界面符合用户直觉。例如将“预算执行率”显示为交通灯颜色(红黄绿),比单纯展示百分比数字更能驱动业务人员行动。另一个关键点是保留适度灵活空间:智能系统应允许特殊情况的人工干预(如紧急订单的先执行后补流程),而非完全僵化控制。未来趋势上,我认为系统将更注重“场景化集成”,比如根据企业所在行业特性预置模板(制造业侧重成本分摊逻辑,贸易业强调跨境税务合规)。但无论技术如何演进,核心原则不变:系统必须服务于人的决策效率,而非反过来束缚创造力。

或许最好的系统不是功能最全面的,而是能让业务和财务人员自然协作的——就像一位资深财务总监所言:“当业务团队开始用财务数据论证市场策略时,融合才真正发生。”这种文化转变远比技术升级更值得投资。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理