IT项目进度管理关键因素,信息系统项目进度控制措施

在企业数字化转型的浪潮中,项目进度管理已成为确保IT与信息系统项目成功的核心环节,尤其对于初涉此领域的企业决策者而言,理解关键因素并掌握控制措施,不仅是避免项目延误的基础,更是提升团队协作效能的突破口。项目进度管理并非简单的时间安排,而是融合了计划制定、资源协调、风险预警及动态调整的系统工程,许多企业项目失败根源往往在于忽视了进度管理中的隐性需求——比如跨部门沟通的壁垒或资源分配的合理性,这些问题在IT和信息系统类项目中尤为突出,因为技术更新快、需求变更频繁,传统管理方法容易失灵。那么,如何从庞杂的管理理论中提炼出真正适用的关键要素?又该如何设计一套贴合企业实际的控制机制?本文将围绕IT项目与信息系统项目的独特性,拆解进度管理的核心逻辑,帮助管理者跳出工具依赖的误区,聚焦本质问题。

1、IT项目进度管理的三大关键因素:计划、控制与沟通的三角平衡

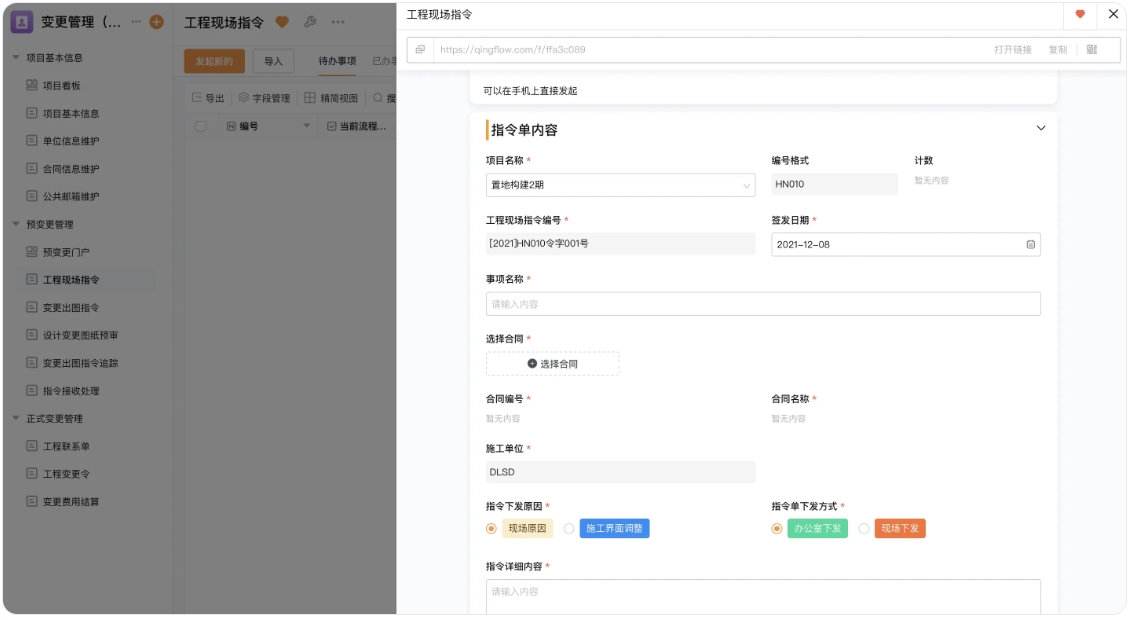

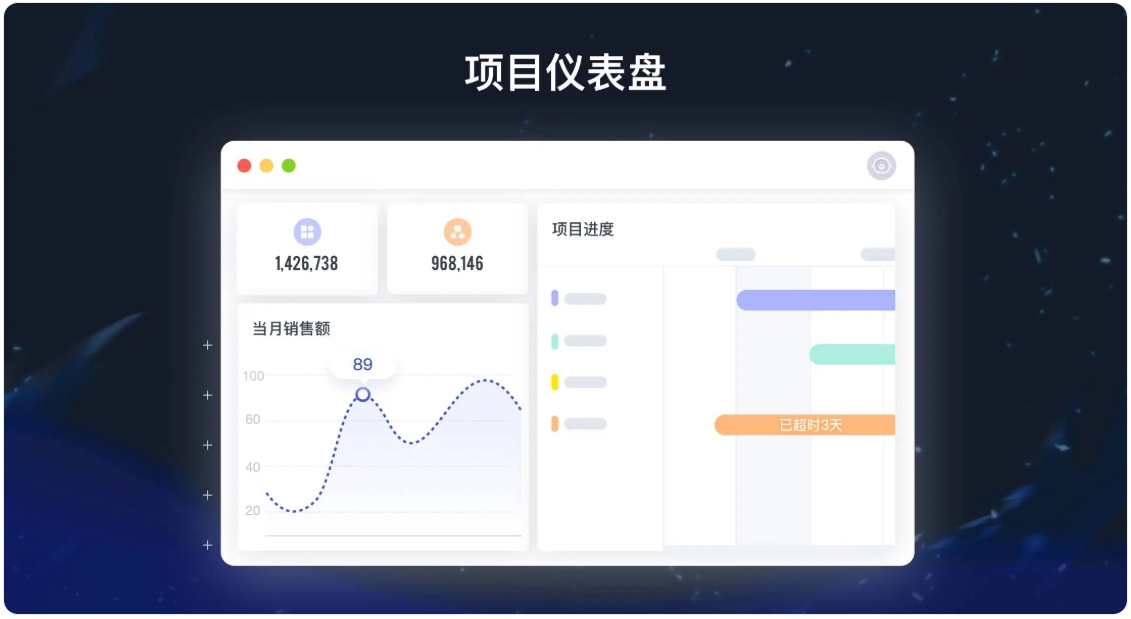

IT项目进度管理的特殊性在于其高度依赖技术迭代和团队协作,任何环节的脱节都可能引发连锁反应,而核心关键因素可归纳为进度计划、进度控制和沟通管理三者间的动态平衡。进度计划是项目成功的基石,它需要超越简单的时间表编制,而是综合任务分解、资源估算和依赖关系梳理,例如通过关键路径法识别最长任务链,确保资源向瓶颈环节倾斜。但计划往往面临现实挑战,比如需求频繁变更或技术风险突发,这时就需要进度控制作为纠偏机制,通过里程碑监控和实时数据对比,及时发现偏差并启动干预,比如用燃尽图跟踪剩余工作量,避免团队陷入“虚假进度”的陷阱。然而,许多企业忽略了沟通管理在三角中的纽带作用——IT项目常涉及开发、测试、业务等多方团队,信息孤岛会导致决策滞后,因此建立定期同步机制和透明化信息平台,才能让计划与控制形成闭环。

2、信息系统项目进度控制的四层措施:从活动定义到动态调整

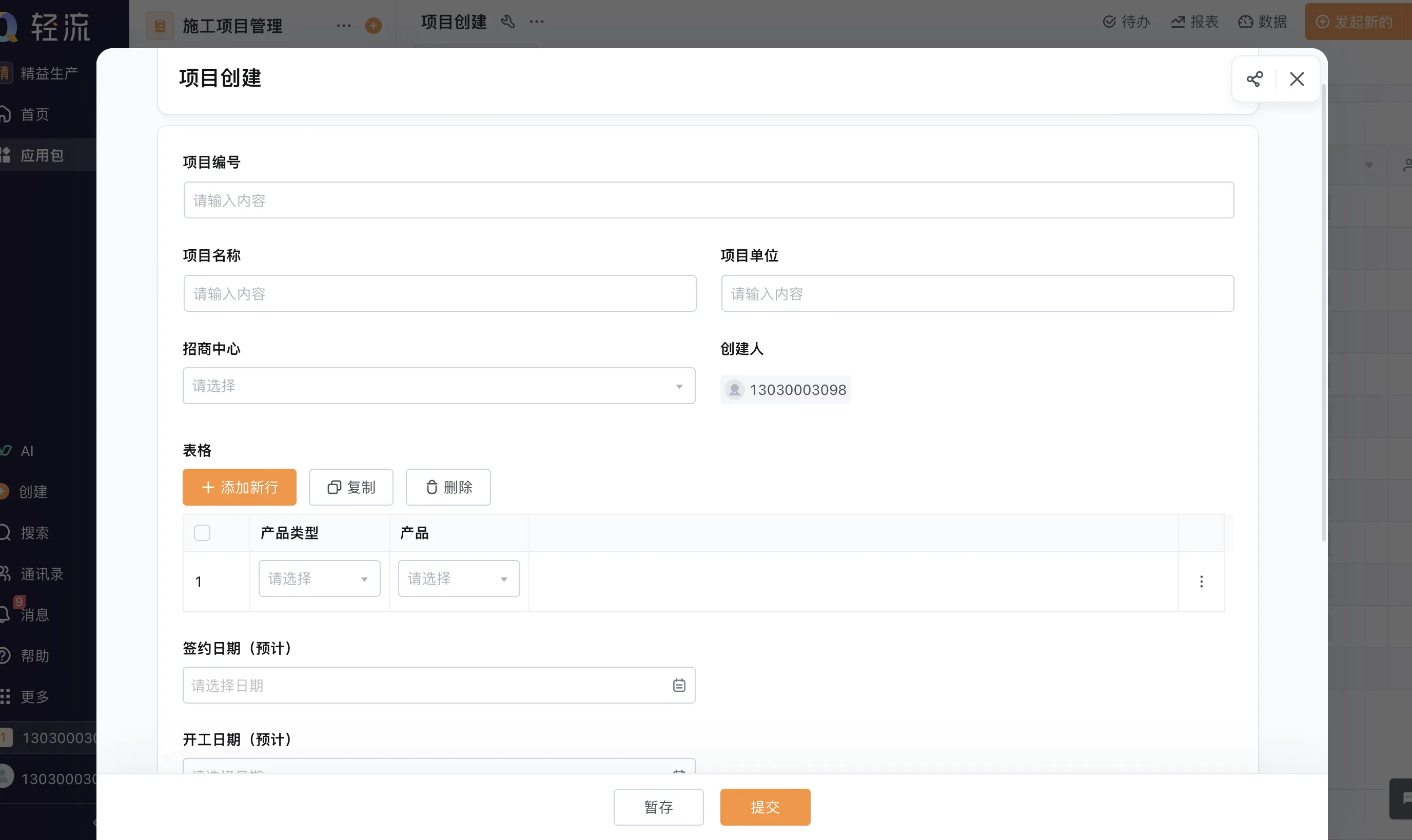

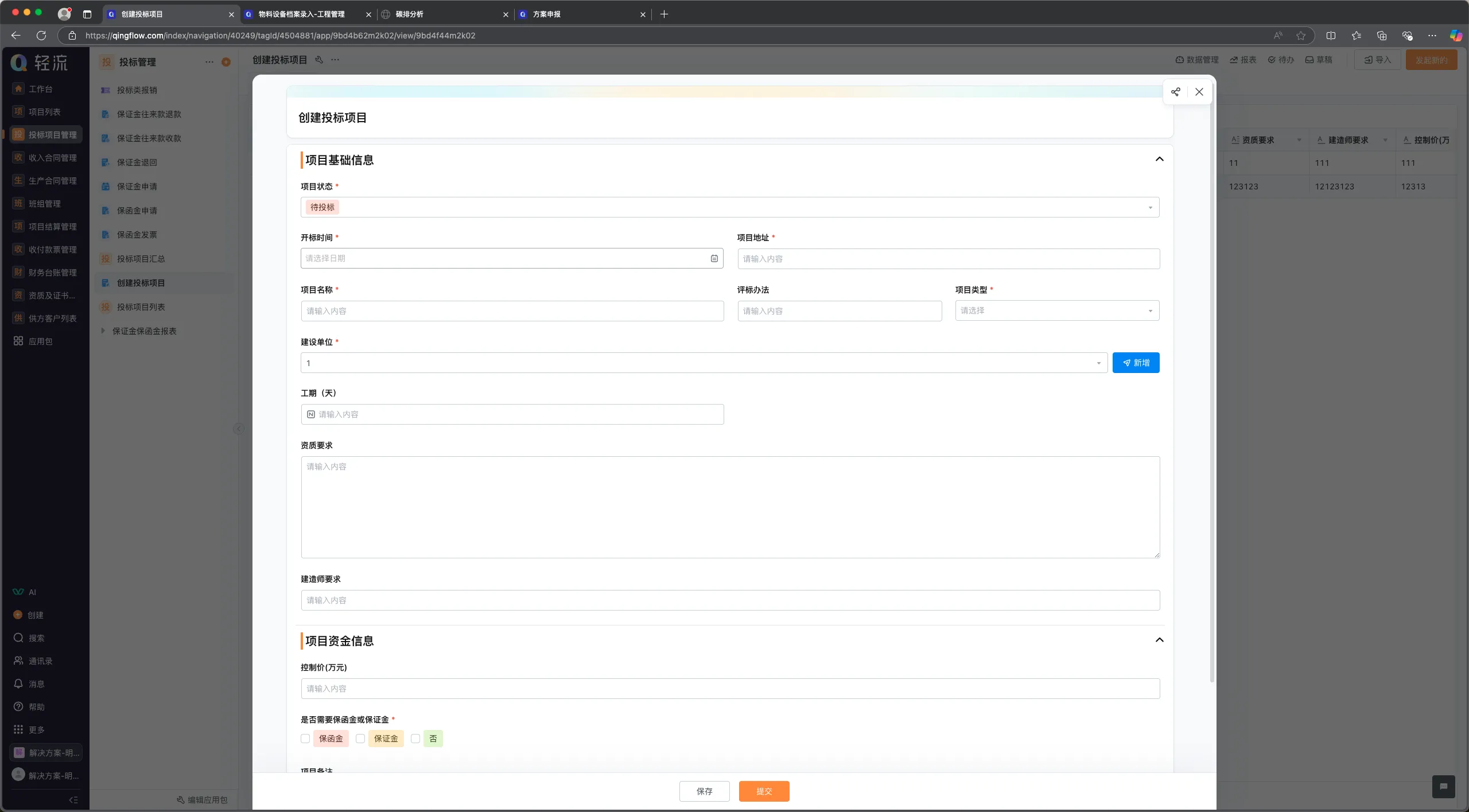

信息系统项目的进度控制需贯穿项目全生命周期,其措施可分层为活动定义、排序、监控和反馈四层结构。活动定义阶段需明确每个任务的交付物和验收标准,避免范围蔓延,例如通过WBS分解将宏观目标转化为可执行单元,这是控制精度的基础。随后是活动排序,利用前导图或箭线图理顺任务逻辑关系,尤其注意关键路径上的节点,比如系统设计必须优先于编码,而测试环节需预留缓冲时间应对突发问题。进入监控层后,重点转向数据驱动——不再是主观判断进度,而是依靠绩效指标如进度偏差指数(SPI)量化延迟程度,并结合预警机制触发调整。最后一层是反馈优化,控制不是单向约束而是循环提升,例如定期复盘工期估算的准确性,将历史数据转化为经验值,逐步优化企业项目管理基线。

3、关键因素与控制措施的融合实践:如何避免“纸上谈兵”

理论框架若脱离实践场景极易失效,而融合关键因素与控制措施的关键在于个性化适配和持续迭代。企业常犯的错误是直接套用成熟模型,却忽视自身规模与行业特性,比如初创团队盲目采用大型企业的复杂流程,反而增加管理负荷。有效的融合需回答一个核心问题:控制措施如何匹配关键因素的优先级? 例如对于技术驱动型IT项目,沟通管理可能比计划细节更重要,因为敏捷协作能快速响应变更,此时控制措施应侧重每日站会和实时看板,而非冗长的文档审批。反之,对合规性强的信息系统项目,活动定义和排序的严谨性则是首要任务,控制需加强阶段评审和变更审计。这种动态调整要求管理者具备系统思维,不再孤立看待每个环节,而是将进度管理视为有机整体,根据项目阶段灵活切换重心。

4、个人见解:进度管理的本质是“预见性”与“适应性”的博弈

从事项目管理多年,我认为进度管理的终极目标并非追求百分百按计划执行,而是培养团队的“预见性”与“适应性”。预见性体现在风险前置分析——比如通过依赖关系预判资源冲突,或利用历史数据模拟工期风险;适应性则强调应对不确定性的弹性,例如在进度基线中预留缓冲期,或采用滚动式规划逐步细化任务。当前许多企业过度依赖工具自动化,却忽略了人的主观能动性,其实再先进的系统也无法替代管理者的经验判断。未来进度管理将更注重人性化设计,比如通过可视化界面降低理解门槛,或引入情感分析监测团队压力指数,从而在效率与可持续性间找到平衡。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理