规划质量管理,质量控制测量结果

作为企业管理者第一次接触“项目质量管理”这个概念,你可能会觉得它庞大又抽象——仿佛需要组建一个专业团队、购买昂贵工具才能开展工作,但实际情况并非如此。在我看来质量管理的核心不是复杂理论,而是将模糊的要求转化为可执行的标准,并通过持续测量确保执行不偏离轨道这两个基础动作。对于新上线的项目或团队而言,从“规划质量管理”和“质量控制测量结果”这两个长尾词切入特别容易见效,因为它们一个对应“事前设计”,一个对应“事中校验”,形成了最简单的质量闭环。许多企业盲目追求高大上的质量体系,却忽略了这两个基本功,结果就像没有打好地基就急着盖楼,项目后期必然面临频繁的返工和客户投诉。实际上,只要把握好这两个环节,即便团队没有专职质量经理,也能建立起抵御常见风险的第一道防线。

1、规划质量管理:别让质量成为“事后补救”的借口

规划质量管理的本质是在启动阶段就明确“什么算合格”,而不是等到测试阶段才争论验收标准。这个过程需要回答两个关键问题:客户眼中的“好”具体指哪些指标?团队如何证明自己达到了这些指标?举个例子,如果客户要求“系统响应快”,那么规划阶段就需要将其量化为“在1000个并发用户下,核心页面加载时间不超过2秒”,同时确定测量工具和抽样频率。这种规划看似简单,却能避免项目后期大量的纠纷。现实中很多团队之所以反复修改产品,正是因为初期缺乏明确的质量标杆,导致各方对成果的评价标准不一致。值得注意的是,规划质量并非必须使用复杂模板,一张简单的核对单列出关键质量特性(如性能、安全性、兼容性)及其验收阈值,往往比冗长的文档更易执行。

2、质量控制测量结果:用数据代替“我觉得有问题”

质量控制测量结果的核心价值在于将主观评价转化为客观决策。当开发人员说“代码应该没问题”时,测量结果可能显示“单元测试覆盖率仅达到60%”;当客户抱怨“系统偶尔卡顿”时,服务器日志可能记录着“数据库查询响应时间超过5秒的频次高于预警线”。这些量化数据不仅帮助团队定位问题根源,还能减少跨部门沟通时的摩擦。对于新团队,建议优先跟踪三类指标:过程指标(如每日构建成功率)、产品指标(如缺陷密度)和客户感知指标(如可用性测试通过率)。测量不是为了追究责任,而是为了揭示流程中的薄弱环节——比如某个模块的缺陷反复出现,可能意味着需要加强代码审查或引入自动化测试。

3、为什么这两个环节适合新项目试点?

规划和测量之所以容易推行,是因为它们直接对应企业管理者最熟悉的“目标设定”和“绩效考核”逻辑。当团队发现质量指标能清晰展示进度、帮助争取资源时,抵触情绪会自然转化为主动参与。更重要的是,这两个环节产生的数据(如需求稳定性指数、缺陷修复周期)本身就是后续优化流程的基础,后续引入敏捷评审或持续集成时无需重复建设。从技术角度看,现在大量开源工具(如SonarQube用于代码质量测量、JMeter用于性能基准测试)降低了实施门槛,企业完全可以从轻量级部署开始,逐步完善测量体系。

4、避免落入“纸上谈兵”的陷阱

不少企业编制了厚厚的质量规划文档,却从未在周会中回顾过测量结果。有效的做法是将质量活动与决策流程绑定:比如规划阶段定义的验收标准必须获得客户签字确认,质量控制测量的数据直接用于版本发布评审。同时,初期可采用“双轨并行”策略——保留原有验收方式的同时运行新测量指标,通过对比证明量化管理的效率(如过去依赖人工检查需要2天,自动化测量仅需2小时)。真正有效的质量体系不是写在墙上的口号,而是融入日常会议、报告和奖惩机制的行动指南。

未来值得期待的是,随着机器学习技术的发展,质量控制测量结果可能不再局限于事后统计,而是能够预测潜在风险。例如通过分析代码提交模式自动标记高缺陷概率的模块,或在用户投诉前根据操作日志预警体验下降趋势。这种从“被动响应”到“主动预警”的转变,才是质量管理真正融入数字基因的标志。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

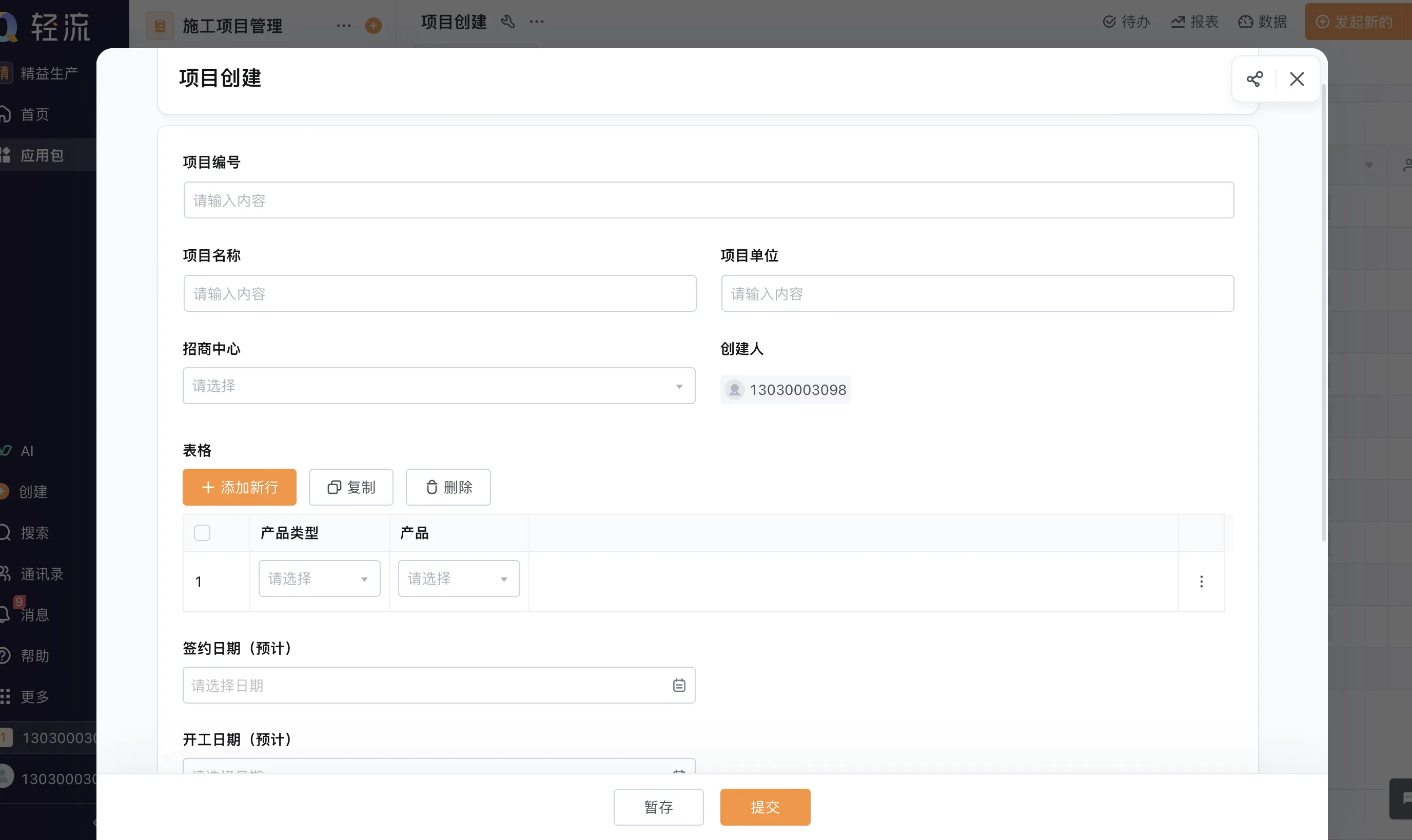

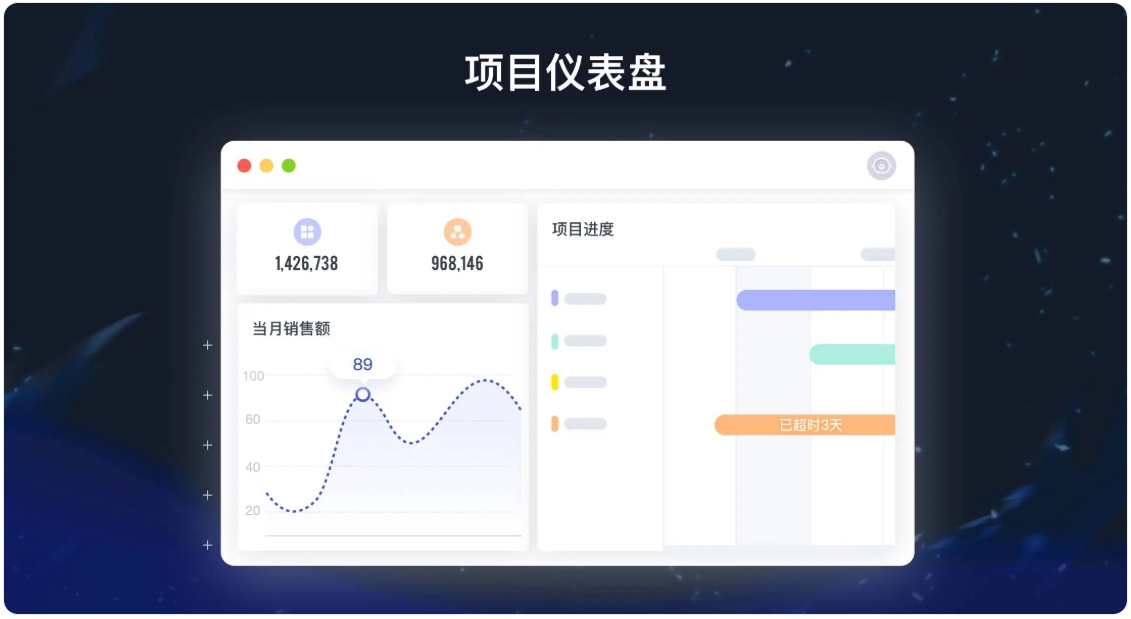

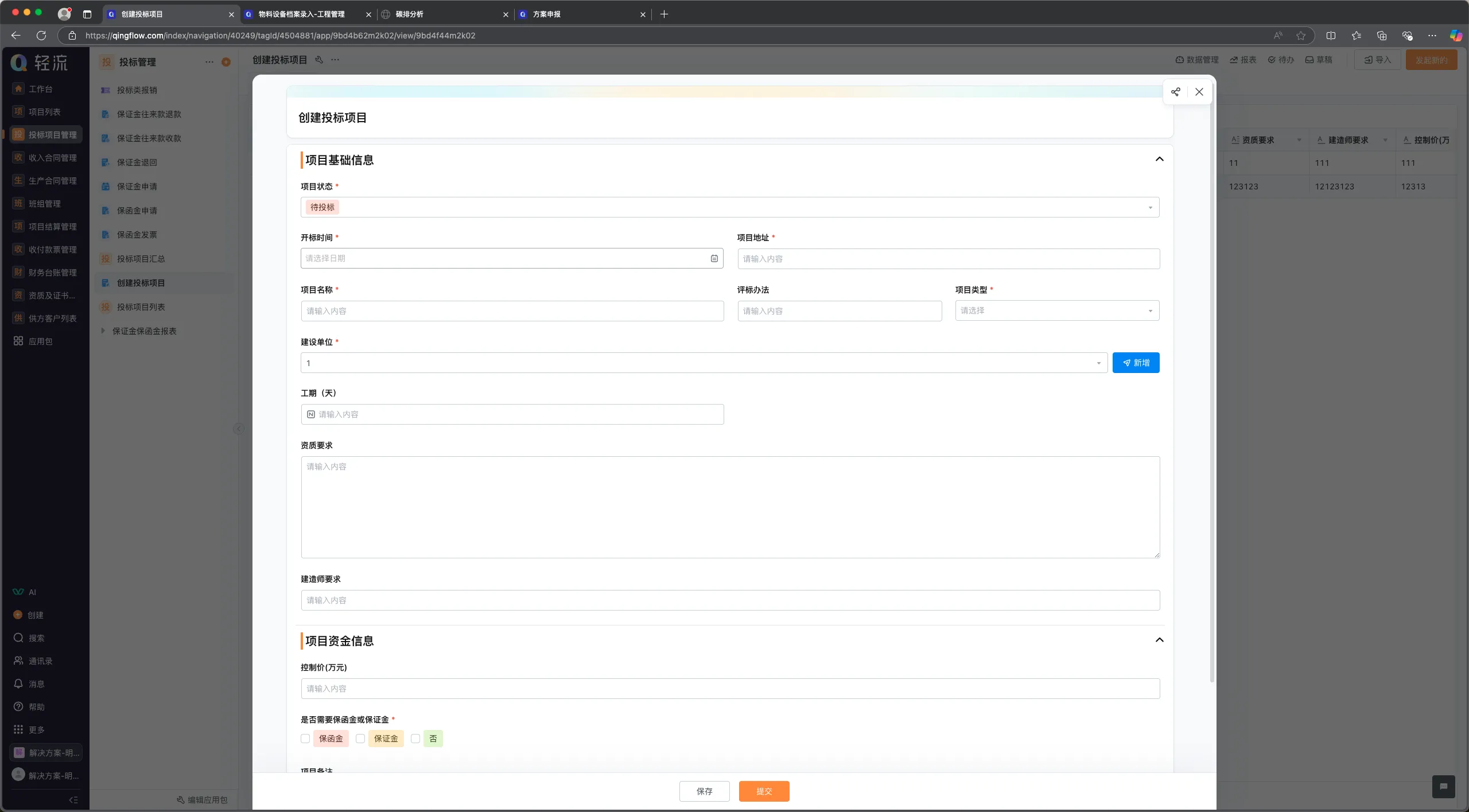

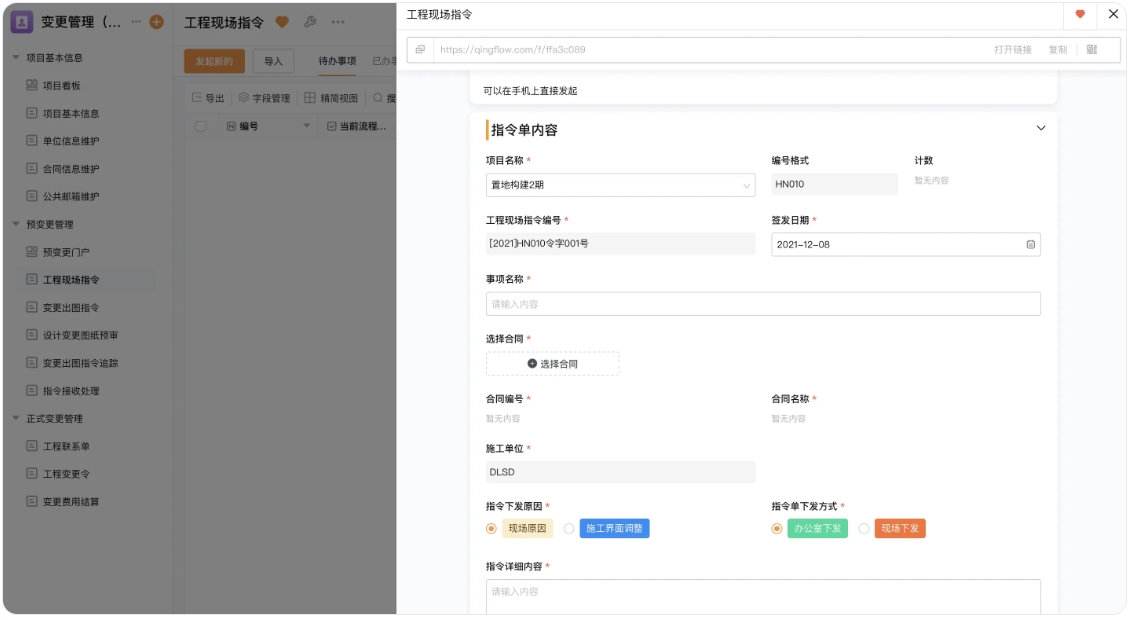

项目管理