HSE管理计划制定,承包商绩效评价

企业推行HSE管理体系时最头疼的莫过于计划纸上谈兵、承包商执行脱节,很多项目初期轰轰烈烈但一到现场就发现方案落地难、监管抓手少,毕竟HSE涉及健康安全环境三大板块跨领域协同要求高,而承包商管理水平参差不齐更是直接决定了项目整体安全绩效,尤其对于那些刚接触HSE管理的新手企业来说搞清楚如何制定可执行的HSE计划、如何科学评价承包商HSE表现就成了必须破解的难题。HSE管理不是简单堆砌制度文件而是风险预控和持续改进的艺术,它要求企业从“被动合规”转向“主动管控”——这种思维转变恰恰是很多项目安全管理成效的关键分水岭。

1、HSE管理计划的核心要素与常见脱节点

有效的HSE管理计划必须是可量化且动态调整的,它回答的是“我们如何管控风险”而不是“我们要准备哪些文件”,很多企业容易把计划写成制度汇编例如“制定安全生产责任制”这就失去了HSE管理的实操意义,更好的表述应该是“明确项目经理每月带队检查次数和隐患整改闭环率”——前者是文本要求后者才是真正指引行动的目标。计划需要覆盖项目全周期但更强调 risk-based(基于风险),应该让执行者一看就知道重点防什么、怎么防,同时要避免过于理想化比如“全员培训合格率100%”这类难以验证的指标,必须赋予它具体的考核标准和数据来源。

2、承包商HSE绩效评价的量化维度与落地陷阱

承包商HSE绩效评价是衡量其安全管理能力的定量工具,它必须可测量、可对比且直接支撑采购决策,常见错误是把主观印象当作评价结果比如“现场管理总体良好”这其实是感觉而非评价,真正的绩效评价应聚焦 outcomes 例如“隐患整改及时率≥95%”或“百万工时伤亡率低于行业平均值”。量化时优先选择过程性指标而非事后统计,例如用“HSE投入占比”“应急演练参与度”替代单纯的事故率统计,因为过程指标更能反映真实管理效能且具备前瞻性,同时要确保数据可采集避免设定无法跟踪的KPI。

3、HSE管理与承包商管控的一体化融合策略

很多项目混淆HSE管理和承包商管理导致执行断层,HSE管理通常是业主主导的体系化要求,而承包商管理更关注合同履约和现场监督。关键衔接点在于绩效联动——HSE评价结果应直接挂钩合同付款和未来投标资格,例如设定“HSE绩效得分低于80分暂停付款”的条款;此外HSE要求需前置到招标阶段,在合同文件中明确评价标准、数据报送要求和奖惩机制,避免事后扯皮。

4、让HSE管理持续生效的执行要点与文化适配

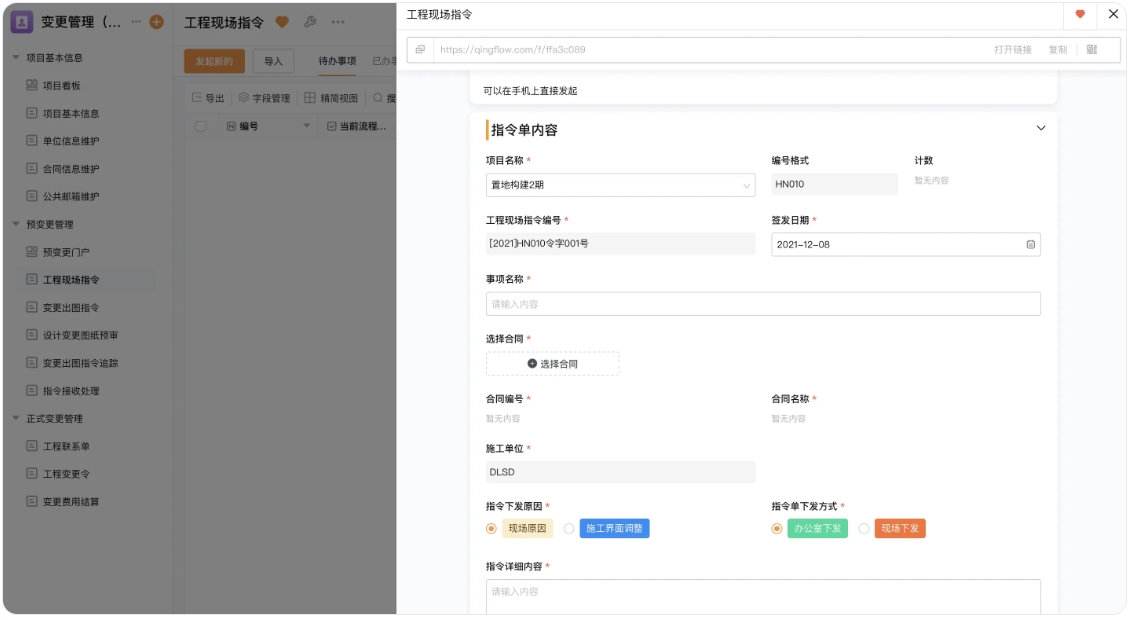

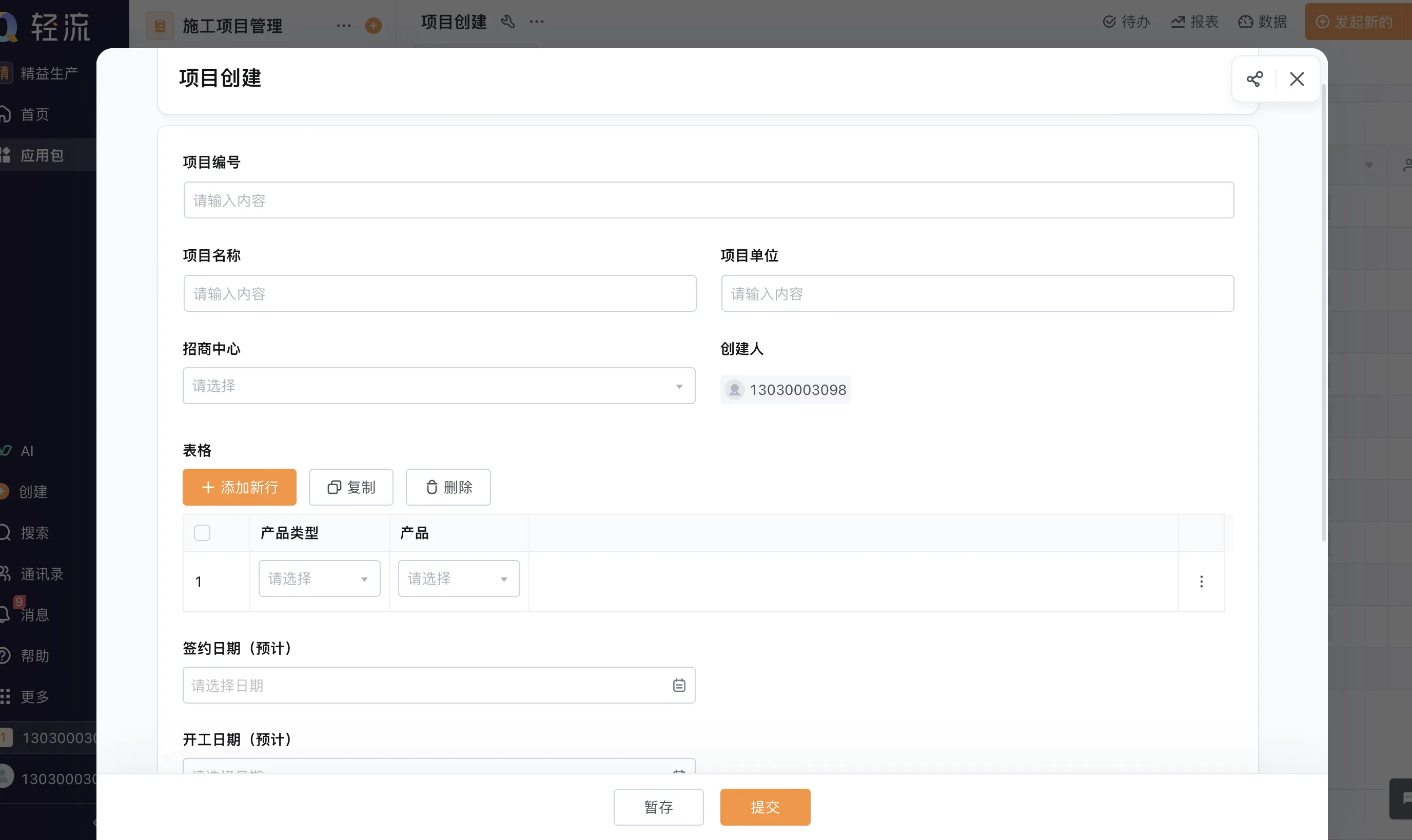

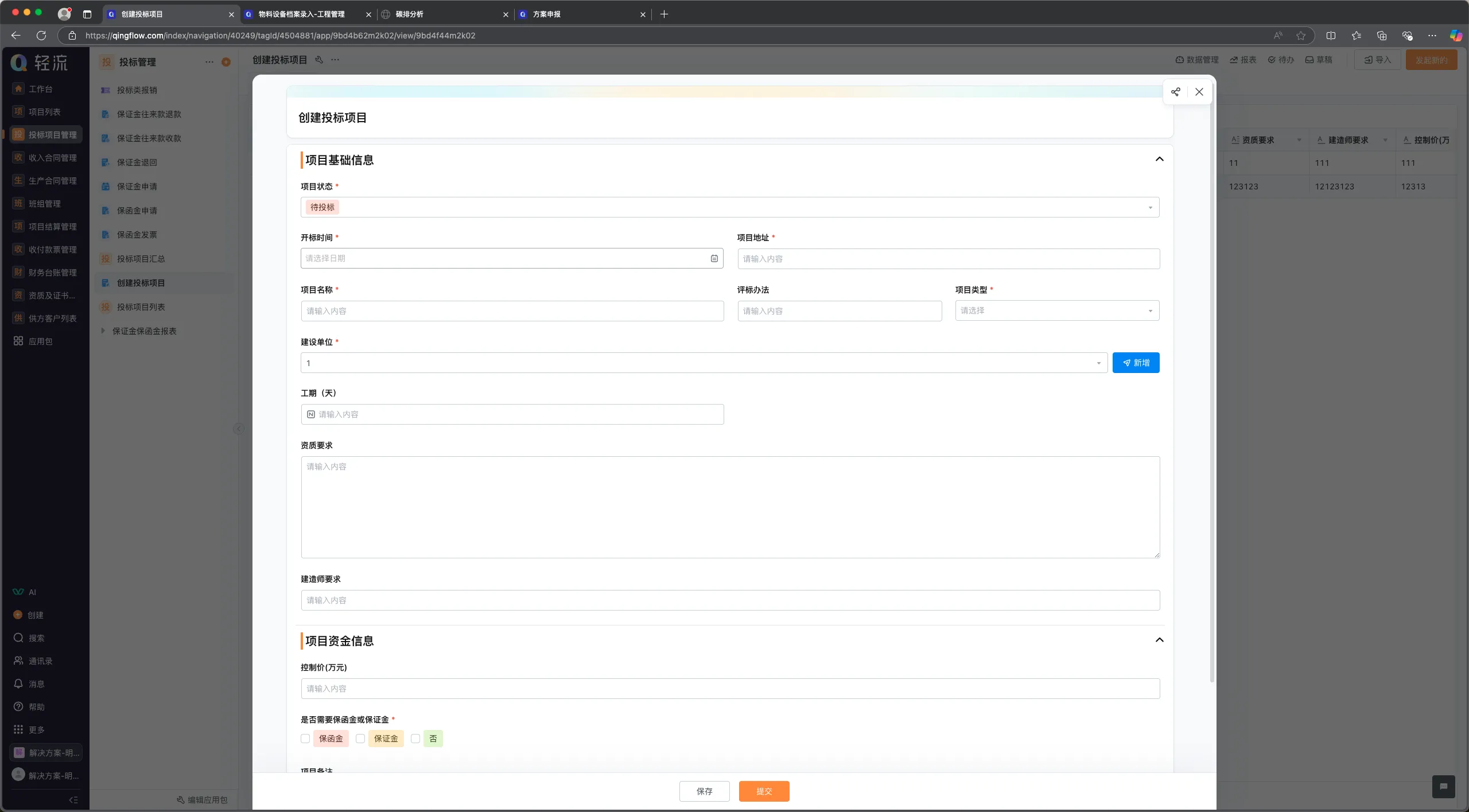

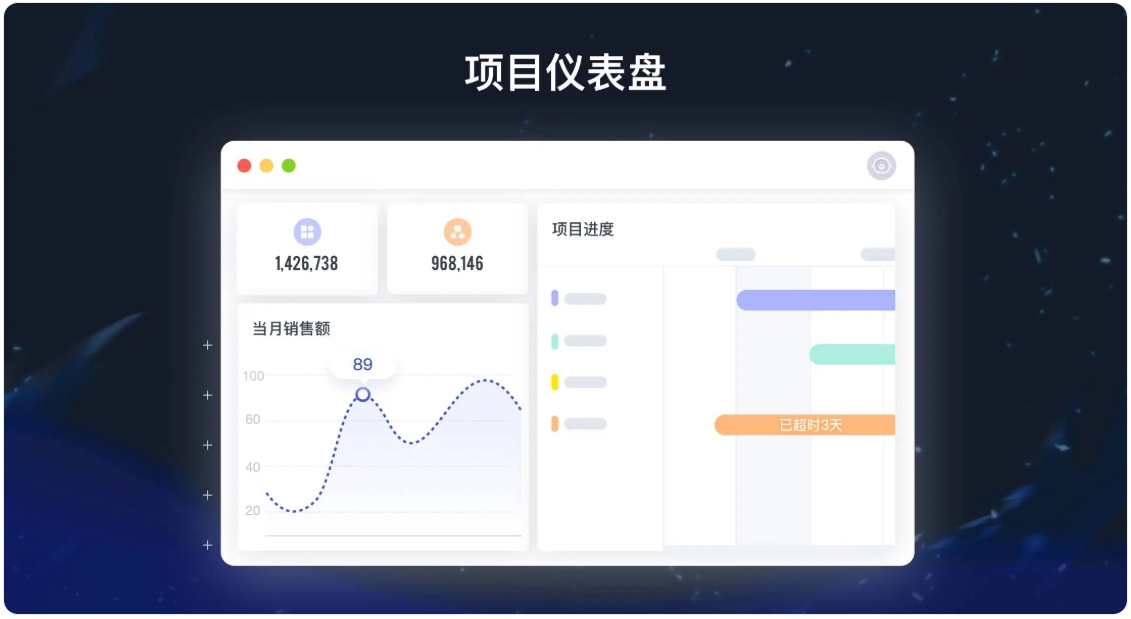

HSE管理不是一次性投入而需要持续迭代和赋能,很多企业制定完HSE计划就交给安全部门直到出事才回顾这完全违背其初衷,必须建立双向沟通机制(建议每月)同步进展、识别障碍并调整策略。文化层面HSE要求从监督考核转向自主管理,业主需要扮演教练角色而非警察,尤其要避免将HSE评价与短期罚款直接强制关联否则承包商会刻意隐瞒问题。对于新引入HSE管理的企业建议先从关键承包商试点积累经验再逐步推广,同时搭配合适的数字化工具降低管理成本但记住工具只是辅助思维转变才是根本。

HSE管理的真正价值不在于完美编制文件而在于创造风险共识和协同防控的对话机制,当业主和承包商能围绕“我们如何共同保障安全”以及“如何证明我们做得好”进行深度碰撞时,即使初始得分不高其过程带来的管理透明度和协同度已远超传统监督方式所能给予的,毕竟在复杂项目环境中往往协同能力比单点技术更重要。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理