PMS系统选型指南,云端协作工具优势

你是不是也曾经在面对一堆PMS系统宣传资料时感到头晕目眩,每个供应商都说自己产品最全面最智能,但真正用起来却发现和自家业务流程格格不入,最后只能勉强适应或者废弃不用。其实选型失误的根源往往不在于系统本身功能强弱,而在于企业没有厘清自身核心需求与系统特性之间的匹配度,尤其当云端协作成为主流趋势后,选型维度更需要从单纯功能列表转向灵活性、集成能力和长期进化潜力。我接触过不少中小企业,他们一开始总被大品牌的光环吸引,盲目追求所谓“全能型”系统,结果反而被复杂配置和过高成本拖垮,其实对于大多数成长中的企业来说,一个能快速部署、支持远程协作且允许低代码调整的系统才是更务实的选择。云端工具的优势不仅仅是把数据存到网上,它本质上重构了团队协作的时空逻辑,让分布在不同地点的成员能像在同一间办公室那样同步工作,这种实时性对于项目风险防控和决策效率提升是革命性的。

1、PMS选型中最容易被忽略的几个关键点

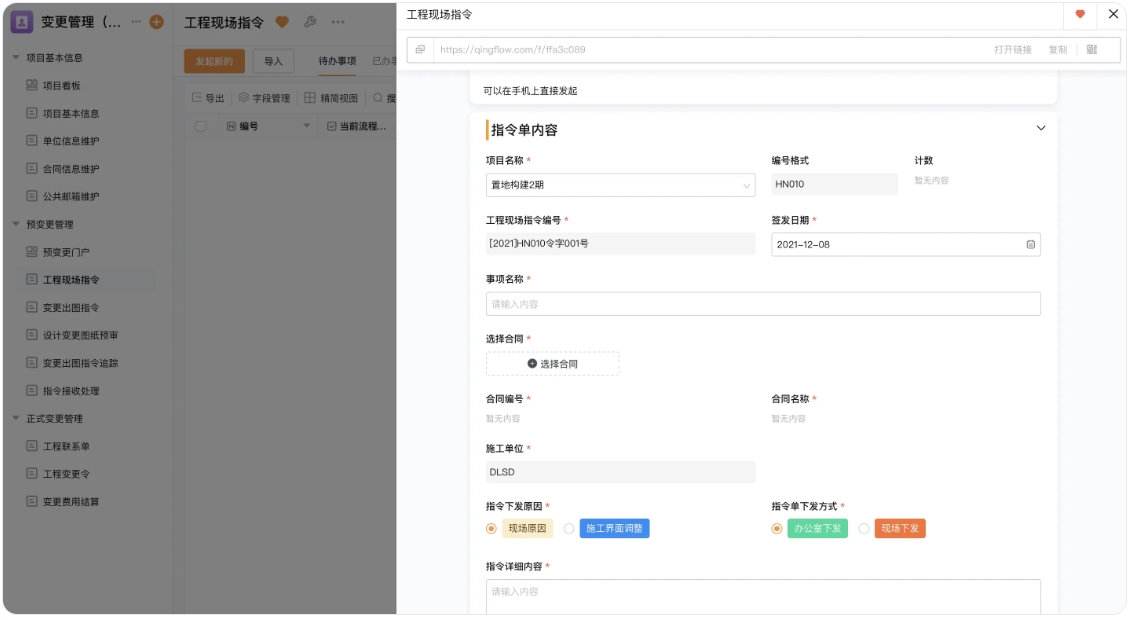

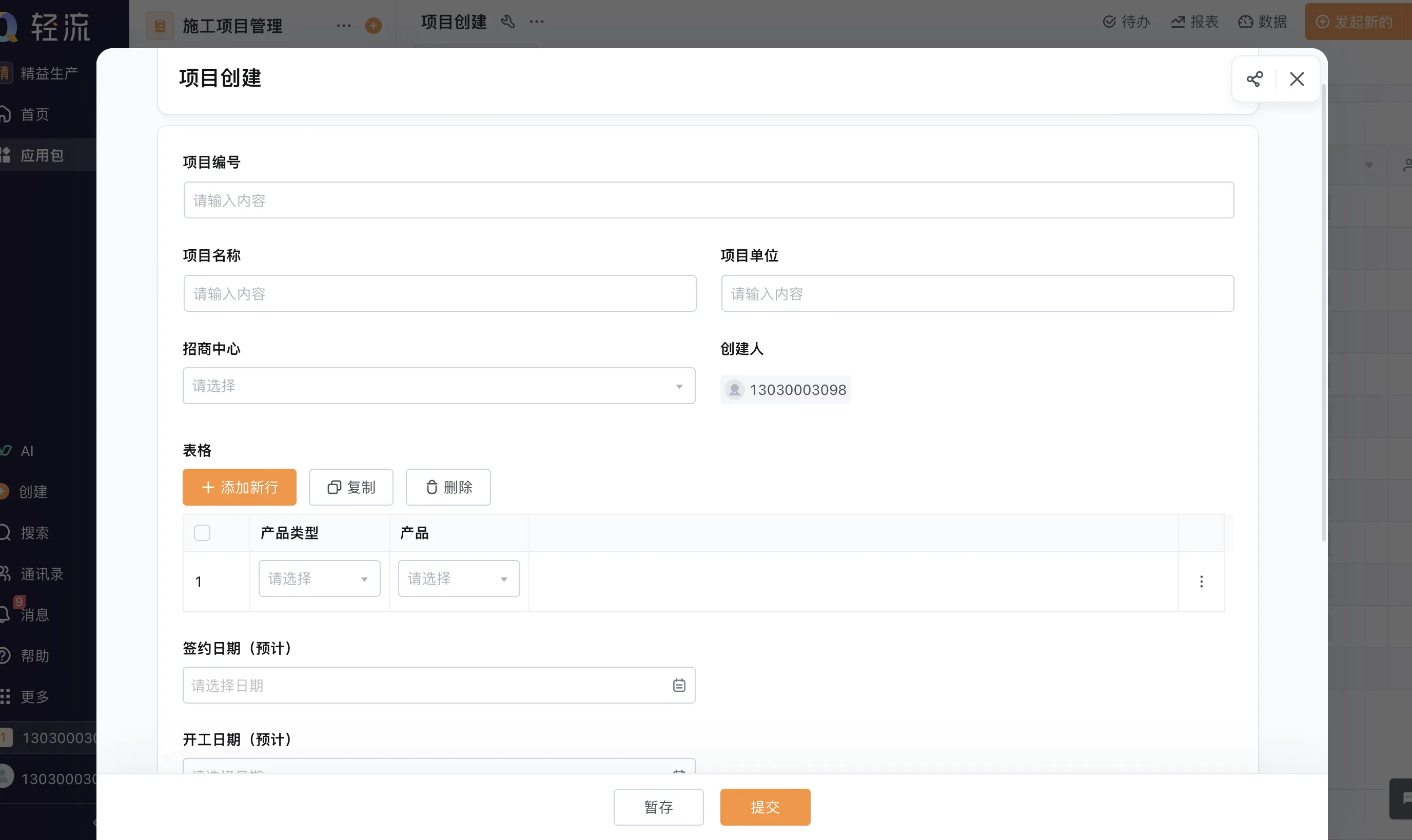

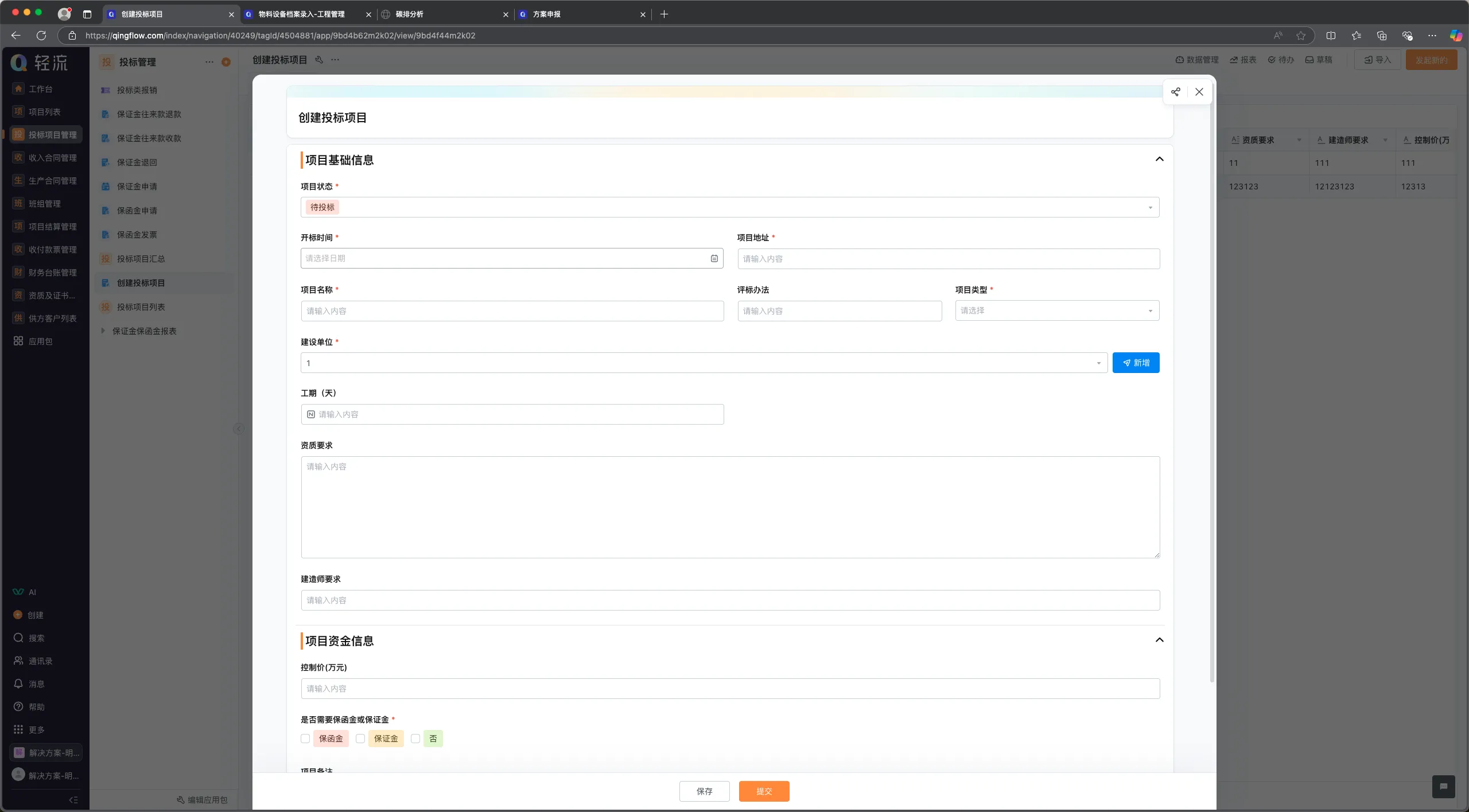

选型过程里企业常犯的错误是过分关注功能数量而轻视流程契合度。比如有些系统标榜上百个模块,但实际业务中可能只用得到其中五六项,冗余功能反而增加了学习成本和操作复杂度。真正关键的选型要素应该是系统能否适配企业独特的审批流、数据字段是否可自定义、以及当业务扩张时系统能否平滑扩展。另一个常见误区是低估数据迁移的难度,旧有系统的历史数据如何导入新平台往往成为实施阶段的绊脚石。所以选型时不妨问自己:我们最需要系统解决的三个痛点是什么?未来三年业务模式可能发生哪些变化?团队现有技术能力能否快速掌握这套工具?想清楚这些,你就会发现系统的可塑性比功能丰富度更重要,毕竟没有哪家企业会愿意为用不上的功能买单。

2、云端协作工具如何改变项目管理逻辑

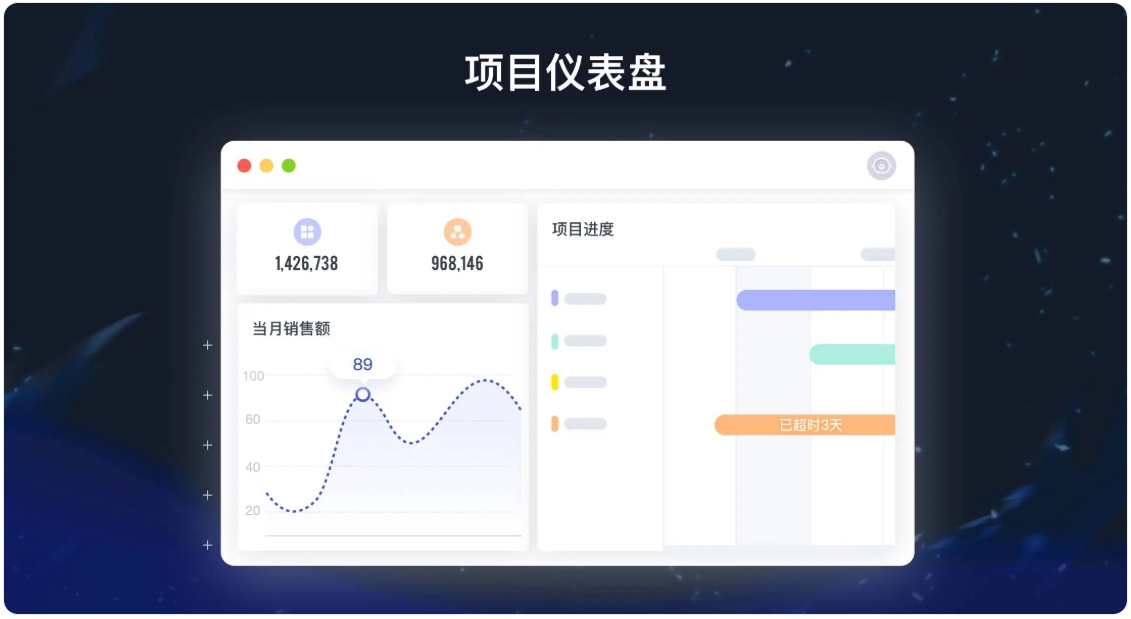

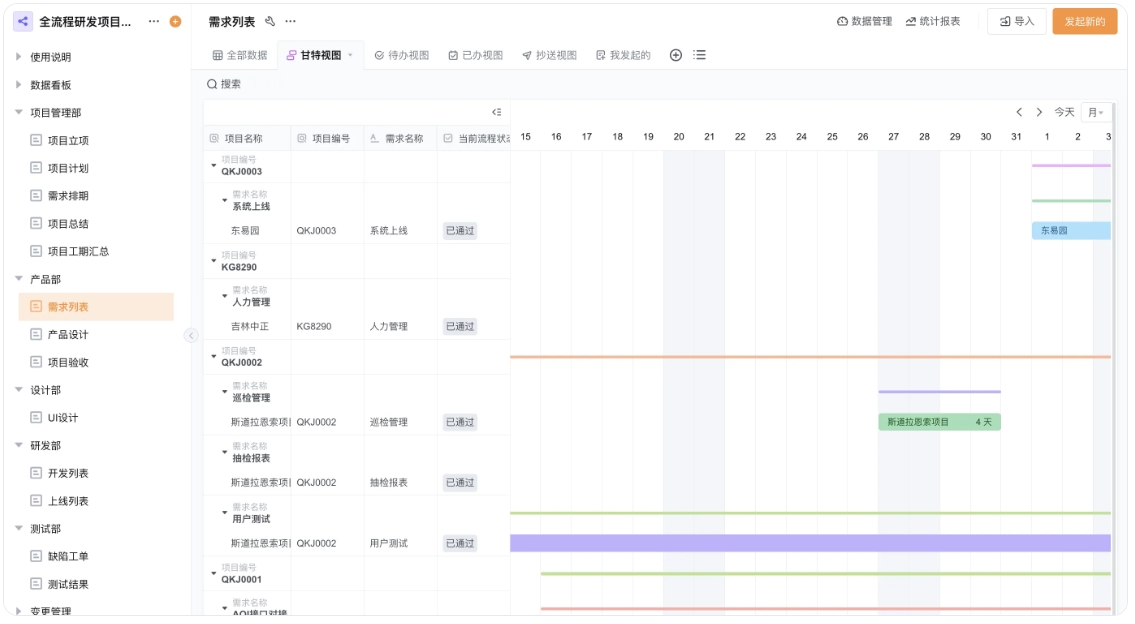

云端PMS与传统本地部署系统最大的区别在于它打破了信息孤岛。传统模式中不同部门的数据可能存储在独立服务器上,协同需要靠邮件来回传递文件,而云端平台通过统一数据库和实时同步机制,让销售、研发、生产等部门能基于同一版本数据开展工作。这种改变不仅减少了沟通成本,更重要的是它使项目管理从静态汇报变成动态过程。比如当某个任务进度延误时,云端系统可以自动触发预警并调整关联任务的时间线,这种联动性是本地软件难以实现的。当然安全性总是企业担忧的重点,但事实上主流云端服务商通过加密传输、多地备份和权限分级等手段,其安全水平往往超过企业自建机房的保障能力。实时联动与弹性扩容构成了云端工具的核心竞争力。

3、选型与云端特性的结合策略

单纯讨论选型标准或云端优势都是片面的,只有将两者结合才能发挥最大价值。选型时应优先考察系统是否支持API接口开放,这决定了未来能否与客户管理或财务系统无缝对接。同时云端工具的版本迭代能力也不容忽视,传统软件升级需要停机维护,而云平台能实现无感更新持续提供新功能。对于跨地域经营的企业,还要测试系统在弱网络环境下的表现,比如是否支持离线操作和数据自动追补。这些细节虽然不会出现在功能宣传册上,却直接影响到日常使用体验。值得注意的是,云端系统通常采用订阅制收费,这虽然降低了初始投入压力,但长期成本需要纳入考量。开放性与可持续性应当成为的天平指针。

4、企业选型时最该自问的几个问题

面对众多选项该如何避免决策焦虑?首先得明确企业所处发展阶段——初创团队可能更需要开箱即用的轻量工具,而集团化企业则需关注多级权限管控。其次要评估团队协作习惯,如果成员习惯移动办公那么系统移动端体验就比桌面端功能更重要。还有一个常被忽视的点是供应商的生态服务能力,当系统出现问题时能否获得及时技术支持甚至个性化定制。这些因素综合起来才能形成完整的选型框架,而不是单纯比较价格或功能数量。毕竟合适的系统应该像定制西装一样贴合企业身形,而非让企业削足适履去适应系统。

当企业将选型重点从“拥有多少功能”转向“能解决多少问题”,云端协作工具的价值才真正凸显。这种转变背后其实是管理思维的进化——从控制导向转变为赋能导向。据我观察,那些成功落地系统的企业往往在选型阶段就组建了跨部门测试小组,让实际使用者而非仅IT部门参与决策,这种民主化评估方式反而能选出最接地气的解决方案。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理