PM项目管理软件免费试用,中小团队PM软件选型指南

你是不是也遇到过这种尴尬局面:公司接了个新项目,团队忙得人仰马翻,可任务进度总像老牛拉车——明明每天开会喊口号,月底复盘时却发现关键节点又延迟了。更糟的是,当你终于下定决心要引入项目管理软件,面对市场上几百种产品宣传,什么“敏捷开发”“全生命周期管理”“低代码平台”这些术语劈头盖脸砸过来,简直比看不懂施工图纸还让人头晕。其实啊,中小团队选PM软件最怕的不是价格贵,而是用不起来。就像给小学生配了台超级计算机,功能再强大也只会用来打游戏。尤其免费试用版往往藏着不少坑:有的限制5人协作,实际团队有8个人;有的导出数据要付费,等你想换系统时才发现历史记录全被锁死。今天咱们就抛开那些华而不实的参数,聊聊怎么像挑二手房一样,从免费试用里摸清软件的真实“房况”,再根据团队基因选出那个不折腾的“本命工具”。

1、免费试用真是馅饼还是陷阱

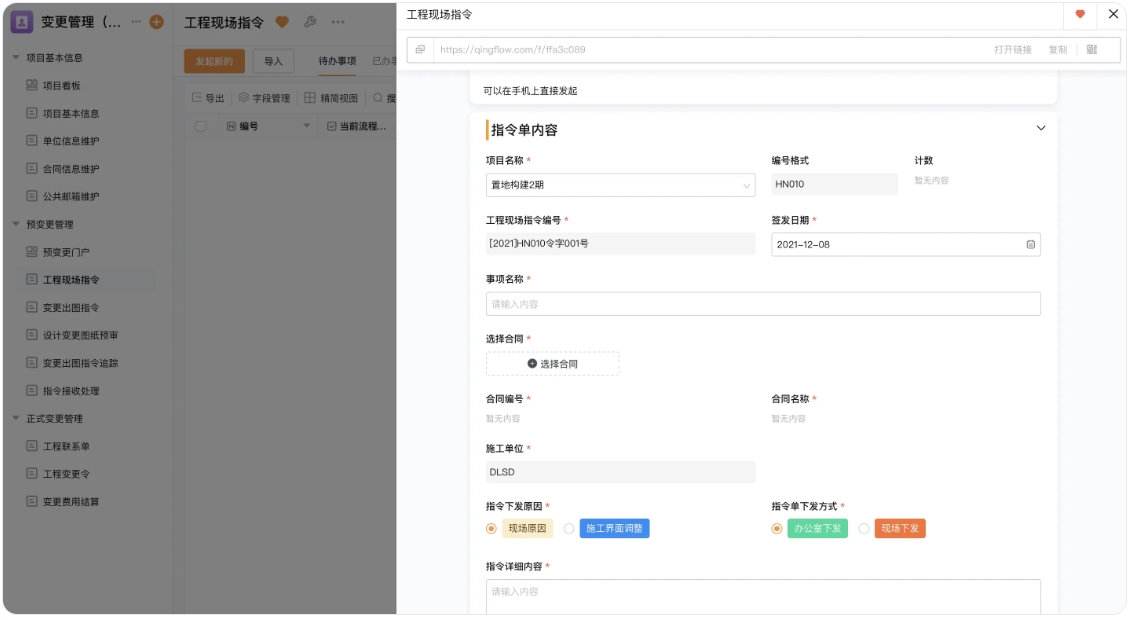

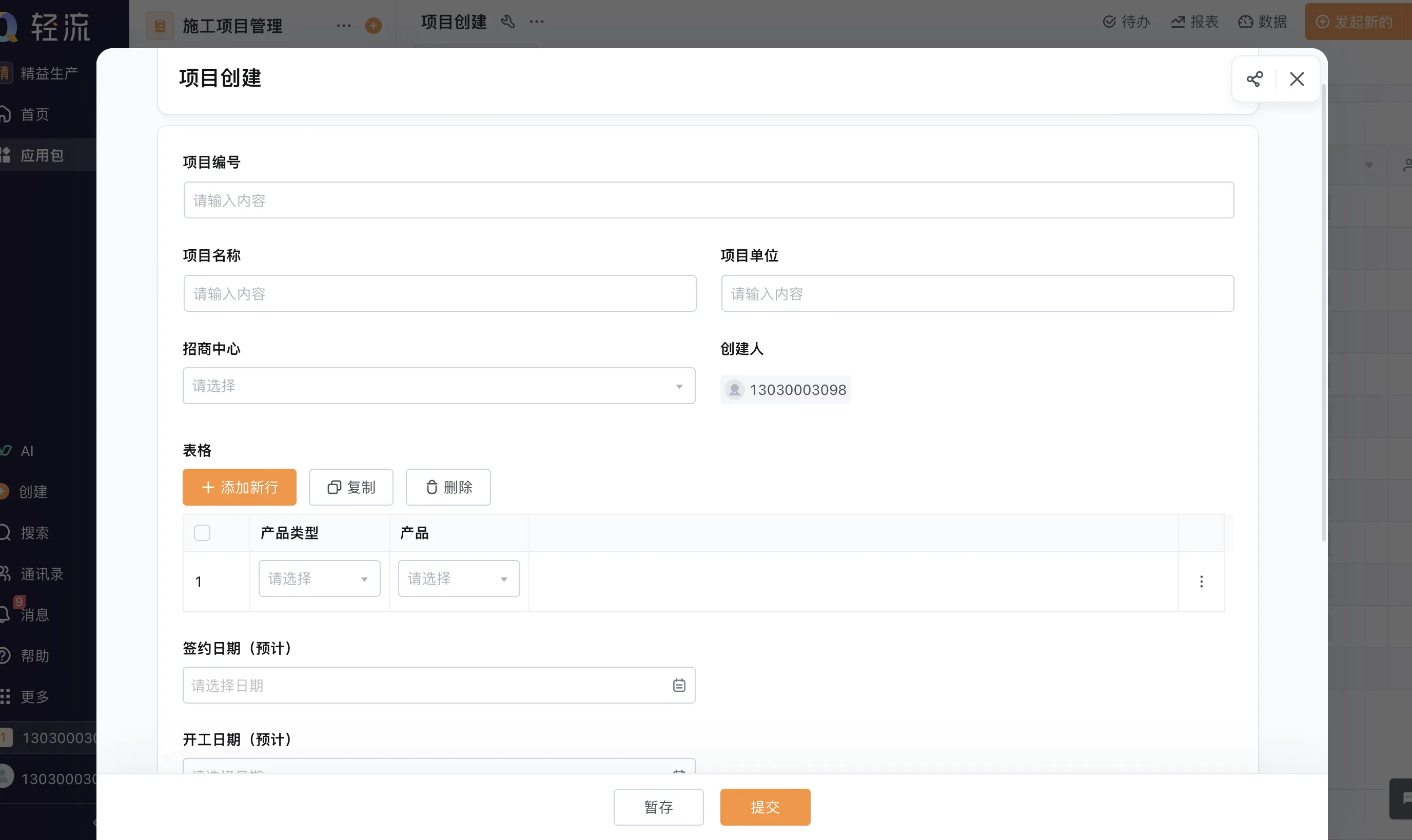

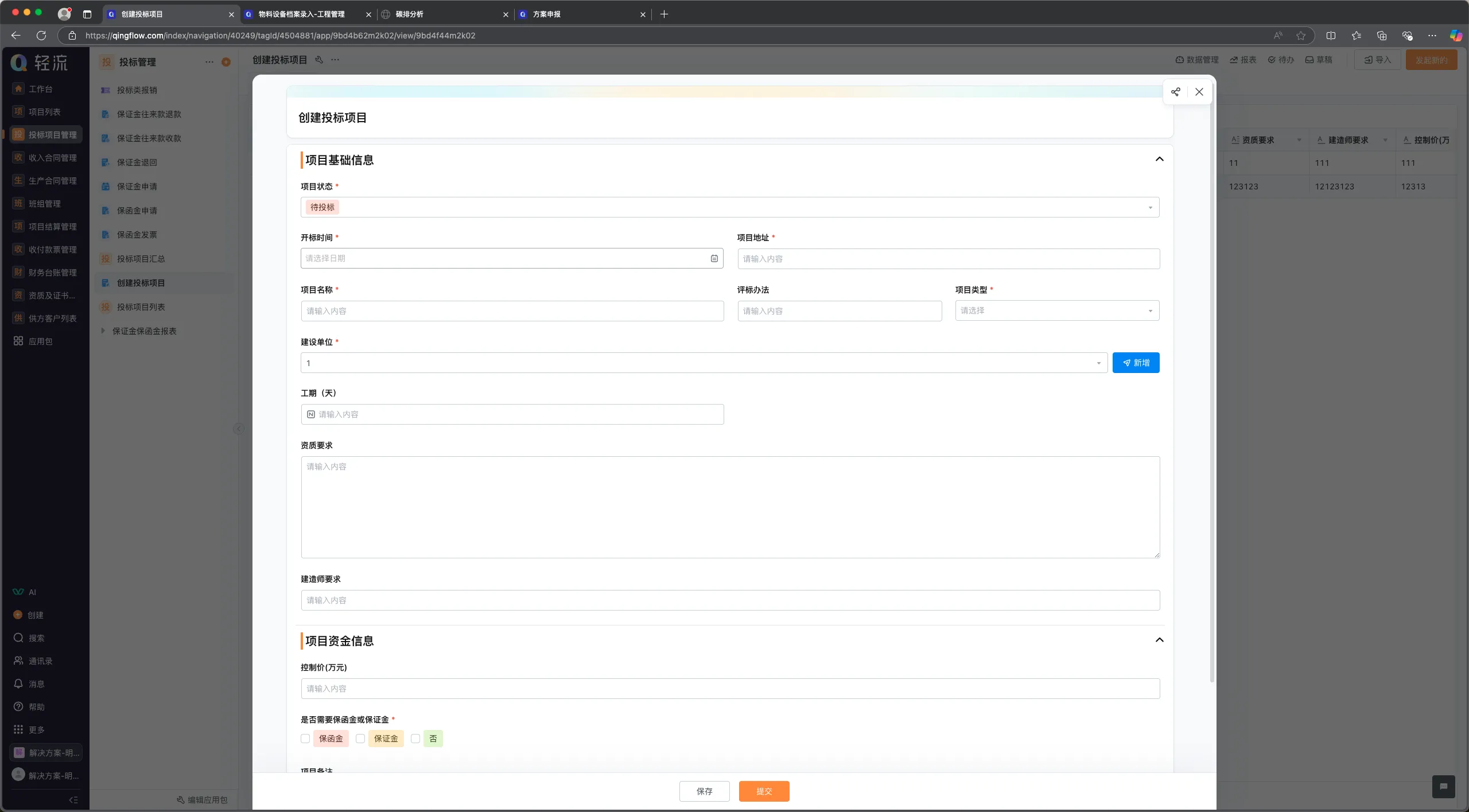

免费试用听起来是零成本试错,但很多团队踩坑就踩在“只试不用”上——装个软件随便点两下,两周试用期过了也没人真正用它管项目。真正聪明的做法是拿真实项目试刀,比如下个月要做的客户活动,从任务拆分到资源分配全流程跑一遍。为什么强调真实项目?因为模拟数据永远测不出关键问题:当客户临时改需求时,软件能不能快速调整时间线?当设计师和程序员互怼时,评论@功能能不能及时同步矛盾点?这些细节就像试驾时急转弯,瞬间暴露工具的稳定性。不过免费版总有功能阉割,常见限制集中在三方面:人数上限(通常5-10人)、存储空间(1-5GB不等)、高级功能锁(如甘特图、API接口)。这里要警惕“免费引流”套路:某些软件基础版免费却故意阉割核心协作功能,逼你升级付费版才能正常用,好比免费送你锅却不给锅盖。

2、中小团队选型最该盯紧哪几个指标

二十人的团队和两百人的公司,选软件逻辑完全不同。大企业追求流程规范,小团队要的是“快准狠”。核心指标其实是团队工作习惯匹配度而非功能多寡。比如团队成员习惯微信沟通,你却选个强制要求所有讨论必须在软件内进行的工具,结果肯定是大家偷偷建微信群“暗箱操作”。具体怎么判断匹配度?先回答三个问题:团队是否常需要跨部门协作(决定权限管理需求)、项目变更频率高不高(反映流程灵活性)、成员技术背景如何(影响上手速度)。除了这软性指标,硬性门槛更要验明正身:数据安全是否达标(尤其是免费版有没有加密)、移动端体验是否流畅(毕竟现在没人能24小时坐电脑前)、售后响应速度(试用时提个工单看几天能解决)。千万别被“200+功能”宣传忽悠,中小团队能用透其中20个功能已经算优秀了。

3、为什么说选型失败常败在人性弱点上

很多管理者选软件时沉迷对比功能清单,却忽略了一个真相:工具反抗程度与改变习惯的强度成正比。曾经有家广告公司强行推行某国外知名软件,结果员工因为英文界面复杂,偷偷用回Excel表格管理任务,最后系统成了只有领导查看的“面子工程”。这暴露了选型时最致命的误区——把软件当管理武器而非协作桥梁。尤其对创意类团队,过度结构化工具会扼杀灵光一现:比如强制要求每项任务填十多个属性字段,文案写个标题也得先选“优先级”“关联需求”,这种反人性设计会直接导致数据造假。更隐蔽的坑是“伪集成需求”:明明团队只用微信沟通,非要选个能集成Slack的软件,结果多花钱还用不上。所以选型会上该问的不是“它多强大”,而是“老王愿意每天主动打开它吗”。

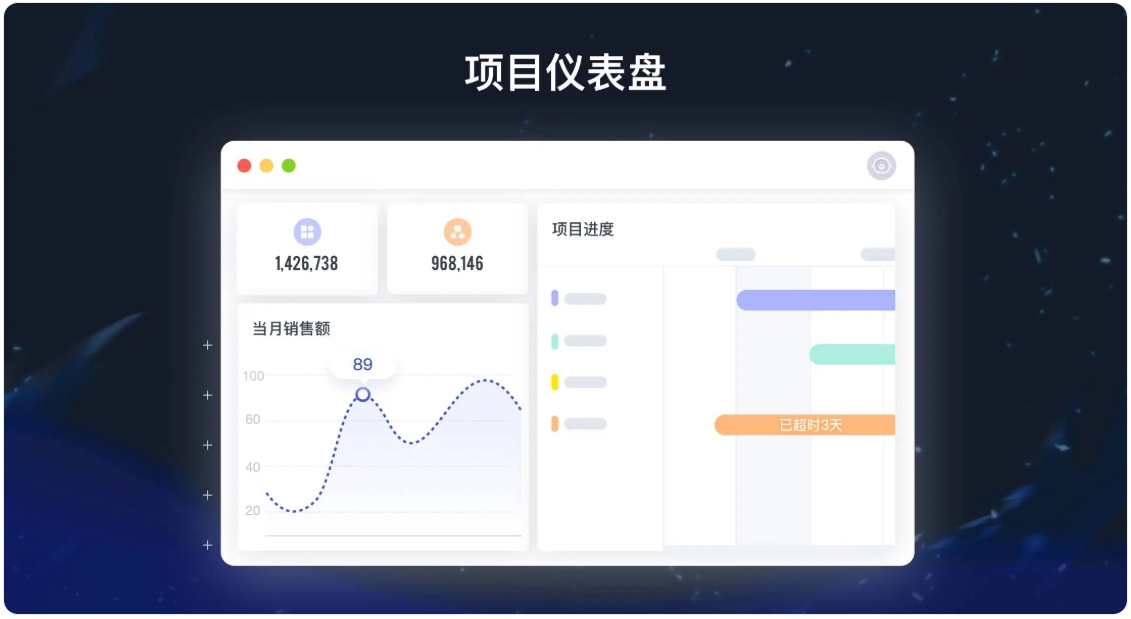

4、未来三年PM软件会往哪个方向卷

现在PM软件竞争早就不止于功能堆砌了。接下来会朝两个方向纵深发展:轻量化与AI化。轻量化不是功能简陋,而是像乐高积木一样按需拼装——比如平时只用到任务看板和日历,遇到大型项目时能临时开启资源管理模块。AI化则更务实:自动识别任务风险(比如连续延迟三次的任务触发预警)、会议纪要自动生成待办事项、甚至根据历史数据预测项目周期。不过对中小团队来说,别追新概念而忽略本质:能帮你减少开会次数、让客户少改两次方案的软件,就是好软件。毕竟工具是鞋,团队是脚,削足适履的悲剧在项目管理领域天天上演。

唯一能确定的是,未来能活下来的PM软件,一定是那些让用户感觉不到存在的工具——它该像空气一样自然融入工作流,而不是每天提醒你“该打卡了”的监工。这种无缝感,往往藏在免费试用时那个让团队成员会心一笑的细节里。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理