bug跟踪工具选择,缺陷管理系统比较

面对数字化转型浪潮,企业项目管理中的Bug管理已成为影响产品交付质量与团队协作效率的核心环节;然而许多初涉此领域的团队在挑选合适的Bug跟踪工具时,往往陷入“功能泛滥”或“适配失衡”的困境——究竟应该选择高度定制化的专业工具,还是轻量灵活的通用平台?这不仅关乎技术决策,更涉及团队协作习惯、开发流程契合度以及长期运维成本。许多企业盲目追求工具的功能全面性,却忽略了其与自身研发节奏的匹配度,导致实施后反而增加了操作复杂度,甚至引发团队成员抵触情绪。

1、专用工具与通用系统的本质差异

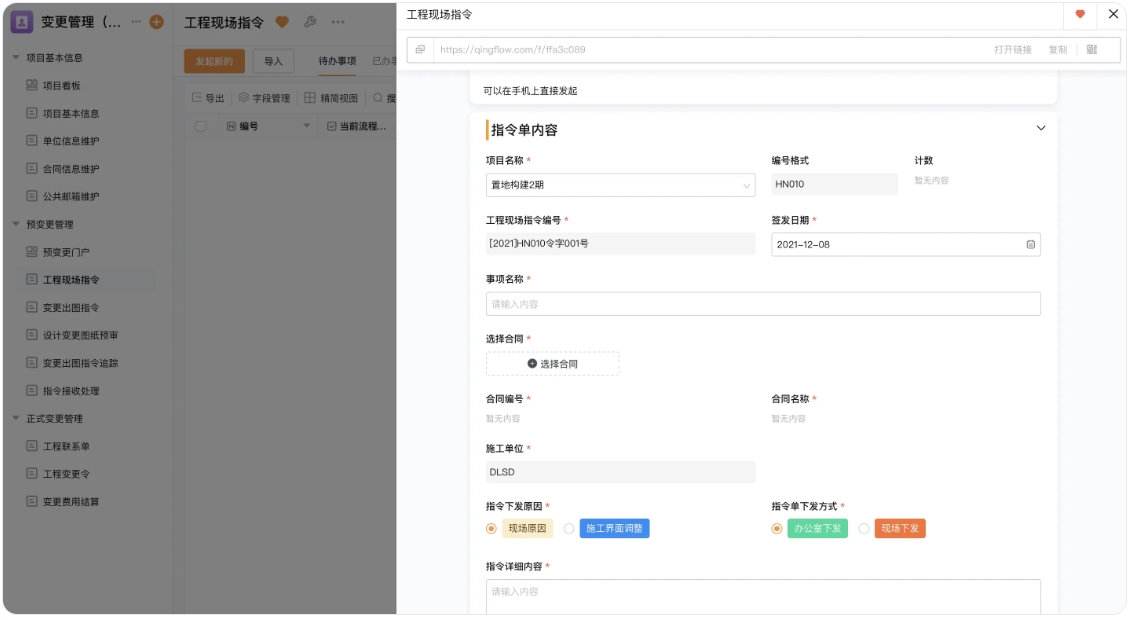

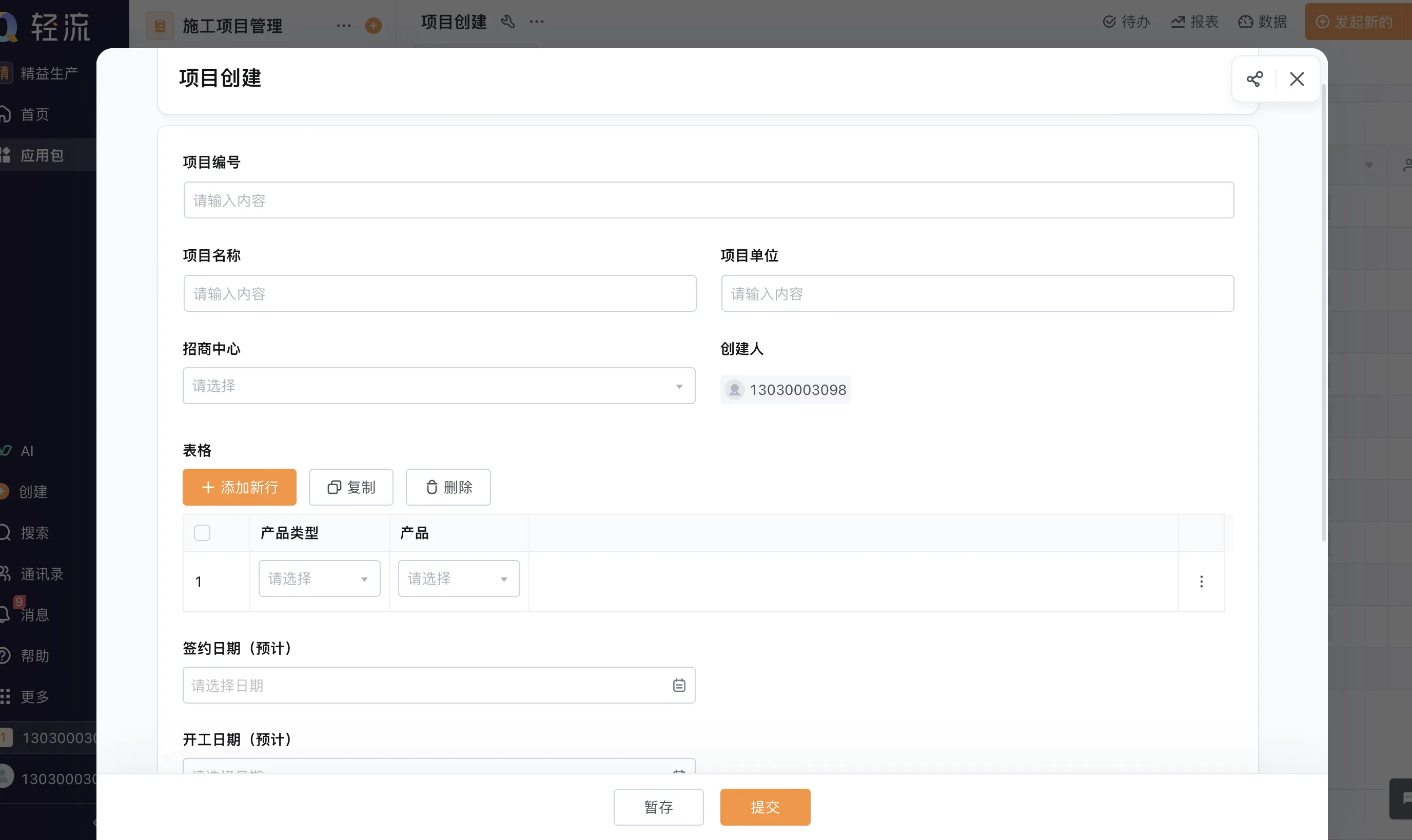

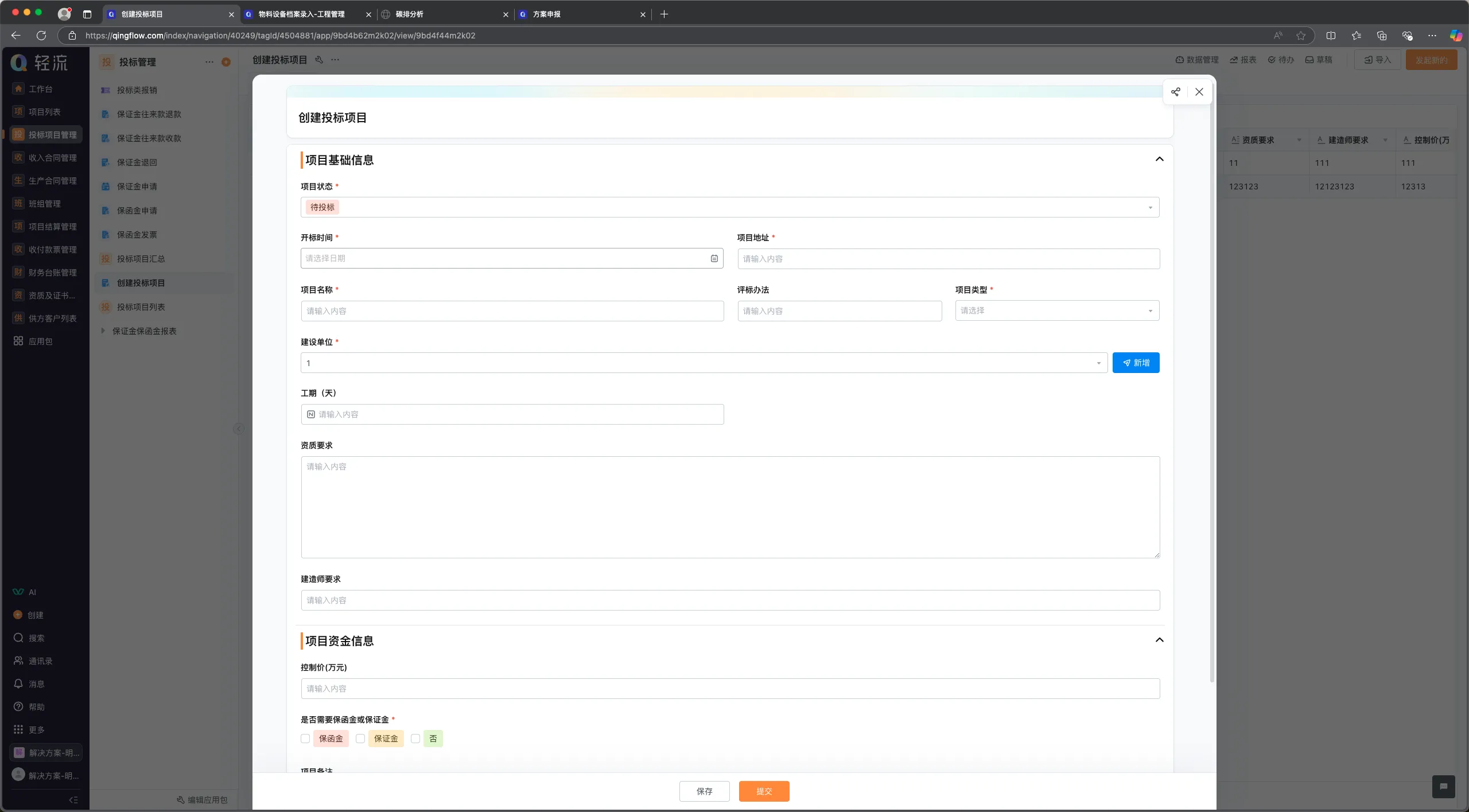

专用Bug管理工具如JIRA、PingCode等,其设计初衷是深度契合研发团队的核心需求,支持从需求关联、测试用例管理到缺陷修复的全链路跟踪;这类工具通常提供可定制的工作流和精细的权限控制,能够无缝衔接代码仓库与持续集成环境,尤其适合技术驱动型团队或复杂业务场景。而通用协作平台如Worktile、Trello,则更强调跨部门协作的适应性,通过看板视图和标签系统简化任务分配流程,但在缺陷闭环管理、自动化测试集成等方面可能缺乏深度支持。选择时需警惕“功能陷阱”——部分工具堆砌了高级报表或智能预测模块,实际使用中却因操作繁琐而降低效率。

2、如何评估工具与团队的适配性

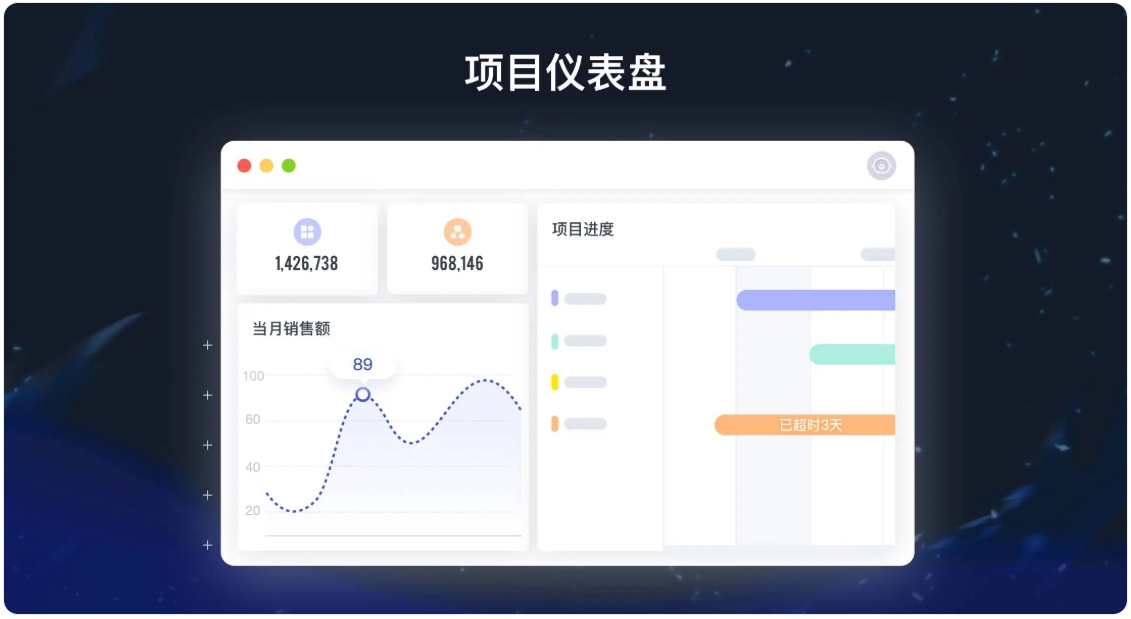

企业需明确自身痛点:是代码级缺陷追踪混乱,还是跨部门协作效率低下?若团队常面临需求变更频繁、测试环节脱节等问题,则应优先选择支持需求-缺陷关联和自动化通知的工具;若痛点在于任务分配不透明或进度跟踪困难,则需关注工具的实时可视化能力与移动端支持。此外,工具的扩展性不容忽视——例如能否通过API对接现有OA或CRM系统,这类特性决定了工具能否随业务增长持续赋能团队效能。

3、成本与学习曲线的隐性挑战

许多团队容易低估工具实施的隐性成本。除了软件授权费用,还需考虑培训时间、流程重构投入以及长期维护资源。专用工具通常要求团队成员具备一定的技术背景才能充分发挥价值,而通用工具虽然上手更快,但可能需通过付费解锁高级集成功能。企业应避免“一步到位”的误区,而是采用分阶段策略:先通过试点团队验证核心功能,再逐步推广至全组织,过程中持续收集反馈并优化使用流程。

4、从工具实施到效能转化的关键路径

工具的价值最终体现在效能提升而非功能堆砌。成功的实施需聚焦文化先于技术的原则——例如通过定期Bug审查会议促进知识共享,或建立缺陷知识库沉淀解决方案。值得注意的是,工具供应商的咨询服务能力比产品本身更关键:能否提供行业最佳实践辅导或紧急问题响应,往往是长期落地效果的分水岭。正如某资深项目经理所言:“工具是脚手架而非魔法杖——它支撑流程却无法替代决策”。唯有将工具能力与人性化管理相结合,才能在动态市场中构建真正的质量护城河。

随着AI技术在缺陷预测领域的应用,未来工具或将更注重智能归因与风险预警,但核心仍在于帮助企业构建持续迭代的质量文化——毕竟,没有一种工具能自动修复流程漏洞或团队协作裂痕,这才是高效Bug管理的本质内核。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理