工程资料管理的重要性,建筑工程技术资料管理常见问题

作为企业用户当你第一次接触工程资料管理时,可能觉得这不过是堆砌文件的琐碎工作——但为什么许多项目竣工后纠纷不断,甚至维修时无从下手?其实资料管理更像是工程的“DNA序列”,它默默记录着从第一锹土到最后一盏灯的全部信息,现代工程中资料完整性直接决定项目生命周期成本,比如一个隐蔽工程的签证缺失可能让后期改造费用增加30%以上。现实中不少企业把资料员视为文职岗位,却忽略其技术属性,导致施工进度与资料编制严重脱节;更棘手的是,不同参与方(建设、施工、监理)的资料标准常存在“语言不通”现象,就像试图用中文说明书组装德文设备。而数字化浪潮带来的不仅是云存储便利,还暴露出新问题:扫描件法律效力模糊、电子签名标准不一等。值得思考的是,为什么有些企业资料库能成为风险防控的防火墙,而另一些却沦为积灰的档案坟场?这背后其实是管理思维的分水岭——是将资料视为应付验收的“准考证”,还是作为资产运维的“导航图”。

1、工程资料管理的重要性究竟体现在哪里

许多项目经理习惯性认为混凝土强度比资料厚度更重要,但这种思维恰恰埋下隐患。资料管理的核心价值在于构建可追溯的责任链条,比如材料报验单不仅能验证钢筋合格证,还通过取样记录追踪到具体批次和生产班组。当发生质量争议时,完整的施工日志与隐蔽工程影像资料往往比口头承诺更有说服力。值得注意的是,资料同步性还能反哺决策效率——通过分析日常检测数据曲线,可以预判砂浆配比偏差趋势,避免大面积返工。对于企业用户而言,资料系统本质是项目管理的“黑匣子”,它既记录成功经验可供复制,也暴露漏洞用于改进。尤其在政府项目审计日益严格的背景下,资料合规性甚至直接影响工程款结算进度。但现实矛盾在于,资料价值具有滞后性:施工阶段常被轻视,直到结算纠纷或保修争议时才凸显作用。这要求企业必须建立前瞻性管理机制,例如将资料验收与工程款支付节点绑定,而非竣工后突击补漏。

2、建筑工程技术资料管理常见问题深度剖析

为什么资料管理总在问题发生后才被重视?观察多个项目案例后,我发现症结往往始于“责任悬浮”现象——监理觉得该施工方负责,施工方指望资料员全包,而资料员又缺乏现场话语权。这种责任模糊直接导致签名造假与资料倒挂成为顽疾,比如检查时临时补签,甚至出现验收日期早于施工日期的荒谬记录。更隐蔽的问题是技术标准与档案规范的脱节:工程师用专业术语记录桩基深度,但档案系统要求民用建筑分类编码,这种“方言障碍”使后期调阅效率大打折扣。另一个典型误区是过度追求资料数量而忽视质量,有些项目堆砌三百页检测报告,却缺少关键的结构沉降观测曲线图。数字化转型中又暴露新痛点:部分企业简单将纸质流程电子化,未重构权限流程,导致电子批阅比纸质传阅更慢。尤其值得警惕的是,分包队伍资料水平参差不齐,总包单位若未实施统一培训,最终整合资料时常出现格式混乱、数据矛盾等现象。

3、破解难题的策略选择与未来走向

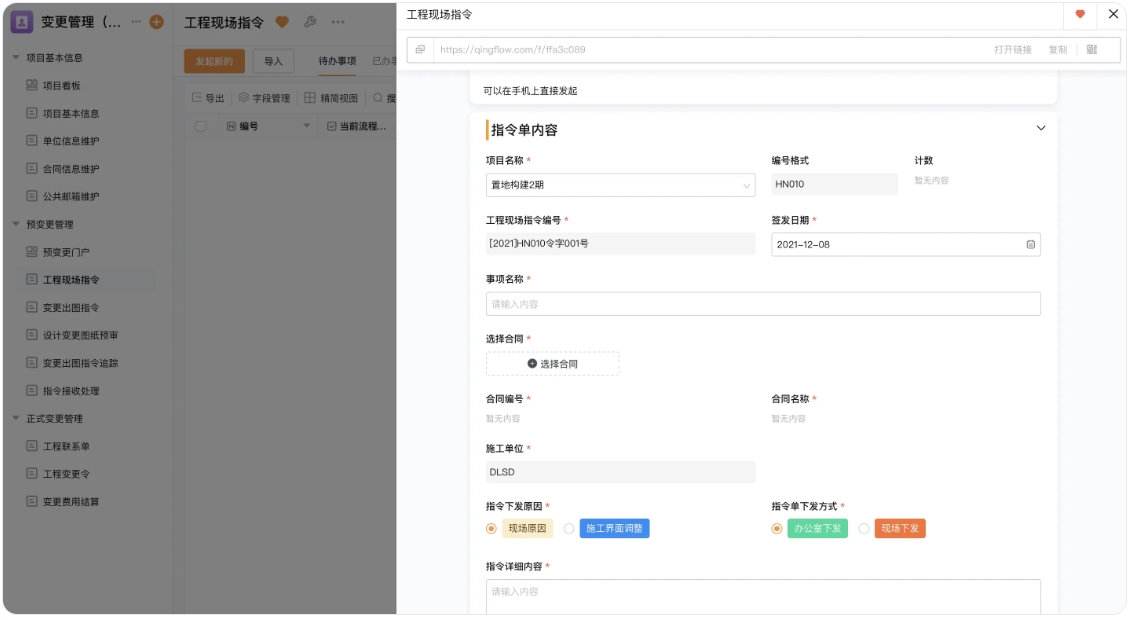

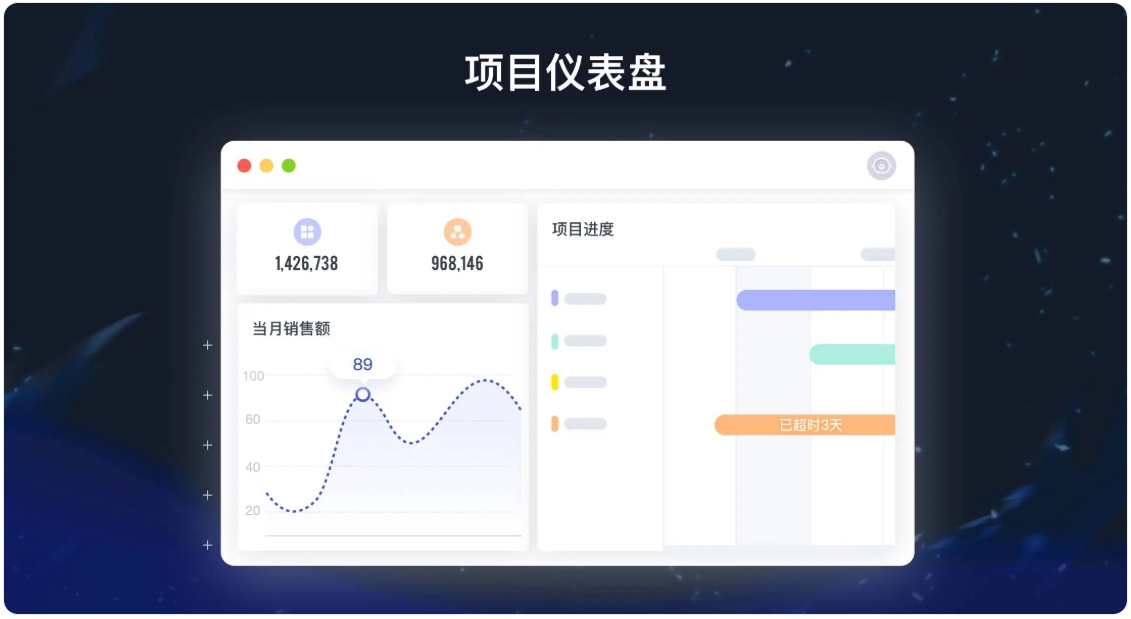

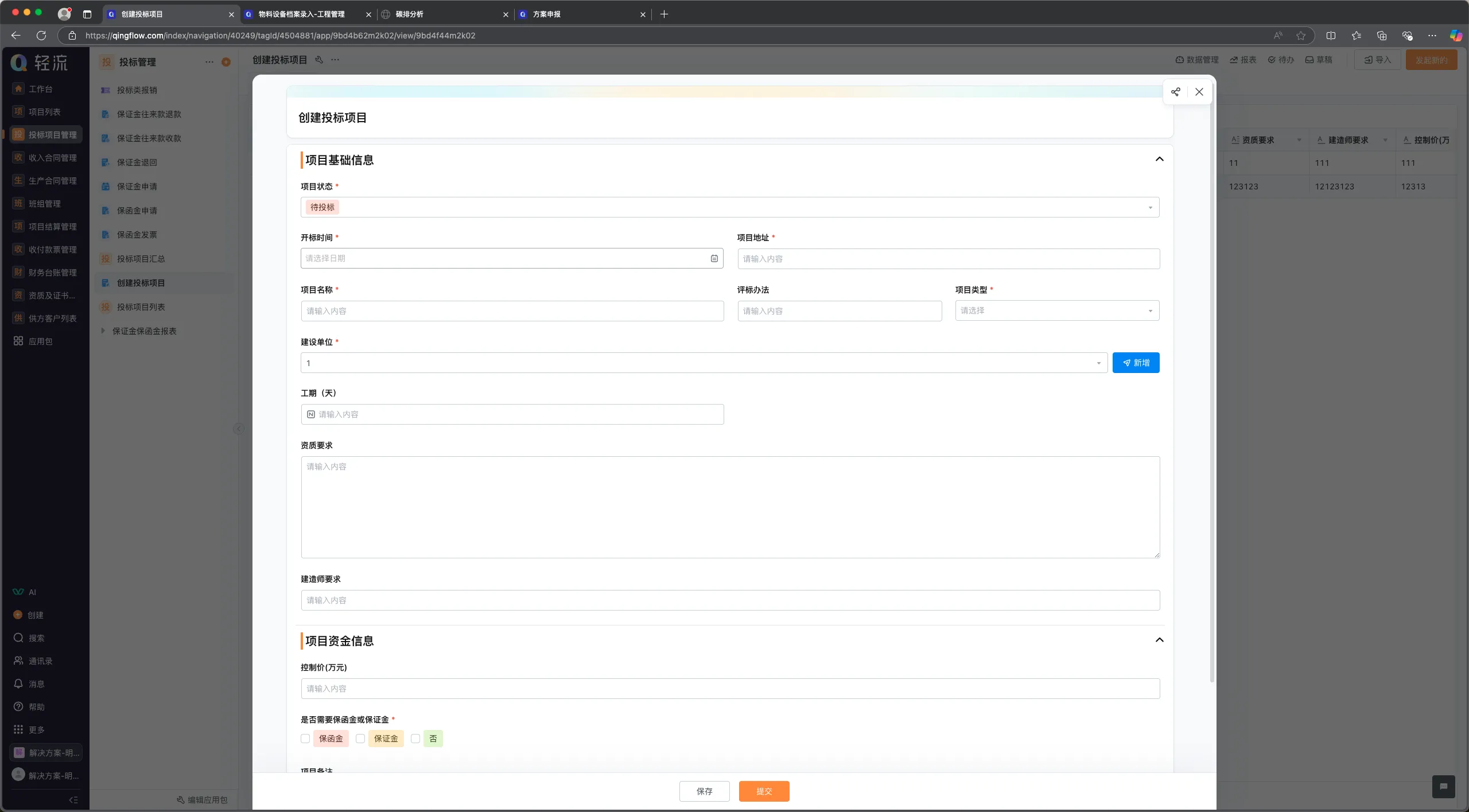

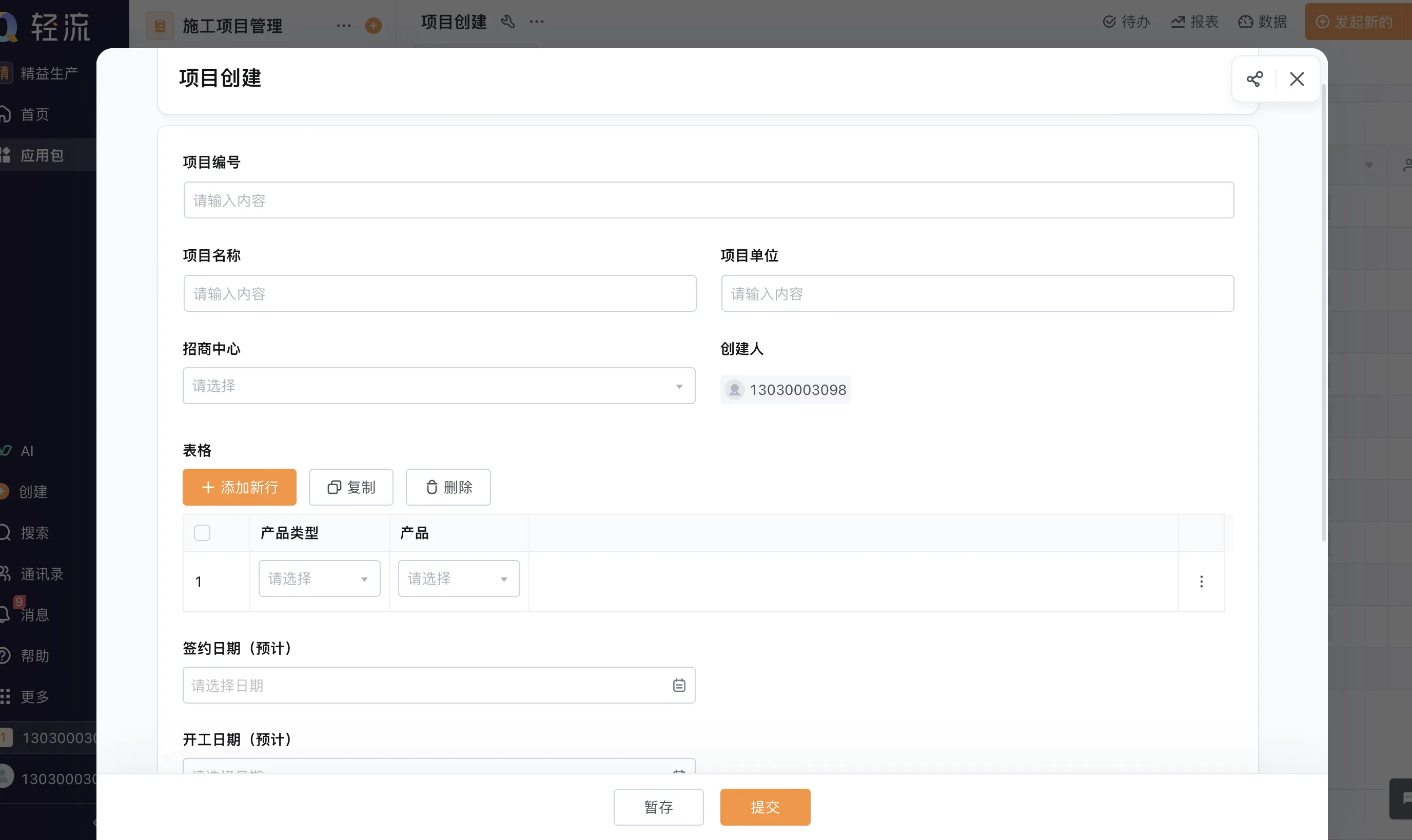

面对这些积弊,企业不妨采取“双轨制”升级路径:短期内通过标准化工具包快速规范基础资料,比如开发填充式模板自动校验必填项;长期则需构建资料治理体系,将数据沉淀与BIM运维模型对接。具体实施时,协同平台的建设比单点效率提升更关键,例如建立资料状态仪表盘,使项目经理能实时查看签证滞后率、检测报告缺失数等关键指标。对于中小型企业,未必需要全套数字化系统,但必须明确资料责任矩阵——谁生成、谁审核、谁归档均需对应到具体岗位KPI。未来三年,随着物联网传感器成本下降,工程资料有望实现“自动采集”,比如混凝土养护温湿度数据通过感应器直传数据库,避免人工录入偏差。但技术革新永远只是工具,真正突破在于改变认知:资料管理不应是成本中心,而是风险控制与资产保值的重要手段。当企业开始用数据挖掘分析历史项目中的材料损耗规律时,资料便从后勤档案跃升为决策智库。

或许总有一天,工程资料管理会像财务审计一样获得天然重视,但在此之前,先行者早已通过精细化资料控制降低了保修期成本,甚至利用历史资料库在新项目投标中凸显专业优势。值得玩味的是,那些抱怨资料工作繁琐的企业,往往正是多次遭遇同一类问题的团队——因为缺乏资料沉淀,教训从未真正转化为经验。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理